1 努力義務の70歳雇用……自社でもできる?

生涯現役社会。高齢社員の活用はどの会社にとっても重要なテーマです。定年や定年後の働き方に関するルールは高年齢者雇用安定法に定められていて、会社は、

- 定年を設定する場合は60歳以上とする義務

- 65歳まで雇用するための措置を講じる義務(65歳までの雇用確保)

- 70歳まで働ける機会を確保する努力義務(70歳までの就業機会確保)

を負っています。

3.の「70歳までの就業機会確保」は、2021年4月1日から始まったルールで、2.の「65歳までの雇用確保」を拡充したものです。実施は努力義務ですが、中小企業の30.3%はすでに措置を講じています(厚生労働省「令和5年高年齢者雇用状況等報告」)。

「会社の雇用負担が増えるのでは?」「70歳まで業務に耐えられない社員もいるのでは?」と不安かもしれませんが、ご安心ください。

会社と社員の負担が少ない継続雇用制度(定年後も社員を引き続き雇用しつつ、1年ごとなどに雇用継続が可能かを判断した上で、契約を更新する)を導入

することなどによって、そのリスクを減らせる可能性があります。では、70歳までの就業機会確保の全体像、継続雇用制度のポイントなどを紹介するので確認していきましょう。

2 70歳までの就業機会確保の全体像

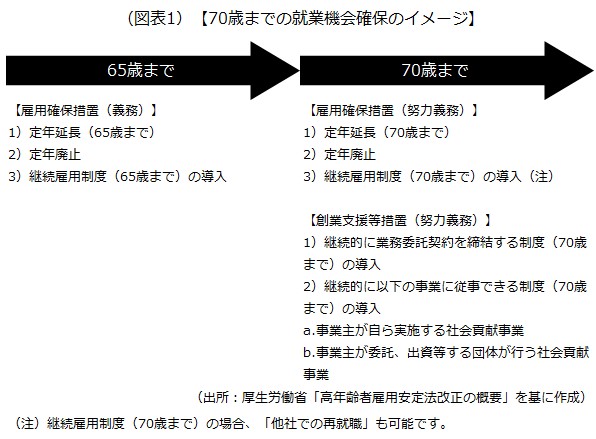

70歳までの就業機会確保には、「3つの雇用確保措置」「2つの創業支援等措置」があります。

1)「65歳まで」と「70歳まで」とで何が変わる?

「雇用確保措置」は、定年延長など、従来からの65歳までの雇用確保を踏襲したものです。70歳までの就業機会確保では、ここに「創業支援等措置」が新たに追加され、社員がフリーランスとして働くことを支援するなど、自社で雇用しない選択肢が増えます。いずれも努力義務です。

2)措置の内容はどうやって決めればいい?

70歳までの就業機会確保の5つの措置のうち、どれを選択するかは、会社と社員が十分に協議し、社員のニーズに応じて決定するのが望ましいとされています。ちなみに、

複数の措置を導入し、どの措置を適用するかは社員ごとに決定する

こともできます。例えば、原則として雇用確保措置で対応するけど、健康状態などの関係で自社での雇用が難しい社員については創業支援等措置を検討するといった具合です。

3)対象者を限定することはできる?

65歳までの雇用確保については、原則として対象者を限定することができません。唯一、継続雇用制度(65歳まで)については、

以前は労使協定(2012年度以前に締結されたものに限る)により、一部の社員を対象から除外することができましたが、2025年4月1日以降は不可(=定年に達した全社員が対象)

となっています。

一方、70歳までの就業機会確保については、

定年廃止と定年延長を除き、対象者を限定する基準を設けることが可能

です。ただし、基準を設ける場合、過半数労働組合等の同意を得るのが望ましいとされています。また、過半数労働組合等との協議の上で設けた基準であっても「上司の推薦がある者に限る」「男性に限る」など、法の趣旨や労働関係法令・公序良俗に反するものは認められません。

4)他に注意点は?

ここまで紹介した内容は、就業規則に定めなければ実施できないので、

就業規則の変更手続き(過半数労働組合等への意見聴取、所轄労働基準監督署への届け出、変更後の就業規則の周知)

を忘れないようにしてください。

ちなみに、すでに70歳までの就業機会確保に取り組んでいる中小企業のうち78.2%は、「70歳までの継続雇用制度の導入」で対応しています(厚生労働省「令和5年高年齢者雇用状況等報告」)。そこで、次章では雇用確保措置のうち、継続雇用制度に焦点を当てて、制度の概要や実務の留意点を紹介していきます。

3 継続雇用制度の概要と実務上の留意点

1)継続雇用制度の概要は?

70歳までの継続雇用制度を導入する場合、

定年を60歳などに据え置きつつ、引き続き70歳まで雇用する

ことになります。継続雇用制度は、

- 勤務延長制度(定年後も雇用契約関係を終了させず、引き続き雇用する)

- 再雇用制度(定年時に一度雇用契約関係を終了させ、再び雇用する)

の2種類に大別されますが、一般的に浸透しているのは再雇用制度です。

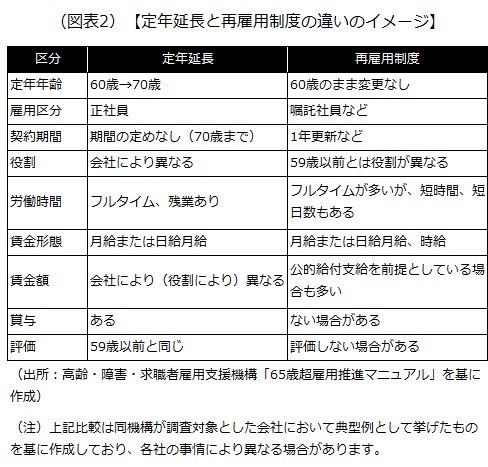

制度のイメージをつかむため、定年延長(定年を70歳まで引き上げる)と再雇用制度の違いを比較してみましょう。

大きな違いは契約期間です。定年延長では70歳まで契約期間の定めがありません。一方、

再雇用制度では、1年ごとなどに再雇用するか否かを決められるので、会社と社員の状況に応じて更新の可否やさまざまな条件を話し合うことが可能

となります。

また、賃金が60歳到達時の75%未満に引き下げられたなど所定の要件に該当した場合、雇用保険から「高年齢雇用継続給付金」を受給することができるため、人件費の引き下げを目的として、再雇用制度を導入する会社も多いです。ただ、高年齢者雇用継続給付金については、

2025年4月から、最大給付率が「15%→10%」に引き下げ

られており、再雇用時の賃金設計については慎重に検討する必要があります。

2)再雇用制度の場合、契約更新の有無を会社が自由に決められるか?

社員が契約更新を期待する合理的な理由があり、会社が更新の申込みを拒絶する合理的な理由がない場合、会社は原則として契約更新をする必要があるとされています。

再雇用制度では、社員が定年に達した後に嘱託社員(呼び方はさまざま)として有期労働契約を締結し直します。この時点で、会社は社員に対して、契約更新の有無と契約更新の可能性がある場合はその基準を明示します。なお、

契約更新に上限(通算契約期間や更新回数の上限)がある場合は、その内容の明示が必須

です。

契約を更新しない場合、その社員が、

- 契約が3回以上更新されている

- 1年以下の契約の更新によって、通算契約期間が1年を超える

- 1年を超える契約期間の労働契約を締結している

のいずれかに該当するときは、契約期間満了の30日前までにその旨を予告しなければなりません。また、社員が請求したときは契約を更新しない理由を明示する必要があります。

なお、労働契約法には、通算契約期間が5年を超える社員が申し出た場合、無期契約に転換する「無期転換ルール」があります。ただし、定年後に会社に継続雇用される社員については、

会社が適切な雇用管理に関する計画を作成し、所轄都道府県労働局長の認定を受けている場合、定年後に引き続き雇用されている期間については、無期転換申込権が発生しない

という制度(継続雇用の高齢者の特例)があります。

3)継続雇用時に賃金の支給額を下げるのは同一労働同一賃金違反?

パートタイム・有期雇用労働法により、会社は基本給や賞与などについて、非正規社員(嘱託社員など)と正社員との間に不合理な待遇格差をつけることができません(同一労働同一賃金)。継続雇用している嘱託社員と、正社員との待遇差を設ける場合は次の3つに注意してください。

- 職務内容(業務内容、責任の程度)

- 職務内容・配置の変更範囲(人材活用の仕組み・活用等)

- その他の事情(成果、能力、経験等が該当)

2023年7月には、定年再雇用で嘱託になった職員の基本給を、正職員の頃の60%未満まで引き下げたことでトラブルが起き、最高裁判決までもつれ込んだ事案がありました。その際、

高裁が「60%を下回るのは違法」と判断したのに対し、最高裁が「単純な額の問題ではなく、基本給や賞与の性質や支給目的を精査すべき」として、高裁に判決を差し戻した

ことが話題になりました(最高裁第一小法廷令和5年7月20日判決)。

継続雇用の際は、社員の賃金が正社員時より下がるイメージが強いですが、実際は、

- 仕事内容や役職は定年前から変わるか

- 労働時間や、社会保険・雇用保険の適用(労働時間に応じる)は変わるか

- 責任はどうなるか(仕事のノルマはあるか)

などを総合的に判断して金額を決める必要があります。

また、専門性の高い業務に従事するなど優秀な社員の場合、高い賃金を支払ってでも会社にとどまってほしいケースもあるでしょう。こうした場合、基本給などを下げる代わりに、職務内容や技能に応じた手当などを特別に支給したり、賞与などで功績を都度評価したりするというのも1つの方法です。

4)継続雇用した社員にも定期健康診断は実施すべき?

定期健康診断の実施義務があるのは、

無期契約または1年以上雇用される見込みがあり、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上の社員

です。継続雇用によって嘱託社員などに雇用形態が変わっても、この条件に該当する場合は定期健康診断を実施しなければなりません。

ただし、一般的に加齢によって健康状態に不安を感じる社員は増えるので、長期雇用を検討するのであれば、上の条件に該当しない社員も定期健康診断の対象にするとよいでしょう。がんなどのリスクを考慮し、法定外の人間ドックなどを受けさせるのも1つの方法です。

一方、「自分はまだ若い」と考えて、無理な働き方をして体調を崩したり、労働災害に遭ってしまったりする社員もいます。そのため、高齢社員に今の健康状態を正しく把握してもらうために、体力チェックテストなどを実施している会社もあります。

社員の体調面などを考慮してこれらの制度を積極的に取り入れることで、会社の福利厚生の拡充を図り、企業価値の向上に繋げられる可能性があります。

以上(2025年10月更新)

(監修 弁護士 田島直明)

pj00318

画像:unsplash