目次

1 心はトレーニングで強くなる?

「心は強くなりません」

と荒木先生は、インタビューの冒頭でハッキリと明らかにしてくれました。

「メンタルをトレーニングするというのは、何かをすればうまくいくとか、腹が立たなくなるとか、成功や勝利の方方程式があるとか、心が強くなるとか、そういうことではありません。そもそも心は強くなりません。

メンタルのトレーニングは、高いパフォーマンスを発揮し続けられるように準備をし、調整をしていくということなんです」

荒木先生は最初にこう言って、「メンタルをトレーニングする」という言葉から誤解されがちな点を解いてくれました。この「心は強くはならない。準備と調整をするのだ」をしっかり認識すると、それだけで、新たな視点を持てる気がします。

荒木香織先生は、2015年のラグビーW杯で日本代表が南アフリカを相手に歴史的な勝利をおさめたとき、メンタルコーチとしてラグビー日本代表チームを支えたスポーツ心理学の第一人者です。現在は株式会社CORAZONのチーフコンサルタントとして、ラグビー、アイスホッケー、陸上競技といったアスリートチームのほか、ビジネスリーダーやアーティストなど、最高のパフォーマンスを求める人々を科学的な知見からコンサルテーションされています。

心は強くならない。では、経営者はどのように日々の経営と向き合い、どうやって高いパフォーマンス、判断を実践していけばいいのか。荒木先生にバシバシ教えていただきました。以降、経営者には耳の痛い話もあるかもしれませんが、おそらく今日から

時間と気持ちの使い方が変わる

と思います。

荒木先生のプロフィール詳細は、本記事の最後に掲載しています。スポーツ科学、特にスポーツ心理学を専門に学び博士・修士課程を修了し、学術的・科学的な研究に基づいてメンタルパフォーマンストレーニングを実践されています。

2 すべての始まりは、自分自身を「知る」こと

アスリートは勝ち負けの世界で結果を出していかなければなりません。そこで、メンタルパフォーマンストレーニングにも精度の高さが求められます。こうしたトレーニングは、日々、良いパフォーマンス、良い判断を求められる経営者にも、効果的な面があると荒木先生は言います。

では、経営者は、具体的に何から始めればいいか。実は、第一歩は極めて内省的な「自分への理解」にありました。

「トレーニングは、自分自身を『知る』ことからしか始まらないんです」

と荒木先生。例えば、

- 自分は何が好きで何が嫌いか?

- なぜその出来事、あの部下の一言に腹が立つのか?

- どんな人と一緒に働くのが好きなのか? または嫌なのか?

- どこに行くと楽しくなり、何を飲むとホッとするのか?

など。このように自分のことを徹底的に理解することがまず大事なのだそうです。自分を知ることは、後に紹介する「自分がパフォーマンスを発揮できる準備をしていく(常に)、良い習慣を身に付ける」にもつながっていくのだと思います。

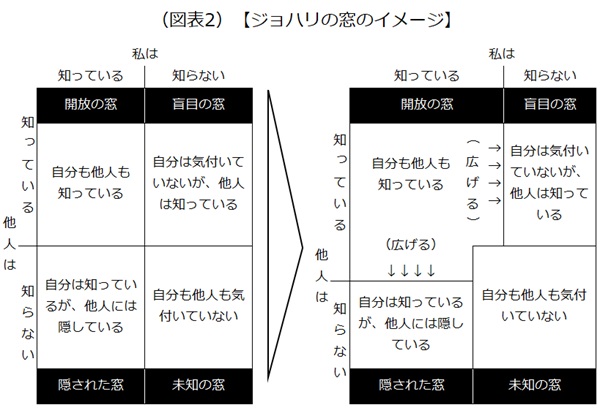

「自分自身を知るというスキルを持つことができている人は、何かあったとき自分に原因を求める。他(相手)のせいにするのではなく」と荒木先生。「なぜ何回言っても分からんのか」で終わるのではなく、「(自分が)違う方法で伝えたら伝わるのかもしれない。どう伝えたら伝わるだろう」となります。

また、自分自身を知るスキルがあると、自分の部下や周りの人への理解も進みます。そして、これに関連して日本人が陥りやすい「自分への厳しさ」にも、荒木先生は警鐘を鳴らします。

「日本人は他人に優しく、自分に厳しくという教育のせいか、自分のことを理解しようとしていない。他人のこと優先。自分に厳しくしすぎて、心が折れて戻ってこれなくなる人もいます。自分に優しくするにはどうすればいいのか、自分はどこで傷つくのか。誰と一緒に仕事をしたらうまくいくのか、いかないのか。そうした特徴を知ることは、自分の力を最大限に発揮する、自分自身を活かすための前向きな戦略です。経営者は、まず自分を知ることから始める必要があります」

3 組織を知る。そして指導スキルを磨く

経営者が知ったほうがいいのは自分自身。そして、荒木先生は

「『自分の組織を知る』ことも大事です」

と言います。

例えば、会議や会食に行く回数を減らしてでも、朝、早起きして仕事前に社員とちょっと会話する時間をつくる。1on1など改まったミーティングではなくてもいいので、コーヒーブレイク、数分立ち話、雑談。そうして、社員のことを知る努力、時間が経営者には必要です。経営者や上司が積極的に雑談していれば「雑談できる雰囲気」が組織に醸成されるので、そういう効果もあるでしょう。月に一度などたまに、社員皆と一緒にカードゲームをして楽しむと、社員の人となりやそれぞれの好き嫌いが分かったりするのでオススメです。

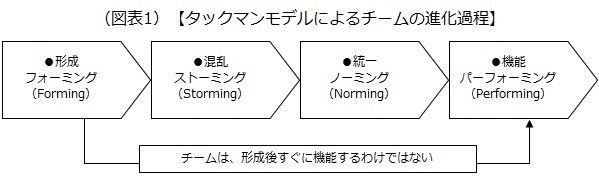

トップアスリートのチームでも、出身国も年齢も考え方も違う人たちが集まっています。言葉を選ばずに言うと、最初は「寄せ集め状態」です。そのため、練習前、練習後などにちょっとでも会話する、お互いを知るということがとても大切になってくるといいます。

また、中小企業では人材不足、ミスマッチで離職増加などの悩みもあります。「若手がすぐ辞める」「社員にやる気がない」など。ここでも、荒木先生の指摘は鋭く刺さります。「すぐに辞める若手など社員のせいにしがちですが、そもそも自社にフィットしない人を採用してしまってはいないでしょうか。面接官が自社のビジョン、目的をしっかり理解できていないのであれば、そこも問題です」

そして荒木先生は、こう続けます。

「(仮にミスマッチがあったとしても)採用したからには育てる責任があります。そうなると今度は経営側、上司側が、育てるスキルを持っているか、信頼関係を築くスキルを磨いているか」

厳しい言葉かもしれませんが、これは組織運営の本質を突いています。

「例えば、監督やコーチは、アスリートに対して『できないんだったら残って練習しろ』と言います。では、その監督やコーチは『指導する方法を 練習しているのでしょうか』ということです。

組織に不満がある経営者も上司も、組織を良くするために何をしていますか? 組織を良くする、指導するスキルをどこでどう練習していますか? しかも繰り返し、継続していますか? ということだと思います」

会社ごとの組織形態にもよりますが、人事部や人材教育の部門が教えるスキルを磨くというのも大事なことかもしれません。

また、荒木先生は組織における「指導の勘違い」を正すための具体的な例も挙げてくれました。実際の職場でよくあるのではないでしょうか。

「例えば成果を上げられない営業担当者がいた場合、その営業担当者の話をよく聞くと、『自分が売る商品自体に価値を感じられない』と思っていることがあります。

それなのに経営者や上司が『もっとやる気を出して売ってこい』と言うのは、課題の見落としです。

原因がやる気ではなく『商品への理解』なら商品をちゃんと理解するよう指導しなければならないし、商品自体に課題があるのなら、解決策は商品の改良です。こう改良したのだから、さあ売ってきてくれ、と。期待していることと現状とを理解し、課題がどこにあるのかを、対話を通じて見極めなければなりません」

4 “げんかつぎ”とはまったく違う「ルーティーン」

荒木先生は、ラグビー元日本代表の五郎丸歩氏のキック前に行う「プレ・パフォーマンス・ルーティーン」をともに作り上げた方でもあります。

大切な決断の前に「験を担ぐ(げんをかつぐ)」という経営者の方もいるでしょう。どちらが良い悪いではないですが、験を担ぐことと、この「ルーティーン」は明確に違うと荒木先生は教えてくれました。

ルーティーンは、パフォーマンスの向上を目的としています。そのパフォーマンスのために必ず必要とされる内容を理論ベースでリストアップして、実際のルーティーンに反映して、準備をすることです。一方、験担ぎ(げんかつぎ)は単なる神頼みです。右足から靴下を履くことで契約できるかは、理論的に説明がつきません。

繰り返しになりますが、ルーティーンは、「パフォーマンス(目的)につながる行動を遂行していくこと」です。「プレ・パフォーマンス・ルーティーン」は、神頼みではなく、

自分自身を成功につなげるための仕組み

です。経営者が知っておいたほうがいいのは、ルーティーンの3つの種類です。

1.事前のルーティーン

行動の前にやること。例えば戦略や戦術を確認するミーティングを行う、など

2.途中のルーティーン

進行中に、修正や確認を行うこと。例えば、このタイミングで顔合わせしましょう、など

3.事後のルーティーン

終わった後に、レビューを行うこと。「何がうまくいったのか」「もっとよくするにはどうすればいいか」を具体的に言語化する、など

これらはすべて、自分自身で成功の確率を上げるための仕組みです。

「つまり、もし成果が出ないなら、手順を見直して微調整していく。ルーティーンが マッチしていれば成果につながります。ルーティーンがマッチしていないのであれば、成果が出るように調整して変えていかなければなりません」

と荒木先生。この準備から調整のサイクルこそが、トップアスリートも実践しているルーティーンの正体です。例えば、このルーティーンを実行後にキックを蹴り、それでゴールが入らないのであればルーティーンを調整していく=角度の確認の仕方を変えていく等、ということです。

営業活動で考えると分かりやすいかもしれません。プレゼンの前には必ず何を確認するか、どうやって確認するか。途中でどのような行動で相手の反応を確認して調節するか。プレゼン後はどのようにレビューして次のプレゼンに活かすか。この一連のルーティーンを行って、成約の確率を高めていくのです。例えば自分自身でルーティーンを作ってみるのも一策でしょう。

5 メンタルはコントロールするものでもない

経営者の中には、「自分でメンタルをコントロールして強い気持ちで自分に負けないように」と思っている方もいるかもしれません。荒木先生はこれに関しても「メンタルはコントロールするものではない」とハッキリ言います。

「メンタルはコントロールするものではありません。むしろコントロールしようとしないでください。コントロールするというのは、他人の評価を気にしたり、その瞬間だけ無理やり自分を変えようとしたりすること。それでは効果は期待できません。そうではなく、自分自身をうまく循環させる『良い習慣』を身につけていく。これが大事です」

自分の今の状態を把握して、不調になりそうなら先回りして手を打つ。こうした日常的なセルフ・レギュレーション(自己調整)をして良い習慣を身に付け、積み重ねていくことが、パフォーマンスを発揮し続けるプロセスです。セルフ・レギュレーションの例を、荒木先生は次のように挙げてくれました。

- 仕事の状況で今週は疲れそうだと思ったら早めに寝る

- 金曜日にはストレスが溜まっていそうなスケジュールだから土曜日には友人と食事の約束をしておく。趣味の時間を予定しておく

こうしたセルフ・レギュレーションを実践してパフォーマンスを発揮し続けていくためにも、先に紹介した

自分自身を知る

がとても大事になってくることが分かります。

とはいえ、繁忙期やトラブルなどがあるのがビジネスの常ですが、それらも織り込み済みで準備しておけば、「来た来た。この後はこうすればいいんだしな」と、不要に右往左往せず、ある程度は受け止められるかもしれません。そして、その結果を受けて「次はもう少しこういう準備をしておけばいいのだな」と次回に活かすことも考えられます。

「心は強くなりません」とハッキリ言い、その上で荒木先生はこう教えてくれました。「心を鋼のように硬くしようとするのではなく、自分を知った上でパフォーマンスを発揮するための準備をし、そして結果を受けて成功を確実に手に入れることができるように調整する。それを繰り返していくことです」。日々、地道に準備と調整。これが経営者に必要なメンタルトレーニングの形なのかもしれません。

以上(2026年1月作成)

pj10094

画像:日本情報マート

■荒木香織先生 プロフィール■

株式会社CORAZON

https://corazonmental.com/

株式会社CORAZON チーフコンサルタント, 順天堂大学スポーツ健康科学部 客員教授

米国にて修士課程、博士課程を修了 (Ph.D. スポーツ科学:スポーツ心理学専攻)。これまで、アメリカ、シンガポール、日本の大学・大学院において専任教員として約24年間教鞭をとる。現在は、教育・研究活動に加え、最新の科学的知見を基盤に、ラグビー15人制男子日本代表メンタルコーチをはじめ、スポーツチーム、アスリート、指導者、アーティスト及び企業へメンタルパフォーマンストレーニングのプログラムを提供。オンラインサロンMiCORAZÓN(ミコラソン)を主宰。

●最終学歴:

博士(Ph.D.) 米国ノースカロライナ大学大学院グリーンズボロ校

運動スポーツ科学 (スポーツ運動心理学専攻)

●主な経歴:

- ラグビー15人制男子日本代表メンタルコーチ(2024−現在, 2012−2015年)

- リーグワンチーム・SVリーグチーム

- 社会人陸上競技部(長距離種目)・大学陸上競技部(長距離種目)

- アジアリーグアイスホッケーチーム

- 東証プライム市場上場企業

他、スポーツチーム・選手・指導者、アーティスト、企業等多数

●代表著書:

リーダーシップを鍛える ラグビー日本代表「躍進」の原動力 講談社

ラグビー日本代表を変えた「心の鍛え方」 講談社+α新書

■オンラインサロンMiCORAZÓN ■