書いてあること

- 主な読者:2020年4月に改正された民法のポイントを知りたい経営者

- 課題:改正の断片的な情報しか把握していないので、全体像が知りたい

- 解決策:債権者代位権、詐害行為取消権、債権譲渡のポイントを紹介(シリーズの他のコンテンツもあります)

1 債権者代位権

1)債権者代位権とは

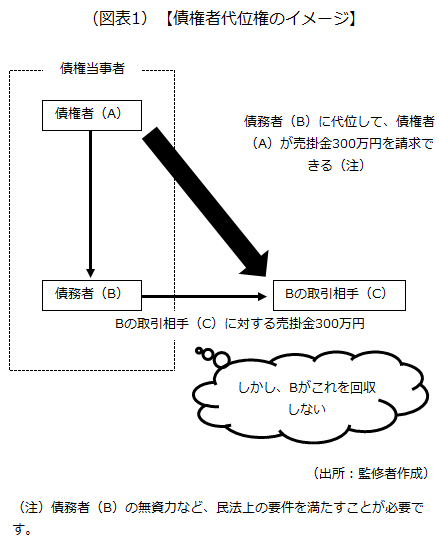

「債権者代位権」とは、債権者が自己の債権について十分な弁済を受けるために、債務者が他人に対して持つ権利を代わって行使する権利であり、債権回収策の1つとして利用されます。

例えば、債権者(A)が債務者(B)に債権を持ち、債務者(B)がBの取引相手(C)に唯一の財産である債権(売掛金300万円)を有する場合、民法上の要件を満たせば、債権者(A)は債務者(B)に対する債権を回収するため、債務者(B)に代わってBの取引相手(C)に対する権利を行使できます。

(注)同じ者でも「債権者」や「債務者」など、立場によって異なる場合がありますが、便宜上、以降では、「債権者(A)」など、図表の表記に基づいて記載しています。

このとき、債権者(A)がBの取引相手(C)から受領した金銭などは、自己の財産とはならず、債務者(B)に返還しなければなりません。ただし、この返還すべき債務と、自身の債務者(B)に対する債権を相殺することができます。これにより、債権者(A)は、事実上、他の債務者に優先して債権を回収することができます。これを「事実上の優先弁済機能」といいます。

なお、改正民法では、債権者代位権が行使された場合、債務者(B)の処分権限は制限されないものと規定されました(改正民法第423条の5)。つまり、当該債権については、Bの取引相手(C)が債権者(B)に対してのみ、支払いをすればよいこととなり、債権者(A)から見ると、事実上の優先弁済機能が制限されます。

2)債務者(B)の取引相手(C)に対する権利を差押さえる

旧民法では、債権者(A)は、債権者代位権の行使に着手し、債務者(B)に対し、その旨を内容証明郵便などで通知するだけで、債務者(B)の処分権限を失わせることができました。

しかし、改正民法では債務者(B)の処分権限は制限されません。そのため、内容証明郵便などで通知するだけでは、債務者(B)とBの取引相手(C)との間で債権債務が処分されてしまう恐れがあります。そこで、債権者(A)の立場であれば、債権者代位権行使を確実にするため、債務者(B)の取引相手(C)に対する債権の仮差押さえを検討する必要が生じる場合もあるでしょう。

改正民法施行日前に、債務者に属する被代位権利が生じた場合に係る債権者代位については、旧民法が適用されます(附則第18条第1項)。前述の例でいうと、(B)(C)間の権利発生が2020年3月以前であれば旧民法が、2020年4月以降であれば改正民法が適用されます。

2 詐害行為取消権

1)詐害行為取消権とは

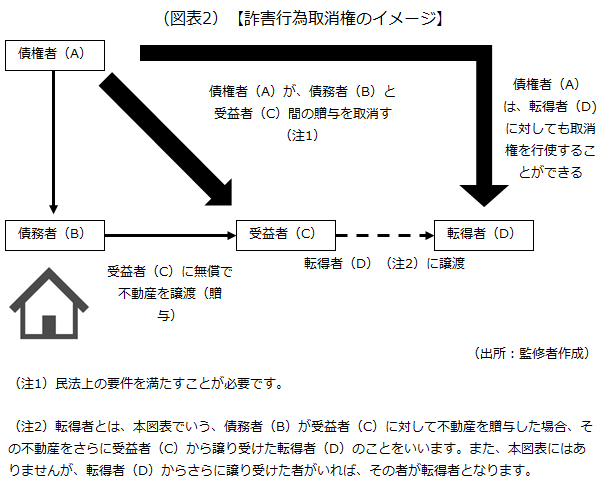

「詐害行為取消権」とは、債権者が債務者の行為を一定の要件の下、取消すことができる権利です。詐害行為取消権を行使するためには、裁判所に取消しの訴えを提起する必要があります。この詐害行為取消権も、債権回収策の1つです。

例えば、債権者(A)が債務者(B)に債権を有し、債務者(B)が唯一の財産である不動産を受益者(C)に無償で譲渡(贈与)した場合、民法上の要件を満たせば、債権者(A)は債務者(B)への債権を回収するため、債務者(B)が行った受益者(C)に対する贈与行為を取消すことができます。

2)詐害行為取消権の要件と効果

1.詐害行為取消権の要件(改正民法第424条~第424条の5)

詐害行為取消権は、典型的には、債務者が債権者への債務弁済ができなくなるような財産処分(財産減少行為)を行った場合に、当該財産処分行為を取消して、債務者のもとに当該財産を取り戻す権利として認められています。

改正民法においては、前述の場合の他、破産法における否認権の行使に関する規定を参考に、一見すると、債権者への債務弁済ができなくなるような財産処分行為とはいえないものの、実質的にみて、その恐れがある場合を類型化して、一定の要件のもと、詐害行為取消権を認めています。具体的には、以下のような場合になります。

- a.相当の対価を得て財産を処分した場合(例:不動産を市場価格で売却し、現金化する場合)

- b.特定の債権者に対して担保の供与などを行った場合(例:特定の債権者に対して、事後的に債務者が有する不動産に抵当権を設定する場合)

- c.過大な代物弁済を行った場合(例:1000万円の金銭債権しか有しない債権者に対して、1500万円の価値がある不動産を代物弁済する場合)

また、転得者(例えば、債務者(B)が受益者(C)に対して不動産を贈与した場合、その不動産をさらに受益者(C)から譲り受けた転得者(D)や、転得者(D)からさらに譲り受けた者)に対する詐害行為取消権が認められるための要件が明確になりました。

さらに、受益者および転得者のうち1人でも善意の者がいれば、債権者は詐害行為取消権を行使できないこととされました。これにより、詐害行為取消権を行使する際は、財産を保有している転得者だけでなく、その前者(例えば、転得者(D)に不動産を贈与した受益者(C))の全員が詐害行為について悪意であることを確認する必要があります。

ただし、転得者(D)は自ら悪意だと認めることはないでしょうから、この点が訴訟でどう判断されるかがポイントとなります。そのため、行為の態様、財産状況、債務者と受益者との関係(いくらで譲渡したか、譲渡を受けたシチュエーションは自然なものか、同居の親族など事情をよく知っている人ではないか)などを確認し、訴訟(詐害行為取消訴訟)でどう判断される見込みなのかを弁護士と協議した上で進めることになるでしょう。

2.詐害行為取消権の行使の方法および範囲(改正民法第424条の6~9)とその効果(改正民法第425条~第425条の4)

改正民法では、受益者(C)または転得者(D)を被告として訴訟を提起すると、その判決の効力が債務者(B)に及ぶこととされ(改正民法第425条)、その前提として債権者(A)から債務者(B)に対して訴訟告知することが必要とされました(改正民法第424条の7第2項)。

実務上、訴訟において債務者(B)への訴訟告知を忘れないように注意しましょう。また、債務者(B)が所在不明の場合などは、住民票の調査や、住民票上の住所の現地調査などによる所在調査をする必要があり、債務者(B)への送達が速やかにできなければ、その分訴訟に時間がかかってしまいます。

3.詐害行為取消権の期間の制限(改正民法第426条)

改正民法では、詐害行為取消訴訟を提起する期間の制限が変更されました。出訴期間(提訴手続きを取ることのできる期間)は「債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年」および「行為の時から10年」です。

旧民法では内容証明郵便で請求をするだけで、6カ月間時効完成を防ぐことができましたが、改正民法では期間内に提訴手続きを取らなければならないため、十分注意しましょう。

3 債権譲渡

1)債権譲渡とは

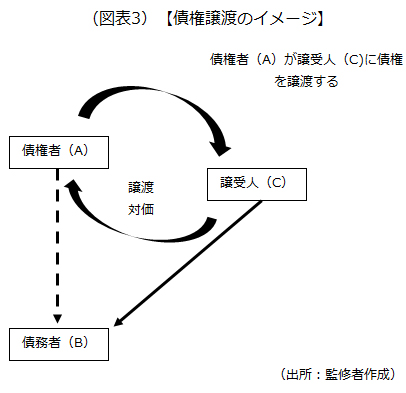

「債権譲渡」とは、債権者が保有する債権を第三者に譲渡することをいいます。債権譲渡も、債権回収の方策の1つとして利用されています。

例えば、債権者(A)が債務者(B)に債権を持ち、債権者(A)がこの回収をしたいと考えたとします。しかし、「支払期限が到来していない」「債務者(B)の資力が不十分で支払ってくれない」といった場合に、債権者(A)は債権を第三者の(C)に譲渡して債権譲渡対価を得て、回収を図ることがあります。

2)債務者(B)の立場は要注意

前述のケースにおいて、債務者(B)としては、譲渡制限があることを理由に譲受人(C)への支払いを拒絶し、譲渡人(A)への支払いをすることも考えられます。しかし、譲渡制限の意思表示がなされたことについて譲受人(C)の悪意または重過失がなければ、支払拒絶は認められず、譲受人(C)に対して支払うこととなります。とはいえ、債務者(B)の立場から、譲受人(C)に悪意または重過失があるか否かを判断するのは容易ではありません。

また、債務者(B)が譲受人(C)に支払うべき債権金額を譲渡人(A)に支払った場合、間違った者に対する弁済となってしまい、譲受人(C)からの当該債権に関する支払いを拒むことができません。その結果、既に債権者ではない譲渡人(A)に支払い、現時点での債権者である譲受人(C)にも支払うという二重払いのリスクが顕在化します。この場合、債務者(B)は、譲渡人(A)に対して、「理由のない支払いだから金銭を返還せよ」と請求するでしょうが、譲渡人(A)が無資力の場合、債権の回収は困難となります。

そのため、誰に支払うべきかを安易に判断して弁済するのではなく、改正民法第466条の2に基づき、供託という手段を取るほうが賢明な場合もあるでしょう。

また、譲受人(C)は、譲渡人(A)に破産手続開始決定があったとき、債務者(B)が本来弁済を受けることができない譲渡人(A)に弁済をしてしまうと、債権回収が不能になるなどの無用な争いに巻き込まれる恐れがあることから、改正民法においては、譲受人(C)が債務者(B)に対して、債権全額に相当する金銭を供託するよう求めることができる規定が新設されました(改正民法第466条の3)。そのため、譲受人(C)は、かかる制度を利用して、確実に債権回収ができるように策を講じることも一つでしょう。

債務者(B)の立場で、譲受人(C)から供託請求があった場合、たとえ譲渡人(A)に裁判所の選任した破産管財人から債権金額を支払うよう請求があったとしても、その支払請求に応じてはならず、譲受人(C)の請求通り供託しなければなりません。

以上(2020年11月)

(監修 リアークト法律事務所 弁護士 松下翔)

pj60134

画像:photo-ac