書いてあること

- 主な読者:最新法令に対応し、運営上で無理のない会社規程のひな型が欲しい経営者、実務担当者

- 課題:法令改正へのキャッチアップが難しい。また、内規として運用してきたが法的に適切か判断が難しい

- 解決策:弁護士や社会保険労務士、公認会計士などの専門家が監修したひな型を利用する

1 セクシュアルハラスメントおよびマタニティーハラスメントの概要

1)セクシュアルハラスメントとは

セクシュアルハラスメント(以下「セクハラ」)は、男女雇用機会均等法によって、その防止対策が企業に義務付けられているもので、次の2つに大別されます。

1.対価型セクハラ

職場において行われる労働者の意に反する性的な言動への対応(拒否や抵抗)により、解雇、降格、減給などの不利益を受けることです。

例)経営者から要求された性的な関係を拒否したために解雇されること

2.環境型セクハラ

職場において行われる労働者の意に反する性的な言動によって就業環境が不快になり、能力の発揮に重大な悪影響が生じることです。

例)職場に掲示されたヌードポスターのせいで業務に集中できないこと

なお、異性だけでなく同性に対するセクハラも、防止対策の対象となります。また、セクハラは被害者の性的指向や性自認を問わないため、いわゆるLGBT(性的マイノリティー)に対するセクハラについても、防止対策が必要となります。

2)マタニティーハラスメントとは

マタニティーハラスメント(以下「マタハラ」)とは、職場における妊娠等に関するハラスメントや、育児休業等に関するハラスメントのことです。前者は男女雇用機会均等法によって、後者は育児・介護休業法によって、その防止対策が企業に義務付けられています。マタハラの内容は、次の2つに大別されます。

1.制度等の利用への嫌がらせ

妊娠、出産等をした労働者が、産前産後休業や育児休業といった制度等を利用することを妨害したり、制度等の利用について不利益な取り扱い(示唆を含む)や嫌がらせをしたりすることによって、就業環境が害されることです。

例)産前産後休業や育児休業を請求しようとする女性労働者に請求の取り下げを迫ったり、解雇や雇い止めといった不利益な取り扱いをしたりする(そうした示唆を含む)

2.状態への嫌がらせ

労働者が妊娠、出産等をしたことについて、上司や同僚などの言動によって、就業環境が害されることです。

例)妊娠、出産等をした労働者に心ない言葉を浴びせるなど、繰り返しまたは継続的に嫌がらせをしたり、解雇や雇い止めといった不利益な取り扱いをしたりすること(そうした示唆を含む)

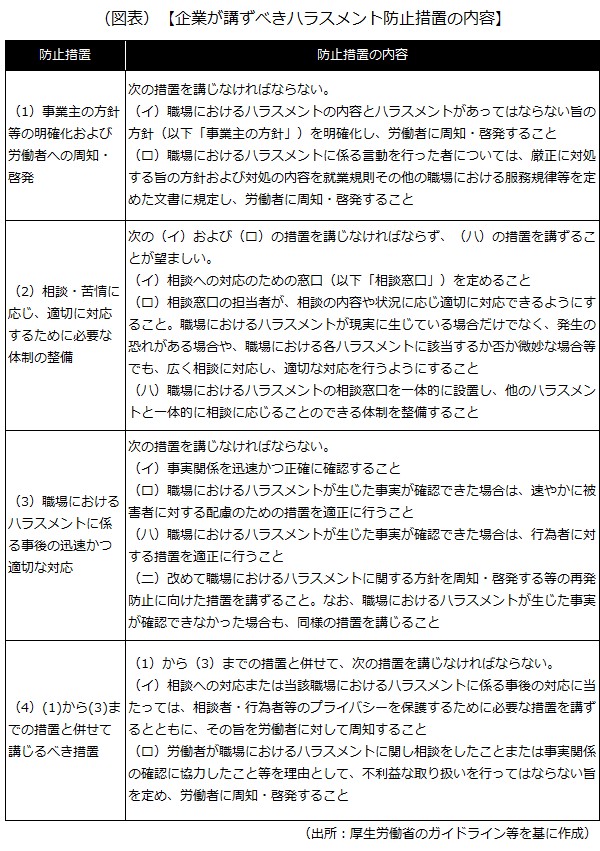

2 企業が講ずべきハラスメント防止措置の内容は?

企業には、セクハラおよびマタハラを防止するため、一定の防止措置を講ずる義務が課されています(男女雇用機会均等法第11条、第11条の2、育児・介護休業法第25条)。

企業が講ずべきハラスメント防止措置の内容は次の通りです。

セクハラとマタハラを防止する上での基本は「セクシュアルハラスメントおよびマタニティーハラスメント防止規程」の策定と徹底です。規程には、図表の内容などを踏まえつつ、企業の就業の実態に応じた具体的な防止対策を定めます。

3 「セクシュアルハラスメントおよびマタニティーハラスメント防止規程」のひな型

以降で紹介するひな型は一般的な事項をまとめたものであり、個々の企業によって定めるべき内容が異なってきます。実際にこうした規程を作成する際は、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

【セクシュアルハラスメントおよびマタニティーハラスメント防止規程のひな型】

第1条(目的)

本規程は、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(以下「男女雇用機会均等法」)および関連法令に基づき、セクシュアルハラスメントおよびマタニティーハラスメントの防止、並びにそれらのハラスメントが発生した後の雇用管理上の対応について定めるものである。本規程は、役員および従業員(以下「従業員等」)に適用されるものとする。

第2条(セクシュアルハラスメントの定義)

1)セクシュアルハラスメントとは、職場における性的な言動に対する従業員等の対応などにより当該従業員の労働条件に関して不利益を与えること、または性的な言動により他の従業員等の就業環境を害することをいう。セクシュアルハラスメントに該当する具体的な行為は以下の通りである。なお、セクシュアルハラスメントの被害を受ける従業員等の性的指向や性自認は問わない。

- 不必要な身体への接触。

- 性的および身体上の事柄に関する不必要な質問・発言。

- プライバシーの侵害。

- 性的な内容に関する噂を社内外に流布すること。

- 交際・性的関係の強要。

- わいせつ図画の閲覧、配布、掲示。

- 性的な言動への抗議または拒否などを行った当該従業員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換などの不利益を与える行為。

- 性的な言動により、他の従業員等の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為。

- その他、相手および他の従業員等に不快感を与える性的な言動。

2)「職場」とは、会社内に限らず、取引先、出張先など全ての業務遂行場所をいい、また、就業時間内に限らず、実質的に職場の延長とみなされる就業時間外の時間を含むものとする(以降、本規程において同様)。

3)第2条第1項第9号の「相手および他の従業員等」とは、直接的に性的な言動の相手となった被害者に限らず、性的な言動によって就業環境を害された全ての従業員等を含むものとする。

第3条(マタニティーハラスメントの定義)

従業員等の妊娠または出産、産前産後休業および育児休業の請求、その他の妊娠または出産の事由に関する言動により、当該従業員の就業環境が害されることをいう。

第4条(セクシュアルハラスメントおよびマタニティーハラスメントの防止)

1)全ての従業員等は、国籍、信条、性別、性的指向、性自認、職務上の地位・権限・職権、雇用形態に関係なく、職場において相手の人格や尊厳を尊重し、セクシュアルハラスメントおよびマタニティーハラスメント、あるいはそれらと疑われる行為をしてはならない。

2)管理者は、他の従業員等がセクシュアルハラスメントおよびマタニティーハラスメント(それらの疑い例を含む。以降、本規程において同様)を受けていることを知ったときは、それを黙認してはならず、速やかに第5条の「ハラスメント相談窓口」に通知しなければならない。

3)従業員等は、他の従業員等がセクシュアルハラスメントおよびマタニティーハラスメントを受けていることを知ったときは、速やかに第5条の「ハラスメント相談窓口」に通知しなければならない。

第5条(「ハラスメント相談窓口」の設置)

1)会社は「ハラスメント相談窓口」を設置する。「ハラスメント相談窓口」は、次の各号に定める業務を行うものとする。

- セクシュアルハラスメントおよびマタニティーハラスメントに関する従業員等やその親族からの相談の受け付け。

- 教育指導によるセクシュアルハラスメントおよびマタニティーハラスメントの未然防止。

- セクシュアルハラスメントおよびマタニティーハラスメントの事実関係の確認など早期解決、再発防止。

- その他、セクシュアルハラスメントおよびマタニティーハラスメントの未然防止、早期解決に資する業務。

2)「ハラスメント相談窓口」の責任者(以下「窓口責任者」)は総務部長とし、「ハラスメント相談窓口」の担当者(以下「窓口担当者」)は会社が個別に指名した従業員等とする。

3)会社は、窓口責任者および窓口担当者に別途定める「ハラスメント相談対応マニュアル」(省略)を配布する。窓口責任者および窓口担当者は当該マニュアルに基づき、セクシュアルハラスメントおよびマタニティーハラスメントの防止および対応に当たらなければならない。また、窓口責任者および窓口担当者は、会社が指定するセクシュアルハラスメントおよびマタニティーハラスメント防止教育を受講しなければならない。

4)会社は、窓口担当者の名前を人事異動などの変更の都度、従業員等に周知する。

第6条(セクシュアルハラスメントおよびマタニティーハラスメントへの対応)

1)セクシュアルハラスメントおよびマタニティーハラスメントの相談や報告があった場合、窓口担当者は、相談者からの事実確認の後、窓口責任者へ報告する。

2)窓口担当者は、相談者および行為者の名誉や人権等を不当に侵害しないよう配慮した上で、必要に応じて相談者、行為者および他の従業員等から事実関係を聴取する。

3)前項の聴取を求められた者は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。

4)窓口担当者は、窓口責任者に事実関係を報告する。

5)セクシュアルハラスメントおよびマタニティーハラスメントの早期解決に困難な状況が生じた場合、窓口責任者は、男女雇用機会均等法に基づく紛争解決援助および調停など、中立的第三者機関を利用することができる。

6)セクシュアルハラスメントおよびマタニティーハラスメントの事実関係の確認が終了するまでの間、関係者に自宅待機を命じることがある。この期間中、会社は労働基準法第26条の「休業手当」を支払うものとする。

7)セクシュアルハラスメントおよびマタニティーハラスメントの事実が確定した場合、会社は行為者については就業規則に照らして処分を決定する。また、セクシュアルハラスメントおよびマタニティーハラスメントの被害者および行為者の配置転換など、被害者の労働条件上の不利益の回復等のために必要な措置を講じるものとする。

第7条(不利益な取り扱いの禁止)

会社はセクシュアルハラスメントおよびマタニティーハラスメントに関する相談や報告を行ったこと、または事実関係の確認に協力したことなどを理由として不利益な取り扱いを行ってはならない。

第8条(プライバシーの保護)

1)何人も、セクシュアルハラスメントおよびマタニティーハラスメントに関する相談および聴取などで知り得た情報を、みだりに第三者に漏洩してはならない。

2)窓口責任者および窓口担当者は、セクシュアルハラスメントおよびマタニティーハラスメントへの対応に当たって、被害者および行為者など関係する従業員等のプライバシーの保護に十分に留意しなければならない。

第9条(再発防止の義務)

窓口責任者は、セクシュアルハラスメントおよびマタニティーハラスメントの事案が生じたときは、周知の再徹底および研修の実施、事案発生の原因と再発防止等、適切な再発防止策を講じなければならない。

第10条(改廃)

本規程の改廃は、取締役会において行うものとする。

附則

本規程は、○年○月○日より実施する。

以上(2021年8月)

(監修 みらい総合法律事務所 弁護士 田畠宏一)

op00611

画像:ESB Professional-shutterstock