1 今こそ、コスト削減のチャンス!

「売上を上げて、コストも削減する」。これは経営の基本です。とはいえ、「これまでもコスト削減は一通りやってきているので、カラカラの雑巾のようだ……」という経営者も多いでしょう。

しかし、雑巾はまだ絞れます。

例えば、対面が当たり前だった会議はオンラインが当たり前となりましたし、テレワークも浸透しています。これまでとは違った切り口のコスト削減が試せるのです。それに、今後のさらに深刻になる人手不足に備えるには、コスト削減の活動に伴う効率化が必須です。まさに今こそ、コスト削減を再検討する絶好のチャンスだといえるでしょう。

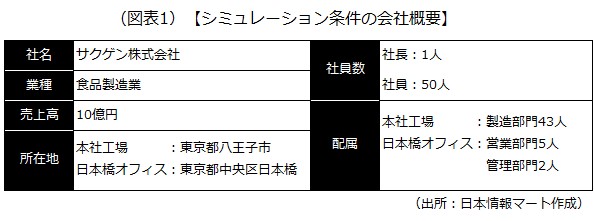

このシリーズでは、サクゲン株式会社という架空の会社で繰り広げられるコスト削減の活動を、具体的な削減金額とともに紹介します。皆さまの会社のコスト削減にお役立てください。

2 削減するコスト項目と方針を決める

サクゲン株式会社は、まさにコスト削減会議の最中です。メンバーは社長、管理部長、営業部長、製造部長の4人です。

社 長:中期経営計画で示したように、今後3年間で4500万円のコスト削減を達成します。事前に削減するコストを検討するように伝えましたが、どのような状況ですか?

管理部長:はい。早速ですが「出張」をなくしましょう。コロナ禍は出張しなくても営業できていたわけですから、問題ないかと。

営業部長:いやいや、ちょっと待ってくれ。相手と関係を築くのにリアルのコミュニケーションは必要だよ。それに、以前より出張の回数は減らしている。そんなことより、管理部の残業代のほうが問題なのでは? 製造部だって、もっと安い材料を使えばいい!

管理部長:いやいや、決算期の状況を知らないからそんなことが言えるのでしょう。棚卸しは本当に大変なんですよ。

製造部長:いやいや、材料を変えたら品質の確認からやり直しだ。売るものが作れなくなったら、営業部だって困るだろう!

社 長:待ちなさい。いきなり個別のコストに注目して、他部門に責任を押し付けるのではなく、コスト項目全体を把握することから始めてほしい。そこから個別に検討しよう!

どの部門も自分たちの経費(コスト)が削減されることには反発します。「今のやり方を変えなければならない」「無駄遣いしていると思われている」など、マイナスの感情が生まれるからです。ですから、目についたコストを「槍玉」に挙げるような議論をしてはいけません。各部門長が感情的になると部下に“本気の指示”をしないため、成果も上がりにくくなります。

正しい手順は、まず網羅的にコストを洗い出し、「何を削減するのか」をできるだけコスト削減会議の上で合意して決めることです。どうしても意見がまとまらない場合は社長が判断します。

さて、サクゲン株式会社では次のコスト項目を削減対象としたようです。人件費は最も大きなコスト項目の1つですが、サクゲン株式会社は人件費には手をつけない方針です。

各コストの削減アイデアは、それぞれのリンクから見ることができます。

コスト削減会議では、次のステップとして削減対象となったコスト項目ごとに、削減方針と削減目標を決めています。例えば、出張費の場合は次の通りです。

出張費

- 定 義:業務に関連して遠隔地へ行くときにかかる支出

- 支出内容:取引先を訪問するときの電車運賃やタクシー代、出張時の交通費や宿泊費など

- 削減方針:予約方法・交通手段・宿泊施設などを変える、出張をやめる・減らす

- 削減目標:××万円

このように情報を整理することで、コストの内容や削減目標を全社的に共有でき、削減のアイデアを募ることも可能です。情報を整理するときのポイントは、コストの担当者(例えば、出張費であれば営業部など)だけに任せないことです。なぜなら、重要な取引先に関わる支出、属人化している支出などが“聖域”になってしまう恐れがあるからです。

3 削減方法と優先順位を計画表にまとめる

社 長:約30の削減方法が提案されたね。これらを実行すれば削減目標を達成できそうだ!

管理部長:はい。社外と交渉しなければならない項目もあります。もし決裂しても、他の項目が達成できればカバーできます。

社 長:よし。早速、始めよう! どのように着手しますか?

製造部長:難易度が低く、効果の高いものから着手します。具体的な計画は、配布資料にある通りです。

社 長:承知した。この計画で進め、2カ月に1回、進捗会議を行って状況を共有しよう。分かっていると思うが、社員をうまく巻き込むための努力を欠かさないように。

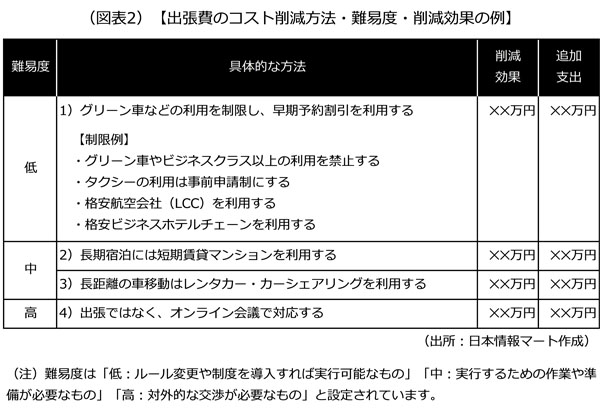

サクゲン株式会社では、コスト削減の難易度を低・中・高の3段階に分けました。

- 低:ルール変更や制度を導入すれば実行可能

- 中:実行するための作業や準備が必要なもの

- 高:対外的な交渉が必要

そして、必要に応じて見積もりを取りながら、1年間の削減効果をシミュレーションした結果を、コスト項目ごとにまとめました。例えば、出張費の場合は次の通りです。

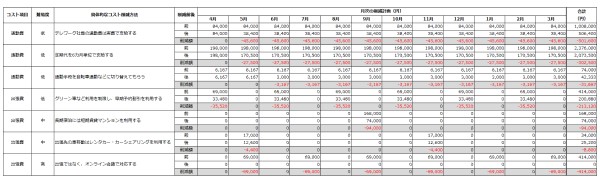

さらに、その内容を次のような計画表に落とし込みました。以下の表はエクセル形式でダウンロードできるので、ぜひ、御社のコスト削減活動でご活用ください。

4 コスト削減を社員の「自分事」に!

計画表が完成したら、いよいよ実行です。続けていくうちに、「今月は忙しかったから、目標未達は仕方ない」などの甘えが出てくることがあります。しかし、甘えを許さず、「どのように遅れを取り戻すのかなどを厳しく確認する」ようにしましょう。

そして、コスト削減を継続する上で重要になるのが、社員の意識です。社員が「自分事」としてコスト削減に取り組む雰囲気づくりは簡単ではありませんが、次の4つのポイントを押さえることが大切です。

1)コスト削減のルールをフラット化する

社員の自発的な協力を得るには、まず、部長・課長クラスなどに与えられていた「特別待遇」など、コスト削減に関わる不満要素を一掃しておきましょう。

例えば、出張での新幹線のグリーン車の利用や宿泊料金の条件について、原則として全社員一律のルールを定めるなどです。ただし、交際費などは役職に応じたグレードが求められることもあるので、必要があるものについては一定の格差を残します。

2)環境保全など、コスト削減以外の取り組みのメリットを示す

SDGsの浸透などにより、社会貢献に興味を持っている社員もいるでしょう。こうした社員の自発的な協力を得るには、コスト削減が社会貢献にもつながることを伝えます。例えば、「水道光熱費の削減は、地球環境の保全にも貢献する」といった具合です。

3)コスト削減の効果を「見える化」する

コスト削減の取り組みが成功したかどうかが分かるように、削減効果を「見える化」しましょう。最も分かりやすいのが「数値化」です。コスト削減の年間目標設定や部署ごとの競争、アイデアを出した人の貢献度を測る上での基準となります。

ただし、数値の改善に対する意識が強くなりすぎるあまり、本来の業務に支障が出ることがないよう、一定の配慮も欠かせません。

4)取り組みの効果を社員に還元する仕組みを作る

成果が出れば、社員はそれを還元してもらいたいと考えるものです。削減できたコストのうち、一定の割合を社員に還元することを検討しましょう。金銭で報いるだけでなく、表彰するなど、承認欲求を満たす形で成果を還元する方法もあります。

以上(2025年2月更新)

pj40004

画像:Mariko Mitsuda