書いてあること

- 主な読者:財務分野の「見える化」を進めたい経営者

- 課題:会社が大きくなるにつれ、会社の財務分野の状況が見えなくなっている

- 解決策:数値をグラフ化して状況を可視化し、トレンドに対する正確なイメージを持つ

1 損益が劇的に把握しやすくなる「グラフ化」

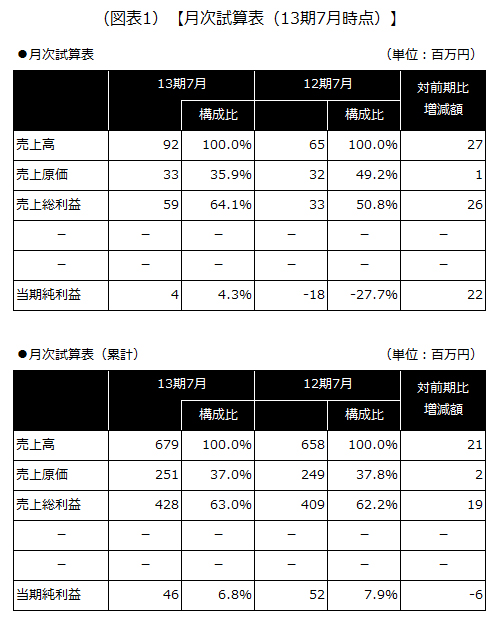

数字が羅列された表だと見落としてしまうことも、グラフだと発見しやすくなります。日々の経営では、月次試算表に基づく経営成績のチェックが不可欠ですが、実際に次のような月次試算表が手元に届いたとしましょう。この会社は12月決算で、13期7月(以下「最新月」)時点の月次試算表になります。

経営者は次の視点から検討することでしょう。

- 最新月の売上高の確認

- 最新月の売上高の、対前期や対前月での増減額および増減率の確認

- 最新月は黒字か、赤字か、またその額の確認

- 最新月の原価率(または売上総利益率)の確認

- 人件費の額、構成比の確認

- 個々の会社において、特に注意を要すべき費目(例えば、広告宣伝費など)の額の確認

また、累計月次試算表に基づいて、期首からの累計値で同様の検討を行い、異常な増減などがあれば、その原因を把握し、必要に応じて対策を検討・実施します。これで最新月の検討が終わり、翌月の月次試算表が届いたら、対策の効果などに目を配りつつ、再度同様のことを行う、この繰り返しではないでしょうか。

2 月次損益を把握する流れ

ここでは、月次の経営管理に活用する基本的なグラフについて見ていきます。

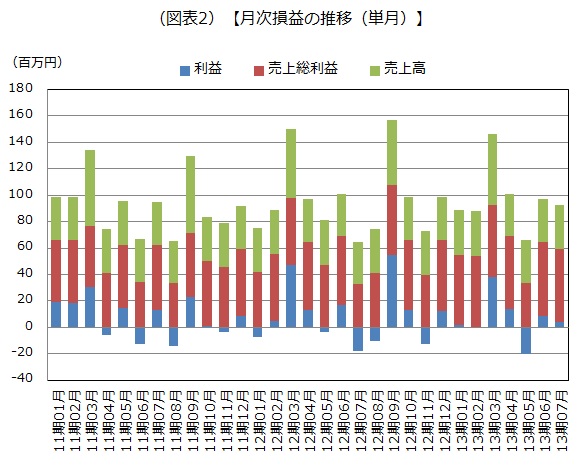

図表2の月次損益の推移のグラフから、売上高、売上総利益、利益の月別状況が分かります。ただし、年度ごとの状況が分かりにくいので、年次累計グラフが必要です。

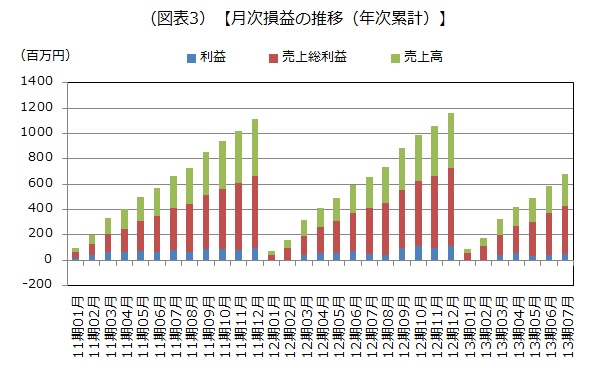

図表3は図表2を年次累計(12カ月サイクル)グラフにしたものです。年度を通じて、黒字なのか、赤字なのか、また、その幅(金額)など年度の状況を確認できます。ただし、対前期同月比の推移が分かりにくいので、対前期同月比グラフが必要です。

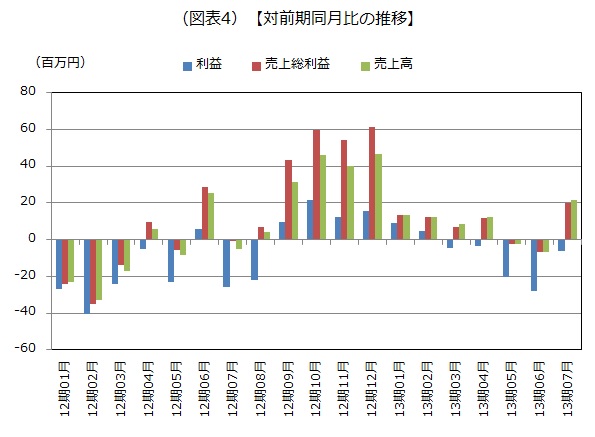

図表4は図表3を対前期同月比グラフにしたものです。設例では11期からのデータを使用しているため、図表4はその翌期である12期からのグラフになっています。

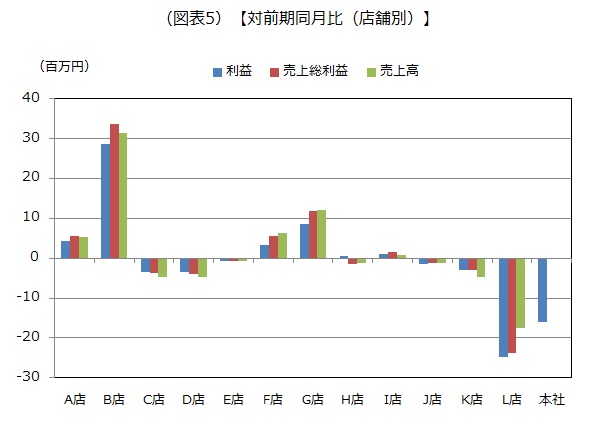

対前期同月比グラフにして、増減金額のみをグラフ化すると、増減トレンドがはっきりと分かります。このグラフが一方的にマイナスサイドに伸びている場合は、減収減益トレンドが止まらないことを表し、一方的にプラスサイドにグラフが伸びている場合は、増収増益トレンドが継続していることを表します。また、売上高と利益のグラフ方向が逆に伸びる場合がありますが、これは増収減益、減収増益といった状況を示します。損益の増減を、部門別(店舗別)に分解してみると、より多くのことが分かります(図表5)。

図表5は図表4の最新月(13期7月)を、部門別(店舗別)グラフにしたものです。ここでは、部門を店舗として設定していますが、実際には、事業部門、顧客、地域など自社の実情に応じて部門を設定することになります。

なお、この図表5の場合、L店が相対的に減収減益幅が大きいため、次は、L店の時系列グラフ(図表2~4)を作成し、この減収減益が一時的なものなのか、トレンドとして続いているのかを検討していくことになります。

以上(2022年6月)

(監修 公認会計士 益子宣夫)

pj35089

画像:pixabay