1 ソリューション営業を実践できていない営業担当もいる

2 この記事で紹介するソリューション営業の5つの手順

3 (手順1)対象の決定

4 (手順2)情報収集

5 (手順3)課題の把握

6 (手順4)提案の立案

7 (手順5)プレゼンテーション

8 フォローアップで継続的な取引を獲得する

1 ソリューション営業を実践できていない営業担当もいる

顧客とコミュニケーションを取り、顧客の課題やニーズを明らかにした上で、それを解決するために商品やサービスなどを提案する「ソリューション営業」は、多くの人が知識として知ってはいますが、それをきちんと営業活動で実践できているかは別問題です。

「本当は顧客の課題をまず明らかにしたほうがいいのだろうな」と思いつつも、とにかく商品やサービスを売ろうとしてしまう。あるいは顧客の課題をどうやって引き出せばいいか、引き出したとしてその課題に対して何をどうやって自分たちの商品やサービスの成約につなげればいいか分からない。そういう営業担当も少なくありません。

そこでこの記事では、「具体的な事例」を挙げつつ、ソリューション営業の手順などを整理してみます。今では、顧客の興味関心をデータで把握した上で営業するインテントセールスなどの手法も出てきていますが、根本的な考え方である「顧客の課題を解決するために提案する」が大事なのは同じです。

2 この記事で紹介するソリューション営業の5つの手順

この記事では、食品製造企業の場合を例に、ソリューション営業の5つの手順を見ていきましょう。事例として取り上げる企業の前提条件は次の通りです。

- 営業する側のA社は、カレーやパスタソースなどレトルト食品の製造販売をしている企業。食材にこだわった同社の商品は、百貨店やレストランでも使われている

- しかし、最近は競合他社の攻勢もあり、売り上げが伸び悩んでいる

- 営業担当が顧客への訪問回数を増やしたが、効果がなかった

売り上げ減少に歯止めをかけたいA社は、顧客のニーズを再確認するために、ソリューション営業の検討を開始します。

ソリューション営業を行う手順としては、

- 対象の決定

- 情報収集

- 情報分析・課題の把握

- 提案の立案

- プレゼンテーション

の5つのステップが挙げられます。次章以降で、1つずつポイントを解説します。

3 (手順1)対象の決定

まずは顧客の中から、ソリューション営業の対象を決定していきます。

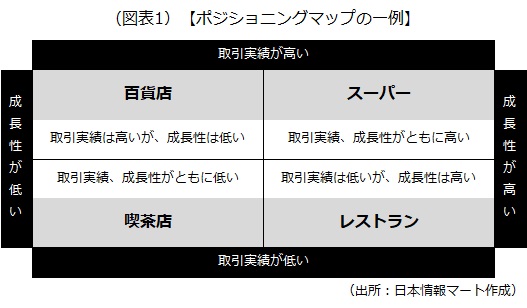

ソリューション営業の対象を決定する際は、「ポジショニングマップ」を利用すると対象を絞り込みやすくなります。A社のポジショニングマップは図表1のように、取引実績を縦軸、成長性を横軸とし、業種別に顧客を配置する形としました。

最も重要な取引先はスーパーですが、「取引実績、成長性がともに高い」ので、この場合は現状維持でも問題ありません。一方、このポジショニングマップでは、百貨店と喫茶店は成長性が見込めません。そして、レストランは成長性がある期待の分野ですが、取引実績は低調です。そこで、A社はレストラン部門をテコ入れすることにしました。

なお、ターゲットとする対象が多い場合は、その対象だけのポジションマップ(例:レストランだけのポジショニングマップ)を作成し、さらに絞り込む必要があります。

また、図表1のポジショニングマップには取り込んでいませんが、「取引実績のない見込み客」についても検討するのが理想的です。見込み客の中に、今後の大きな成長が期待できる先が見つかるかもしれないからです。

4 (手順2)情報収集

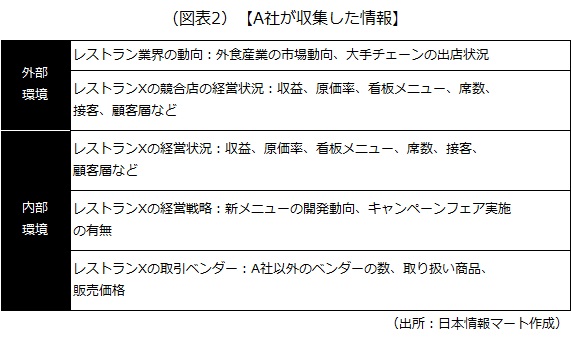

顧客の選定と並行し、顧客の外部環境と内部環境の情報も収集していきます。この際、

- 外部環境:顧客を取り囲む環境。法改正、規制緩和、業界動向、顧客の競合、店舗前の道路工事など

- 内部環境:顧客が有する経営資源。経営者、経営理念、組織体制、経営計画、収益や採用の動向など

の2つの側面から情報を集めましょう。

A社の場合、取引先のレストランXについて、次の情報を収集しました。

情報収集の方法としては、営業担当者、雑誌・新聞、インターネット、社外の調査機関などが考えられます。A社の場合、競合店の売り上げ状況は信用調査会社の情報を利用し、接客態度やメニューはA社の営業担当が客として訪れることで把握しました。

インターネット上にない情報を収集するためには、A社のように社外の調査機関を利用したり、自社人員の足で情報を手に入れたりすることなども一考に値します。

5 (手順3)課題の把握

次に、収集した情報を分析し、顧客で発生していると思われる課題を把握していきます。

集めてきた情報だけではなく、時にはそれを基にして

直接顧客と話し、関係性を築きながら課題を洗い出し、把握すること

も、ソリューション営業の大事なポイントです。

一例として紹介すると、レストランXからA社への発注が減っているのは、レストランXの売り上げが減少しているからでした。そして、レストランXが苦戦している理由の一つは、「レストランXがこれまで開催してきたフェアの中止」でした。

レストランXはかつて、季節ごとに「カレーフェア」「パスタフェア」などを開催しており、フェア中の集客は上々でした。しかしフェアに合わせた新メニューの考案や、スタッフの対応が負担になることから、フェアの開催を諦めていたのです。

レストランXの店長もフェアの中止によって売り上げが減少したことを認識していますが、利益率の低さとスタッフへの負担の大きさから、フェアの復活は難しいと考えているようです。

そこでA社は、これらの課題を解決しつつ、フェアを復活できるプランを提案することを決めました。

6 (手順4)提案の立案

顧客の課題を把握したら、それを解決に導くと同時に、自社の商品を採用してもらえる提案を考えていきます。

仮に、自社だけでは顧客の課題を解決できない場合は、他社との提携を検討します。「自社と顧客」だけではなく、「自社、自社の競合、自社の顧客、自社の顧客の顧客、自社の顧客の競合」といった広い視点を持ちましょう。

A社の場合、レストランXに対して、フェアに関するパッケージサービスの提供を立案しました。A社の立案した提案内容の概要は次の通りです。

- フェアのメニューは、A社がレトルト食品として提供する

- レトルト食品のレシピは、A社とレストランXのシェフが相談して決定する

- フェアの店内POPの案はA社が作成するなど、以前はスタッフが対応していた部分にも協力する

- A社は同業のB社、C社と提携し、多様なレトルト食品を提供する。窓口はA社に一本化する

この取り組みでレストランXの業務の効率化を図るとともに、フェアの収益を改善することがA社の狙いです。

7 (手順5)プレゼンテーション

提案内容が決まったら、いよいよ顧客にプレゼンテーション(プレゼン)を行います。

プレゼンをする際のポイントの一つとしては、数字を交えること

が挙げられます。また、プレゼンでは、顧客にとってどのようなメリット(魅力的な点)があるか、それを伝えることも大事です。

そこでA社は、レストランXへのプレゼンで、

- A社を窓口としてレストランXがB社、C社から商品を購入した場合の料金

- レストランXが、直接B社、C社から商品を購入した場合の料金

の比較を示しました。

A社を通したほうが若干料金は高くなるものの、レストランXは、総合的な支援が盛り込まれているA社の提案内容を高く評価し、A社は見事、レストランXとの新たな取引を開始することとなりました。

顧客へのプレゼンの手法に関しては、こちらのコンテンツで詳しく解説していますので、お役立ていただけますと幸いです。

8 フォローアップで継続的な取引を獲得する

ソリューション営業に限ったことではありませんが、営業活動は成約したら終わりではありません。継続的な取引となるよう、自社の提案について、フォローアップをし続けることが大切です。

A社を例に挙げると、具体的には、

- フェア中の売り上げや実際の反応などを分析し、適宜発見した課題に柔軟に対応する

- 今回のフェアの結果や課題を入れ込んで、次回開催に向けての提案を用意する

ことなどが考えられるでしょう。

営業担当のソリューション営業を全社的にサポートすることができれば、ソリューション営業の効果は高まります。ソリューション営業が成功したら、実現した事例を他のケースに展開させるなど、他の営業担当が参考にできるナレッジとして定着させていきましょう。

以上(2025年2月更新)

pj70014

画像:bebe-Adobe Stock