目次

1 旅行先でテレワークをする「ワーケーション」

ワーケーション(Workation)とは、「ワーク(Work)=仕事」と「バケーション(Vacation)=休暇」を組み合わせた造語です。例えば、

旅行先でテレワークを行いながら、空いた時間に休暇を楽しむという柔軟な働き方

を指します。働き方改革や地域おこしにつながるという理由から、各自治体もワーケーションの普及・啓発に取り組んでいます。

ただ、旅行先で「仕事も遊びも両方する」という働き方なので、

業務とプライベートの境界をしっかり分けて労務管理

をしないと、「労働時間管理」「労災(労働災害)の判断」「ワーケーションの費用負担」などで思わぬトラブルに遭遇します。以降でポイントを確認していきましょう。

2 「始業・中断・終業」のタイミングはこまめに把握する

業務とプライベートの境界が曖昧だと、労働時間を正確に算定できないだけでなく、労災の判断や、ワーケーションに掛かる費用負担の判断なども難しくなります。

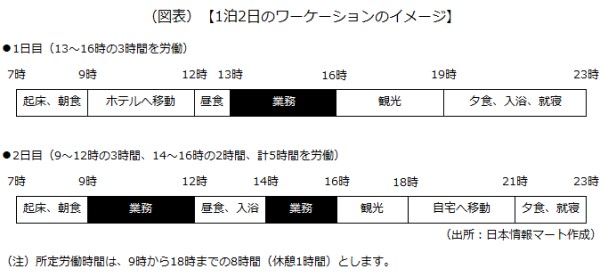

問題は、ワーケーションでは次の図表のように、1日の中で業務と観光が交互に発生したり、日によって労働時間が変わったりすることです。

こうした問題を解決するには、

業務の「始業・中断・終業」のタイミングをこまめに把握すること

が大切です。社員から都度チャットツールで連絡を入れてもらう、あるいは1日に複数回の打刻ができる勤怠管理システムを使う方法があります。また、業務時間が長くなりすぎると社員が休暇を楽しめないので、「1日当たりの業務時間の上限」を事前に決めておくとよいでしょう。

次の問題は、賃金の取り扱いです。上の図表の場合、所定労働時間中に、1日目は5時間(8時間-3時間)、2日目は3時間(8時間-5時間)の不就労時間(働かなかった時間)があります。完全月給制の場合などを除き、不就労時間の賃金は控除できますが、ワーケーションを強く推進したいのであれば、

「半日単位」や「時間単位」の年休(年次有給休暇)の活用

を促すのが望ましいです。ちなみに、

- 半日単位年休:導入する場合、就業規則への定めが必要

- 時間単位年休(年5日まで):導入する場合、就業規則への定め、労使協定の締結が必要

です。なお、半日単位年休も時間単位年休も、計画的付与(会社が年休の取得日の計画を立て、日にちを指定すること)の対象にはならないので、取得はあくまで社員の意思に委ねられます。

この他、ワーケーションの開始前に、期間中の行動計画、予定表などを作成し、社員と共有しておくのも有効です。

3 業務中と自宅・ホテル間の移動中の被災は労災になり得る

労災には、業務上の事由による「業務災害」、通勤上の事由による「通勤災害」があります。

1)業務災害の考え方

業務災害は、

- 業務遂行性(社員が会社の支配下にあるときに被災したこと)

- 業務起因性(業務と被災との間に因果関係があること)

の両方を満たすと労災として認定されます。業務に従事しているときや、業務に付随する行為をしているときに被災すると、「業務遂行性」が認められます。

2)通勤災害の考え方

通勤災害は、

- 自宅と就業場所

- 就業場所と他の就業場所

- 帰省先と赴任先と就業場所の三者間(やむを得ない事情がある場合)

のいずれかを、合理的な経路・方法で移動していて被災した場合に労災として認定されます。ただし、合理的な経路を逸脱(不要な遠回りなどをした場合)した場合や、移動を中断した場合(通勤と関係ない行為をした場合。ただし日用品の購入などは可)は、労災になりません。

3)具体的には?

ワーケーションで想定される事故と労災の判断の例は次の通りです。ただし、細かい判断は個別の案件ごとに異なるので、必ず所轄労働基準監督署などに確認をしてください。

【自宅と就業先であるホテルの往復中に負傷した場合】

→自宅と就業場所の間を移動しているので、労災になる可能性が高い

【就業先のホテルや、ホテルへ移動する機内等で業務をしていて負傷した場合】

→業務中の負傷なので、労災になる可能性が高い

【就業先のホテルで、業務の準備や休憩(トイレに行くなど)をしていて負傷した場合】

→業務に付随する行為なので、労災になる可能性が高い

【業務終了後、就業先のホテルから飲食店に移動していて負傷した場合】

→飲食は業務(出張)に付随する行為なので、労災になる可能性が高い

【業務終了後、飲食店で飲酒をして酔っ払い、ホテルに戻る際に負傷した場合】

→酔っ払うのは業務(出張)に付随する行為とはいえず、労災にならない可能性が高い

【観光施設に行った後、ホテルに戻ろうとして負傷した場合】

→自分の意思で観光施設に行っている場合、業務(出張)に付随する行為とはいえないので、労災にならない可能性が高い

4 業務に関する費用以外は個人負担としても差し支えない

ワーケーションで発生する費用としては、自宅とホテル間の交通費や宿泊費、通信費などが考えられます。結論から言うと、

通信費など業務に関する費用は会社が負担し、それ以外の旅行費用は本人負担とする

のが一般的です。

自宅とホテル間の交通費や宿泊費は、出張や社内研修のように会社命令に基づくものであれば、会社負担とするのが妥当です。ただ、会社命令ではなく社員自身の意思で就業場所を選択している場合は、個人負担としても差し支えないでしょう。

通信費については、会社がパソコンなどを貸与する場合、会社負担とします。社員が私物のパソコンなどを使って業務を行う場合も、業務に要した分については会社負担とするのが妥当でしょう。

この他、最近は、社員がホテルなどでワーケーションを行いながら、人間ドックや保健指導、運動指導などを受けられるサービスも登場しています。社員がこうしたサービスを受ける可能性がある場合、福利厚生として会社負担にするのか、社員の意思に任せて個人負担にするのかも決めておきましょう。

なお、会社の命令によらないプライベートの旅行の途中で一部業務を行う場合、

旅行に係る交通費を会社が負担すると、その費用が従業員への給与として課税される可能性がある

と観光庁のQ&Aで指摘されています。旅費や宿泊費をどのように扱うかは、税務上の取扱いも踏まえて検討しましょう。

■観光庁「労災や税務処理に関するQ&A」■

https://www.mlit.go.jp/kankocho/workation-bleisure/corporate/qa/

5 必要に応じて就業場所や対象者、使用機器などを制限する

ワーケーションの就業場所は、

原則として社員が自由に選択できるようにしつつ、「集中できなかったり、セキュリティーに問題があったりする場所は認めない」というのが基本

です。例えば、不特定多数が出入りし、パソコンの画面を見られる恐れがある場所は不適切です。どこまでやるかは会社次第ですが、参考として紹介すると、

始業前に就業場所の状況を映せるコミュニケーションツールを使用して、上司の承認を得ている会社

もあります。

また、ワーケーションの対象となるのは、

ある程度自立して業務を遂行できる社員

です。このあたりも会社次第になりますが、例えば、就業規則で「能力や勤務態度を考慮して、所属長が承認した者を対象とする」などと定めておき、事前にワーケーションの就業場所や期間を申請してもらう形にすると、管理がしやすくなります。

ワーケーション中に使用する機器については、会社が貸与するパソコンやWi-Fi端末を利用させるのが基本です。私物のパソコンなどの利用を認める場合は、

- 会社指定のセキュリティーソフトをインストールさせる

- フリーのWi-Fiには接続させないようにする

などの対策を取りましょう。Wi-Fi環境を整備しているホテルなどは多くありますが、セキュリティーの強度が異なるので、社員には会社から貸与したモバイルルーターなどを使用させるのが無難です。対策の詳細については、総務省の資料などが参考になります。

総務省「テレワークセキュリティガイドライン(第5版)(令和3年5月)」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/telework/

以上(2025年9月更新)

(監修 監修 弁護士 田島直明)

pj00465

画像:pixabay