書いてあること

- 主な読者:賃金や社会・労働保険の手続きをオンラインで行うことになった人事労務担当者

- 課題:具体的な業務が整理されていない。何がオンライン化可能なのか分からない

- 解決策:健康保険「被扶養者状況リストの提出」など一部を除いて、オンライン化が可能

1 手続きの多くはオンライン化できる

この記事では、人事労務の仕事を紙からデータに切り替えたい人向けに、

賃金や社会・労働保険の手続きはどこまでオンライン化できるのか

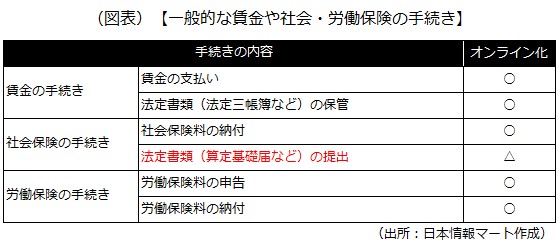

をまとめます。一般的な賃金や社会・労働保険の手続きは、原則オンライン化が可能ですが、図表の赤字部分に注意が必要です。

【法定書類(算定基礎届など)の提出】

健康保険の「被扶養者状況リスト」は、オンラインで提出できない。

以降では、「賃金の手続き」「社会保険の手続き」「労働保険の手続き」の3段階に分けて、労務管理のオンライン化のポイントを見ていきます。

2 賃金の手続き

1)賃金の支払い

給与明細は、社員の同意を得れば、PDFデータで交付したり、クラウド給与計算ソフトなどを用いてウェブ上で公開したりできます。賃金の振込についても、ネットバンキングを活用すれば、個々の社員の口座にオンラインで賃金を振り込めます。その際にお勧めしたいのが

「全銀協規定フォーマット」などを使った一括振込

です。これは全国銀行協会連合会(現:一般社団法人全国銀行協会)が定めた、多くの給与計算ソフトからCSV形式で振込データを出力できるフォーマットです。フォーマットをネットバンキングに読み込ませれば、社員数に関係なく一括振込が可能です。

また、労働基準法上、賃金は通貨で支払うのが原則ですが、労使協定の締結をした上で、賃金のデジタル払いを希望する個々の社員の同意を得れば、一定の要件の下、電子マネーによる「賃金のデジタル払い」(資金移動業者の口座への賃金支払)も可能です。

ただし、デジタル払いが認められるのは、厚生労働省の指定を受けた「資金移動業者」を利用する場合に限定されます。2024年8月9日時点で指定を受けている資金移動業者は「PayPay」の1社のみです。詳細については、下記をご確認ください。

■厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」■

2)法定書類の保管

次の書類は、社内で保管する義務がありますが、全てデータでの保管が可能です。

- 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(法定三帳簿)

- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

- 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

- 給与所得者の保険料控除申告書

- 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

- 源泉徴収簿(作成は任意。年末調整の根拠資料として使用する場合には保管が必要)

1.は、常に会社に備え付けておかなければならない書類です。所轄労働基準監督署の調査などで提出を求められることがあるため、データで保管する場合であっても、すぐに画面上に表示したり、プリントアウトしたりできるようにしておく必要があります。

2.は、扶養親族の有無などを申告する際に、3.、4.、5.は、年末調整時に社員が会社に提出する書類です。いずれの書類についても、社員からデータでの提出を受けることが可能ですが、そのためには、

- 社員からデータでの提出を受ける具体的な方法(電子メール等で送信する、USBメモリに保存して提供するなど)を定めておくこと

- 提出されたデータが社員本人のものであると確認できるようにしておくこと(社員のマイナンバーカードなどで電子署名を行い、電子証明書を申告書情報と併せて送信する、申告書データそのものにパスワードを付す、社員に割り当てられた電子メールアドレスから送信するなど)

といった対応が必要です。具体的な方法は、国税庁ウェブサイトでご確認ください。

■国税庁「年末調整手続の電子化に関するパンフレット」(措置の内容については、「よくある質問」の問2-9に記載)■

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho_pamph.htm

また、税務署の調査などで提出を求められることがあるため、データで保管する場合であっても、上記と同様に、すぐに画面上に表示したり、プリントアウトしたりできるようにしておく必要があります。

6.は、毎月の源泉所得税の納付や年末調整を正確に行うために会社が任意に作成する書類です。税務署への提出義務はありませんが、年末調整の根拠として利用した場合には、紙またはデータでの保管が必要です。

3 社会保険の手続き

1)社会保険料の納付

社会保険料は、「口座振替」、「金融機関の窓口で納付」、「電子納付(Pay-easy)」のいずれかの方法で納付します。会社が毎月納付する社会保険料の額は、日本年金機構から送られてくる

- 保険料納入告知額・領収済額通知書(口座振替の場合)

- 保険料納入告知書(窓口納付、電子納付の場合)

に記載されています。上記各書類は、原則、紙で郵送されてきますが、原本を保管する義務はないため、スキャンをして、電子データで保管しても問題ありません。

また、保険料納入告知額・領収済額通知書については、「オンライン事業所年金情報サービス」を利用すれば、電子データで受け取ることも可能です。

上記の納付方法の中で、最も手間がかからないのは口座振替です。日本年金機構に必要書類(下記URL)を提出すると口座振替が可能になり、毎月末に納付すべき社会保険料が自動で引き落としされますので、会社側に振込の手間はかかりません。

■日本年金機構「健康保険厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」■

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/hokenryo.html

口座振替を行わない場合は、ネットバンキングの口座を開設して、Pay-easyで電子納付を行うのがおすすめです。次の3つの手続きだけで、オンラインでの納付が完了します。

- ネットバンキングにログインする

- 操作画面から「Pay-easyによる支払」のメニューを選択する

- 「収納機関番号(00500)」、「納付番号(16桁)」、「確認番号(6桁)」を入力する

2)法定書類の提出

次の書類は、社会保険関連の手続きで定期的に提出が必要です。5.以外はオンラインでの提出が可能です。

- 算定基礎届

- 月額変更届

- 賞与支払届

- 被扶養者(異動)届

- 被扶養者状況リスト

1.は、毎年7月1日から7月10日(土日祝日に当たる場合には、翌営業日まで)の間に、2.は、2等級以上の社会保険料の等級変更があった場合に、3.は、賞与を支払った場合に、それぞれ日本年金機構に提出する必要がある書類です。なお、これらの各書類は、会社が電子証明書を取得していれば、「電子政府の総合窓口(e-Gov)」経由での電子申請が可能です。

■電子政府の総合窓口(e-Gov)■

4.は、「子どもが生まれた」、「配偶者や子どもが就職した」などで被扶養者に変化があった場合に、日本年金機構に提出する必要がある書類です。1.から3.と同じく電子申請が可能ですが、健康保険被保険者証の受取や返却については、郵送での対応になります。

5.は、被扶養者(異動)届の提出漏れにより、被扶養者のままになっている配偶者や子どもがいないかを確認する書類で、健康保険の保険者(協会けんぽなど)から紙で送られてきます。こちらは必要事項を記入して、返信用封筒で保険者に返送することになります。

なお、1.から4.の書類については、提出後に次の通知書が発行されます。

- 算定基礎届 → 標準報酬決定通知書

- 月額変更届 → 標準報酬改定通知書

- 賞与支払届 → 標準賞与額決定通知書

- 被扶養者(異動)届 → 健康保険被扶養者(異動)決定通知書

電子申請で手続きしていれば、各通知書はブラウザー上で閲覧できる「XML」という形式で発行されます。データが正式な公文書として扱われますので、データのまま保管して問題ありません。

4 労働保険の手続き

1)労働保険料の申告

労働保険料は、毎年6月1日から7月10日(土日祝日に当たる場合には、翌営業日まで)までの間に1年分をまとめて申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算することになっています。1年分の賃金の見込額に基づいて予納し、翌年度に過不足額の精算が行われる仕組みです。

労働保険料を申告する場合、

労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書

を所轄都道府県労働局又は所轄労働基準監督に提出する必要があります。この申告書はe-Gov経由での電子申請による提出が可能です。ただし、e-Govには保険料額を自動計算する機能などがないため、紙で申告する場合と同様、給与計算ソフトやエクセルなどで保険料額を計算する手間は発生します。

2)労働保険料の納付

労働保険料は、電子申請を行っている場合には、e-GovやPay-easyでの電子納付が、口座振替依頼書を金融機関に提出している場合には、口座振替による納付が、それぞれ可能です。

以上(2024年11月更新)

(監修 のぞみ総合法律事務所 弁護士 曽田駿希)

pj00455

画像:Stokkete-shutterstock