1 「事業承継計画書」とは?

事業承継計画書とは、

文字通り、事業承継をどのように進めていくのかをまとめた計画

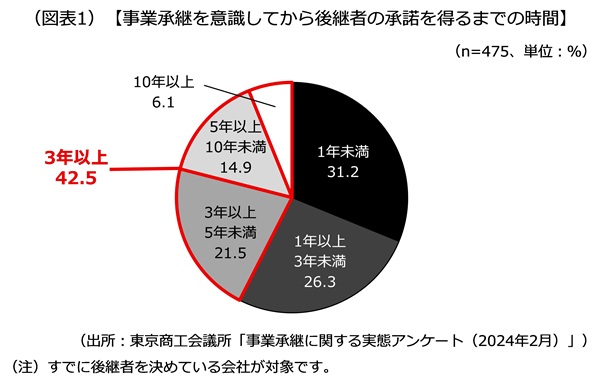

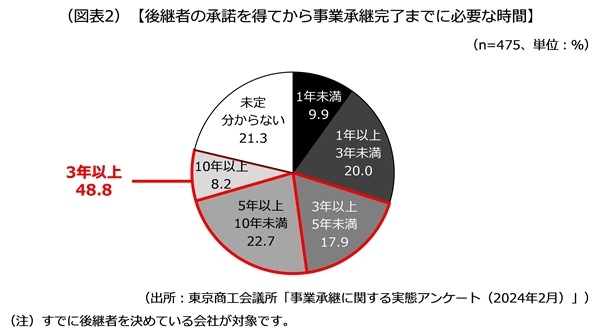

です。事業承継は中長期の取り組みで、今の経営者が事業承継を意識してから後継者の承諾を得るまで3年以上、そこから事業承継完了までに3年以上の時間を費やす会社が多いようです。

事業承継を円滑に進めるためには、関係者の共通認識となる計画書があったほうがよいわけで、実際に後継者や従業員、銀行に事業承継計画を共有することが珍しくありません。また、「事業承継税制」や「事業承継特別保証」を利用する際も事業承継計画書が必要です。この記事では、中小機構(中小企業基盤整備機構)のウェブサイトで紹介されているものを基本に、事業承継計画書に記載するとよい内容をまとめます。

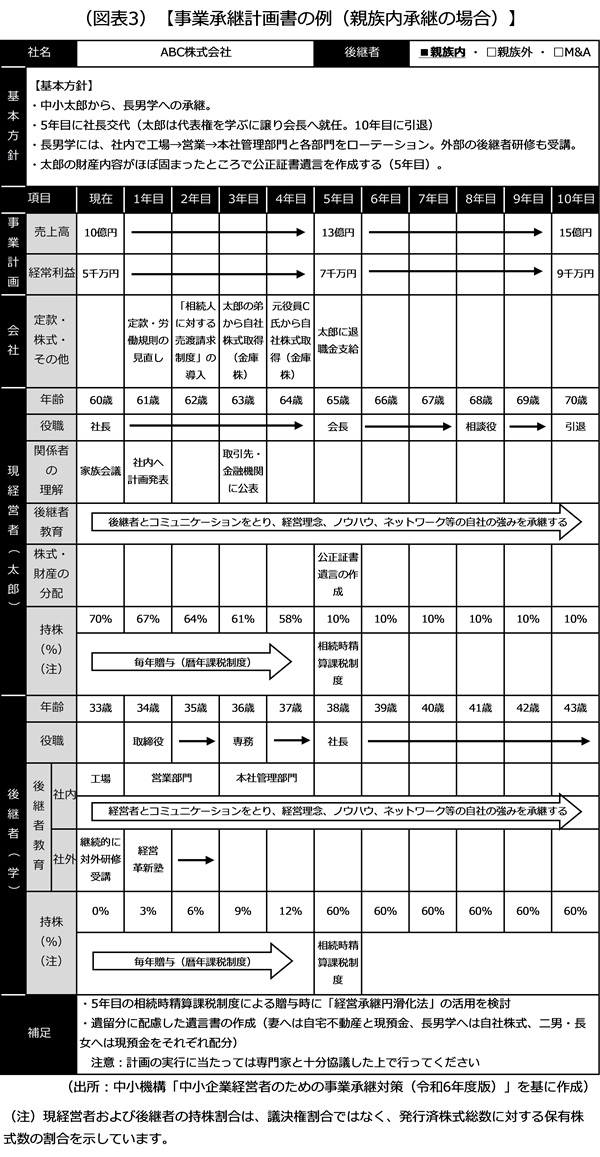

2 ガイドラインにある「事業承継計画書」の様式

記入例付きで、「事業承継計画書」の様式を紹介します。空欄の様式は、中小機構のウェブサイトからエクセル形式のファイルをダウンロードすることができます。

■中小機構「中小企業経営者のための事業承継対策」■

https://www.smrj.go.jp/tool/supporter/succession1/

これを基本として、不足している情報は各社の実情に応じて追加していきます。追加したほうがよい情報の例を次章で紹介します。

3 「事業承継計画書」に追加したほうがよい情報

1)経営ストーリー

経営者がどのような思いで、何を最も大事にして会社を経営してきたのかを言語化し、テキストにまとめたり、動画を撮ったりします。事業内容は事業承継を機に変わるかもしれませんが、経営に対する思いの根本は受け継がれなければならないからです。

事業承継に当たり、現経営者と後継者はこうした話を何度もすることになりますが、後に後継者が振り返れるようにしておきます。

2)社内の関係者

事業承継に関わる関係者をまとめます。例えば、2人兄弟で長男を後継者とする場合、次男をどのようなポジションにする予定なのかについても明記します。平等にしようと兄弟の持株比率を同じにするのは好ましくなく、長男を後継者にするのであれば、長男に集中させます。

また、古参社員についてもリスト化します。事業承継に賛成の者も反対の者もいるはずであり、事業承継後の体制を安定させる上で重要な情報となります。

3)社外の関係者

社内の関係者と同様に、社外の関係者もまとめます。取引先、顧客、顧問契約をしている士業(税理士など)、銀行の担当者などとなります。また、現経営者が参加している交流会などに後継者も参加させるつもりなら、その主要メンバーもリスト化しましょう。

4)自社の経営環境

現経営者が分析する経営環境をまとめます。具体的には、自社が成長する機会や強み、逆に成長を阻む脅威や弱み、業界自体のライフサイクルなどとなります。事業承継後は後継者の見立てでビジネスを進めることになりますが、後継者としても現経営者がどのように考えていたのかは知りたいはずです。

5)社内の有資格者、許認可

会社経営に必要な社内の有資格者や許認可の状況も整理しておきましょう。後継者が自社の強みを把握するきっかけになりますし、資格更新などの抜け漏れを防ぐためでもあります。

4 中期経営計画との整合性

事業承継計画書は作ったら終わりというわけではありません。事業承継計画書は中期経営計画の一部として遂行されるものなので、収益計画などと整合性が取れていなければなりません。そうでなければ、事業承継計画書の関係者も納得できないでしょう。

また、中期経営計画は実績に応じて見直すこともあります。そうした際は事業承継計画書も確認し、必要に応じてこちらも見直さなければなりません。仮に自社株の評価が変わるような大きな業績の変化があったとすれば、それによって「資産の承継」の方針が変わってくることもあるからです。

以上(2025年8月更新)

pj80111

画像:Mariko Mitsuda