1 退職時の手続きの見落としに備えよう

社員の退職時は、退職届の徴求や雇用保険の手続きなど、やるべきことがたくさんあり、実務の抜け漏れが生じがちです。そこで、この記事では正社員が自己都合退職したことを想定し、必要な手続きをリストにまとめつつ、重要なポイントを紹介します。なお、便宜上、健康保険の保険者は全国健康保険協会(協会けんぽ)とします。

手続きリストは、

- 退職前または退職当日

- 退職後

の2段階に分かれています。また、

各手続きをオンライン化できるかについても記載

していますので、書類のペーパーレス化を検討したい場合などにもご活用いただけます。ただし、手続きで必要となる添付書類については省略していますので、その点は各書類の提出先などにご確認ください。

なお、入社時の手続きについて知りたい場合、こちらのコンテンツをご確認ください。

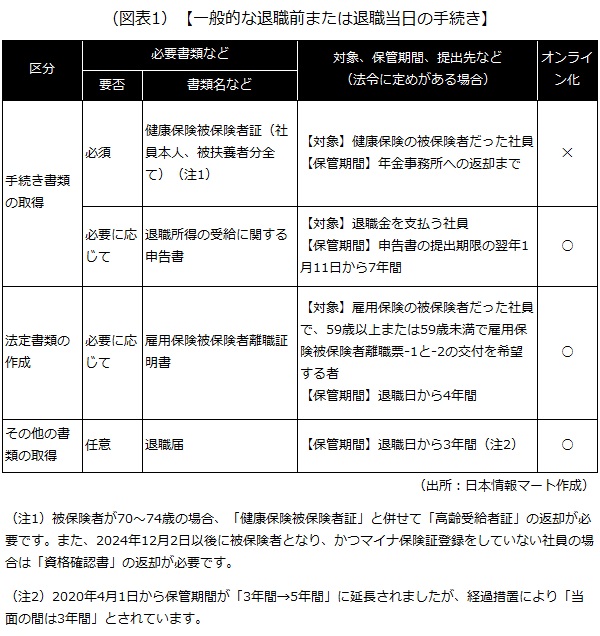

2 退職前または退職当日の手続き

一般的な退職前または退職当日の手続きは次の通りです。

1)手続き書類の取得:健康保険被保険者証、退職所得の受給に関する申告書

健康保険被保険者証を返却できない(紛失したなど)場合、「健康保険被保険者証回収不能届」を年金事務所に提出すれば返却が免除されます。ただし、健康保険被保険者証の返却も健康保険被保険者証回収不能届の提出も、手続きは訪庁または郵送でしか行えません。なお、

2024年12月2日以降は、マイナンバーカードが「マイナ保険証」として利用できるようになった関係で、新規の健康保険被保険者証が発行されなくなっていますが、2025年12月1日までに退職した既存社員の被保険者証については、引き続き返却手続きが必要

なので、注意してください。また、「高齢受給者証」の交付を受けている70~74歳の社員については高齢受給者証も併せて返却が必要です(健康保険被保険者証も高齢受給者証も、2025年12月2日以降は回収不要で、社員が自分で破棄してよい)。

なお、2024年12月2日以降に入社した社員については、マイナンバーカードを取得していない場合、またはマイナンバーカードを保有しているがマイナ保険証登録をしていない場合に限り、

保険証の代替となる「資格確認書」の交付

を受けられます。この交付を受けた社員が退職する場合、資格確認書の返却義務が生じますので、漏れが生じないようにきちんと状況を把握しておく必要があります。

退職所得の受給に関する申告書は、社員が正しい税額で、所得税の源泉徴収を受けるために必要な書類です。取得しない場合、退職金の支給額に対し、一律で20.42%が源泉徴収されます。こちらはPDFなど、オンラインでの取得が可能です。

2)法定書類の作成:雇用保険被保険者離職証明書

雇用保険被保険者離職証明書は3枚複写となっており、書面の名称は、

- 「雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)」(1枚目)

- 「雇用保険被保険者離職証明書(安定所提出用)」(2枚目)

- 「雇用保険被保険者離職票-2」(3枚目)

となっています。

雇用保険被保険者離職証明書(安定所提出用)と雇用保険被保険者離職票-2には、社員が離職理由に異議がないことなどを証明するための署名欄があります。社員本人の署名が原則ですが、帰郷その他やむを得ない理由により、社員本人の署名が困難な場合は、その理由を記載した上で会社の印を押印することが認められています。

なお、雇用保険被保険者離職証明書は、「電子政府の総合窓口(e-Gov)」上で作成し、電子申請で提出することもできます(事前に電子証明書の取得が必要)。その場合、「離職証明書の記載内容に関する確認書」という書類を作成して社員に署名なつ印をしてもらい、PDFで電子申請データに添付することで、離職理由に異議がないことなどを証明します。

■電子政府の総合窓口(e-Gov)■

3)その他の書類の取得:退職届

退職届の取得は任意ですが、後述する「雇用保険被保険者資格喪失届」を所轄ハローワークに提出する際、退職の事実を客観的に証明する書類が必要となるため、取得しておくのが無難です。労務管理上の観点からも、退職の意思、退職日、退職理由などを明らかにしておくことで、社員とトラブルになるリスクを減らす上で有効です。

オンラインで退職届を取得する場合、社員の直筆で署名なつ印のある退職届をPDFなどにして送ってもらいます。なお、「一身上の都合で退職します」と記載されたメールなどを退職届の代わりにするのは、本人が作成したものであると証明することが難しくなるので避けたほうがよいでしょう。

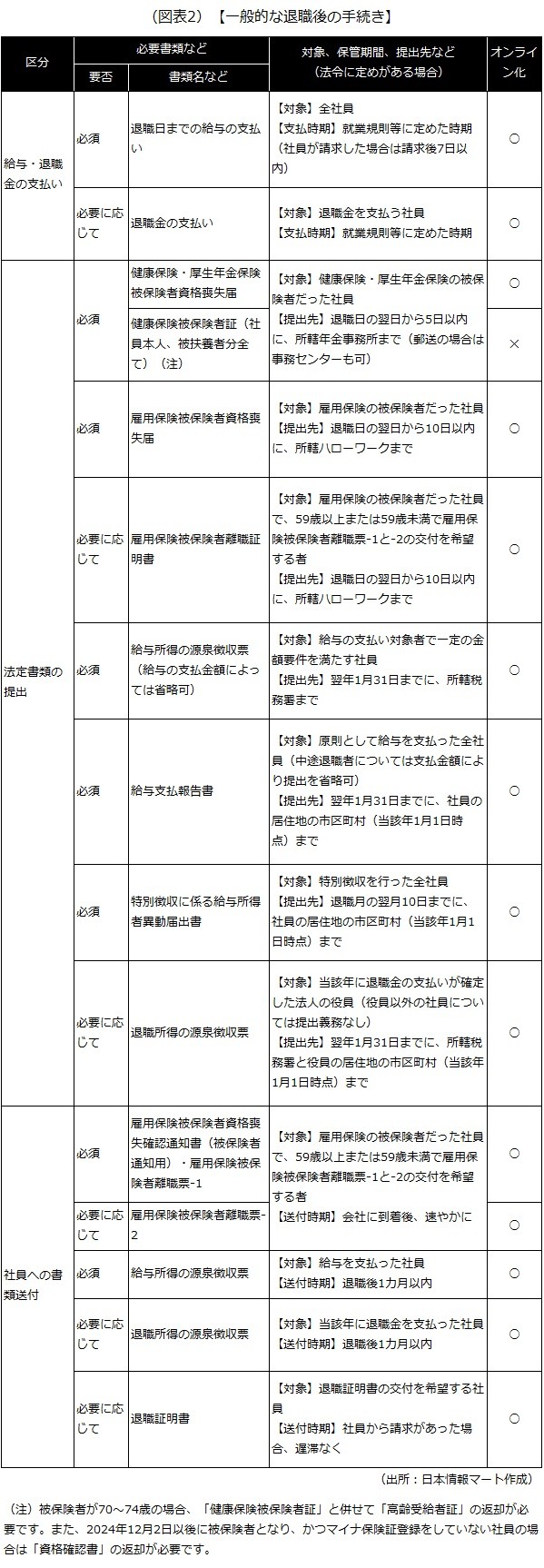

3 退職後の手続き

一般的な退職後の手続きは次の通りです。

1)給与・退職金の支払い

退職金に関する社員とのトラブルを防ぐため、退職金の支給の有無、支給する場合は支給額や支給時期などについて、退職時に本人に通知しておくとよいでしょう。なお、給与明細や退職金支給明細は、社員の同意があればPDFなどで交付できます。

2)法定書類の提出:社会労働保険関連

健康保険・厚生年金保険については、法定書類の提出後、資格喪失に関する通知が会社に送付されます。これは社内で保管します(退職日から2年間保管)。

雇用保険については、法定書類の提出後、次の書面が交付されます(1.と2.は一体の書面)。2.と4.は社員に交付し、1.と3.は社内で保管します(退職日から4年間保管)。

- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)

- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)・雇用保険被保険者離職票-1

- 雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)

- 雇用保険被保険者離職票-2

なお、法定書類の提出手続きは、社会労働保険関連は「電子政府の総合窓口(e-Gov)」から、税務関連は「地方税ポータルシステム(eLTAX)」から、電子申請で行えます(どちらも事前に電子証明書の取得が必要)。ただし、健康保険被保険者証(高齢受給者証、資格確認書)については、現物を年金事務所に訪庁または郵送で返却しなければなりません。

■電子政府の総合窓口(e-Gov)■

■地方税ポータルシステム(eLTAX)■

3)社員への書類送付:雇用保険被保険者離職票、退職証明書

2025年1月20日から、雇用保険被保険者離職票など雇用保険資格の喪失関係書類(本人控え分)を、マイナポータルで受け取れる行政システムがスタートしています。本人がマイナポータルからデータを直接取得できるので、会社からの送付作業のひと手間が減ります。ただし、サービスを利用するには、資格喪失の手続きを電子申請(e-Gov)で行うのに加え、「マイナンバーをハローワークに登録する」などの事前準備が必要になります。

■厚生労働省「被保険者の皆さまへ 2025年1月から、『離職票』をマイナポータルで受け取れるようになります!」■

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001353163.pdf

■マイナポータル「離職票をマイナポータルで受け取る」■

https://img.myna.go.jp/manual/03-04/0230.html

退職証明書は、退職後であっても社員から請求があった場合は、必ず交付しなければなりません。実務上は、退職前に要否を確認しておくとよいでしょう。なお、退職証明書は、社員の同意があればPDFなどで交付できます。

なお、会社の中には、あらかじめ退職証明書を作成して退職時に本人に交付しているところも多いです。退職後、本人が国民健康保険に加入する場合などに、市区町村から前職の退職証明の提示を求められるケースがあるからです。

以上(2025年4月更新)

(監修 人事労務すず木オフィス 特定社会保険労務士 鈴木快昌)

pj00613

画像:Andrey Popov-Adobe Stock