1 事業承継に社長の役員退職金を活用する3つのメリット

社長に役員退職金を支給すると、事業承継で次の3つのメリットがあります。

- 社長:有利な所得税率が適用される

- 会社:役員退職金を損金算入できる

- 株価:株価が下がり、株式承継の絶好機となる

1)社長:有利な所得税率が適用される

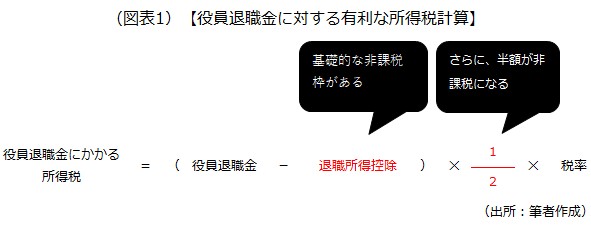

社長は有利な所得税率で役員退職金を受領できます。なぜなら、

- 取締役の在任年数に応じて退職所得控除が受けられる

- 役員退職金から退職所得控除を差し引いた金額の2分の1を課税対象とした上で所得税・住民税が計算される

からです。

役員退職金は、通常の役員報酬に比べて半額以下の税負担で済みます。実際、億単位の役員退職金でも所得税は20%程度というケース(所得税の最高税率は55%)が少なくありません。

2)会社:役員退職金を損金算入できる

役員退職金は損金算入できるので、支給した会社は法人税相当額(34%程度)のメリットを受けられます。そのため、

社長の役員退職金は、支給できる範囲いっぱいに支給した方が有利

です。ただし、役員退職金の全額が無条件で損金に算入できるわけではありません。税務調査などで役員退職金が高額過ぎると判断されてしまうと、高額とされた部分(適正額を超える部分の金額)は損金算入できません。

そこで、多くの会社は「功績倍率法」を採用しています。功績倍率法とは、

役員退職金を「退任時月額報酬×在任年数×功績倍率」によって算出し、それを税務上の上限とみなす方法

です。功績倍率によって金額が大きく変わりますが、この点については、

代表取締役の功績倍率は「3倍」が一般的で、これを超えると過大となる恐れがある

ことを覚えておいてください。

3)株価:株価が下がり、株式承継の絶好機となる

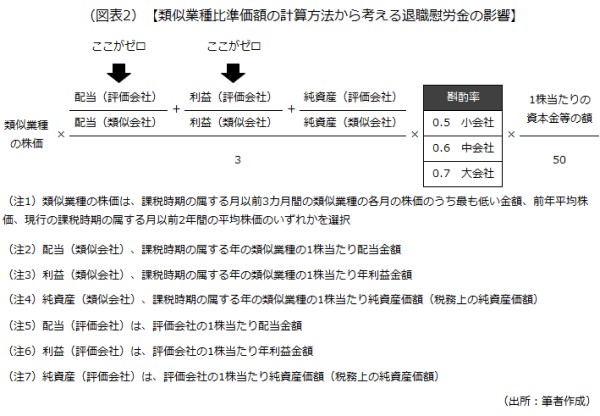

社長の役員退職金には株価を押し下げる効果もあります。中小企業の株価算定に使われる主な評価方法である類似業種比準方式で考えてみます。なお、ここでいう中小企業は財産評価基本通達に基づく会社の区分で、

- 大会社(従業員数70人超などの要件を満たした会社)

- 中会社(従業員数5~35人超などの要件を満たした会社)

- 小会社(従業員数5人以下などの要件を満たした会社)

の規模である非上場企業を指しています。

役員退職金の支給によって、その事業年度の課税所得と、株価を算定する一株当たりの利益金額をゼロにできる可能性があります。また、事業承継を控えて配当金の支払を抑制している会社も多いですが、その場合、1株当たりの利益金額と配当金額がいずれもゼロとなります。

2 役員退職金を支給するための手続きと留意点

1)支払原資の確保

先立つものとして、通常の運転資金とは別に役員退職金の原資を確保しなければなりません。小規模企業共済などの積立制度を利用するとよいでしょう。

2)「退任の事実」をつくる

税務メリットがある役員退職金の支給は税務調査でも注目されます。税務署に指摘されないように、社長が退任しているという実態が存在する必要があります。具体的には、形式的に登記上の役員から外れているというだけでなく、実際においても出勤や部下への業務指示などが制限され、現実に事業から離れていなければなりません。

こうした「退任の事実」が認められない場合、役員退職金は「賞与」となります。金額によっては、社長に最高税率の所得税が課税されます。また「賞与」は損金不算入なので、会社も法人税の追徴課税(追加の納税や延滞税・重加算税などの罰金税)を受けます。

3)取締役会と株主総会の決議

社長の退任が決まったら、取締役会が社長の役員退職金の支給を議案とする株主総会の招集を決定します。

次に、株主総会において社長に対する役員退職金支給議案が承認可決される必要があります。株主総会の決議では、役員退職金の具体的金額を決議してもよいですし、役員退職金規程に従って支給することとし、具体的な手続きは取締役会に委任する旨を決議してもよいです。

取締役会や株主総会の議事録に、社長の功労(在任中の売上や利益の推移など)を記載することも考えられます。社長の役員退職金は高額になることが多いですが、在任中の功労が具体的に記載されていれば、税務調査でも指摘されにくくなります。

なお、株主総会を開催していない中小企業も多いですが、役員退職金の支給のような重要な手続きでは必ず株主総会を開催しましょう。株主総会を開催していなかったために、役員退職金の支給が否認された事例もあります。

3)取締役会と株主総会の決議

社長の退任が決まったら、取締役会が社長の役員退職金の支給を議案とする株主総会の招集を決定します。

次に、株主総会において社長に対する役員退職金支給議案が承認可決される必要があります。株主総会の決議では、役員退職金の具体的金額を決議してもよいですし、役員退職金規程に従って支給することとし、具体的な手続きは取締役会に委任する旨を決議してもよいです。

取締役会や株主総会の議事録に、社長の功労(在任中の売上や利益の推移など)を記載することも考えられます。社長の役員退職金は高額になることが多いですが、在任中の功労が具体的に記載されていれば、税務調査でも指摘されにくくなります。

なお、株主総会を開催していない中小企業も多いですが、役員退職金の支給のような重要な手続きでは必ず株主総会を開催しましょう。株主総会を開催していなかったために、役員退職金の支給が否認された事例もあります。

4)役員退職金の支給の実施

株主総会の決議に基づき、後任の代表取締役が退任した社長に役員退職金を支給します。役員退職金は所得税および住民税の源泉徴収が義務付けられているので、源泉徴収税を控除した金額を振り込みます。なお、源泉徴収税は、支給月の翌月10日までに納付しなければなりません。

3 退任のタイミングを慎重に決める

事業承継では、

社長が退任するタイミングをいつにするか

が難しい問題となります。社長の役員退職金を支給するには「退任の事実」が必要ですが、実際に社長が事業から離れることは容易ではなく、その決断が遅れがちです。

社長が安心して退任して、役員退職金が受領できるようにするために、種類株式などを使って、株主として支配権を社長に残す仕組みなどを取り入れることがあります。これにより、会社の経営は後任の代表取締役に委ねつつも、会社にとっての重要な事項の決定においては社長が株主として影響力を保持できるため、円滑な事業承継を進める上で有効な手段になりえます。

以上(2025年8月更新)

(監修 リアークト法律事務所 弁護士 松下翔)

pj30200

画像:Mariko Mitsuda