1 質問:製造原価よりも安い注文はお断りするべきか?

自社の商品(自社工場で製造)が百貨店バイヤーの目に留まり、新規で10万個の注文がありました! 現在、その商品は取引先20社に提供していて、すべて販売単価は700円、製造原価は550円です。

ところが、百貨店の条件は厳しく、

販売単価を500円に値下げしてほしい

と値引きを要請してきました。自社工場の生産能力には余力があって10万個の追加製造は引き受けられそうですが、販売単価が安い。

さて、ここで問題です。単純に、

原価割れで、赤字だ!

と考えるのは正しいのでしょうか。こうしたシーンに直面することはよくあるので、判断の基準をご紹介します。

2 「限界利益」という感覚を持つ

前述した百貨店の案件は、数字だけ見ると原価割れです。しかし、原価の内訳を確認すると評価が変わるかもしれません。仮に、その商品の原価は次の通りとしましょう(話を単純化するため、ここでは、材料費と人件費以外を考慮しないものとします)。

- 変動費:450円。販売個数に応じて増える材料費など

- 固定費:100円。販売個数に関係なく生じる人件費など

例えば、すでに別で生産している売上で固定費が賄われている状態にあり、現在の生産能力で10万個の増産に耐えられるなら(固定費が増えないなら)、商品を1個販売するごとに増える原価は材料費の450円だけです。つまり、百貨店提示の販売単価でも、1個販売するごとに50円(500円-450円)もうかります。これを管理会計の分野では「限界利益」と呼びます。

限界利益=売上高-変動費

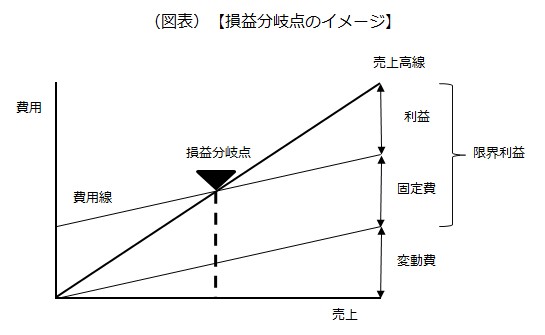

この限界利益で固定費を賄うことができれば収支トントンであり、これを「損益分岐点」と呼びます。

3 「損益分岐点」をマスターする

改めて整理すると、

商品の売上高から変動費を引いたものが限界利益で、この限界利益が固定費を上回れば利益が出る

ということです。そして、限界利益と固定費がイコールになるポイントが損益分岐点です。図で確認すると分かりやすいでしょう。

固定費を限界利益率(売上高に占める限界利益の割合)で割れば、損益分岐点になる売上高が分かります。

損益分岐点売上高=固定費÷(1-(変動費÷売上高))

これにより、「この商品が、どのくらいもうけを出しているか」が分かるので、百貨店の注文を受けるか否かについて根拠を持って決められるようになります。念のため補足をすると、販売価格が同じであれば、限界利益率の高いほうが利益を出しやすくなります。

4 練習問題

(問題1)

販売単価が1000円(変動費400円、固定費400円)の商品を、合計で5000個販売しました。この場合の限界利益はいくらですか? また、限界利益率はどのくらいですか?

(問題1の回答)

販売単価の1000円から変動費400円を引くと、1個当たりの限界利益は600円です。その商品を合計で5000個販売しており、商品全体の限界利益は600円×5000個で、300万円となります。また、限界利益率は売上高に占める限界利益の割合なので、60%となります。

問題1の答え:300万円、60%

(問題2)

販売単価が1000円、製造単価が800円の商品があります。製造を外注した場合、外注単価は570円です。この商品を外注するか否かを検討する際に、どのような情報が必要ですか? また、どのような条件の場合に外注しようと思いますか? なお、外注費は全て変動費として取り扱います。

(問題2の回答)

自社の製造単価が800円、外注単価(変動費)が570円の場合、一見、外注すれば230円のコストが削減できると思えます。しかし、自社の固定費が高く、外注すると製造単価が800円を超える恐れがあります。となると、単純にいえば自社の変動費が570円超ならば外注を検討することができます。

問題2の答え:必要な情報は変動費と固定費

以上(2025年6月更新)

(監修 KOSOパートナーズ合同会社 代表社員CEO 公認会計士 朝倉厳太郎)

pj00276

画像:pixabay