1 懲戒処分を受け入れたはずの社員がユニオンに……

A社の社長は、社員のBさんのことで悩んでいます。Bさんは、A社の商品の納品担当なのですが、先日、ある取引先から「依頼したものと違う商品が納品された」とクレームが入ったのです。正しい商品を納品し直し、その場は収まりましたが、Bさんはこれまでに何度も同じような納品ミスを繰り返しています。見かねた社長は、ある日、Bさんを呼び出しました。

「Bさん、度重なるクレーム対応や再納品の手配で、会社に損害が出ている。これまでは大目に見てきたが、もう見過ごせない。懲戒処分として、減給にさせてもらうよ」

Bさんは、その場では社長に謝罪し、懲戒処分を受け入れました。しかし、数日後、A社に1本の電話が……。電話の主は、Bさんから相談を受けた外部のユニオン(合同労働組合)の担当者で、「今回のBさんの納品ミスに対して、減給という懲戒処分は重すぎる」と、処分の撤回を求めてきたのです。社長は釈然としません。

「Bさんが反省し、変わってくれると信じて我慢してきたのに、いざ懲戒処分にしたら『処分が重すぎる』って、どういうことだ? 納得いかない……裏切られた気分だ」

2 まずは軽い懲戒処分から、改善が見られなければ重い処分へ

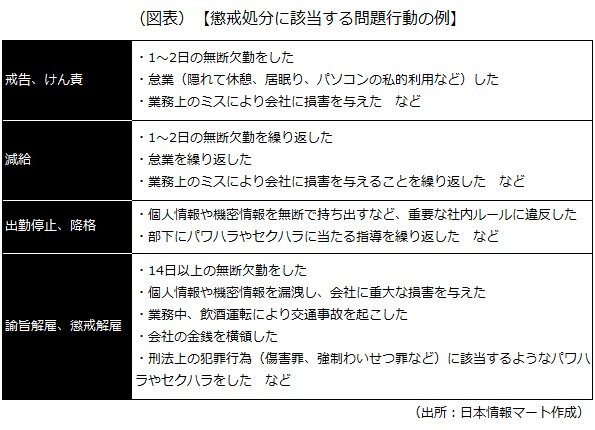

懲戒処分とは、問題行動を起こした社員に対して会社が行う制裁のことで、一般的には次の7種類に分けられます。1.が最も軽く、7.が最も重い懲戒処分です。

- 戒告:厳重注意を言い渡す

- けん責:始末書を提出させ、将来を戒める

- 減給:一定期間、賃金額を下げる

- 出勤停止:数日間、出勤することを禁じ、その間は無給とする

- 降格:役職の罷免・引き下げ、または資格等級の引き下げを行う

- 諭旨解雇:退職届の提出を勧告した上で、退職届の提出がなければ解雇とする

- 懲戒解雇:即時に解雇する

就業規則に「懲戒事由」の定めがあり、社員がその懲戒事由に該当した場合、会社は就業規則にのっとって、社員に懲戒処分を課します。冒頭の事例の場合、A社の就業規則に、

「故意または過失により会社に損害を与えたとき」などの懲戒事由の定め

があれば、「理論上」はBさんに懲戒処分を課すことが可能です。

ただ、難しいのは、労働契約法の中に、

社員の問題行動の内容に照らして、重すぎる懲戒処分は無効になる

というルールがあることです。例えば、「1日無断欠勤した社員を、懲戒解雇する」というのは、明らかに重すぎる懲戒処分で、認められません。

「どの程度の懲戒処分が妥当か」は裁判などで個別の事案ごとに判断されるので、一概には言えませんが、おおまかに目安を示すなら次のようなイメージになります。

「出勤停止、降格」や「諭旨解雇、懲戒解雇」といった懲戒処分は、基本的には犯罪行為やハラスメント、会社に重大な損害を与える情報漏洩などに対して適用されます。従って、これらに該当しない業務上のミスなどについては、

まずは「戒告、けん責」などの軽い懲戒処分を実施し、処分の後も社員に改善が見られなければ、「減給」などの重い処分に切り替えていく

というのが、基本的な考え方になります。

また、実際に懲戒処分を検討する際は、次のような要素を考慮する必要があります。

- なぜ、問題行動が発生したのか

- 業務にどのような影響があったか(会社に与えた損害の程度、他の社員への影響など)

- 社員の勤務歴、過去の処分歴、反省の様子はどうか

- 会社側に落ち度はなかったか など

冒頭の事例の場合、Bさんは度重なる納品ミスによりA社に損害を与えていますが、過去の納品ミスについて会社が戒告やけん責を行っていなければ、裁判などで減給が「有効」と認められるハードルは高くなります。

また、会社に与えた損害が少額で減給が妥当といえない場合や、「Bさんの業務量が他の社員よりも明らかに多く、その業務をこなすためのフォローを受けられていない」「適切な業務命令がなされていない」など、会社側にも落ち度がある場合、懲戒処分が認められない可能性があります。

この他、懲戒処分自体は妥当であっても、「Bさんに弁明の機会を与えていない」など、手続きに問題がある場合、懲戒処分が無効になることがあるので注意が必要です。

3 減給の場合、控除金額にも注意!

減給の場合、懲戒処分が認められるかという問題の他に、控除金額(賃金額の下げ幅)にも注意しなければなりません。労働基準法の中に、懲戒処分として減給を行う場合、

1回の控除金額が「平均賃金(過去3カ月間の賃金総額を暦日数で除した金額)の1日分の50%以下」、総額が「1回の賃金支払総額の10%以下」になるようにしなければならない

というルールがあるからです。

例えば、月給制(毎月1日から月末までを賃金の支払対象期間とする)の場合、1日から月末までの間に

- 社員の問題行動が1回しか発生していないなら、「平均賃金の1日分の50%以下」

- 社員の問題行動が複数回発生しているなら、「1回の賃金支払総額の10%以下」

が、1回の賃金支払いで控除できる額の上限になります。1.の場合、仮に社員の平均賃金が1日1万円(月給30万円のイメージ)だとしたら、5000円までしか控除できません。また、1回の問題行動に対しては1回の減給しか認められないので、例えば、

4月分の賃金について減給を行っても、5月分の賃金からは元に戻さなければならない

という問題が出てきます。経営者によっては、「社員に反省を促すための減給なのに、その程度しか認められないの?」と不満に思うかもしれません。

こうした場合、懲戒処分以外の方法で減給を行うという手もあります。例えば、

- 懲戒処分としてではなく、能力適性の問題から降格を行い、結果として賃金が下がる

- 人事考課に基づいて、基本給のうち、能力評価に基づく部分の金額だけを下げる

といったケースは、懲戒処分としての減給には当たらないので、前述した控除金額のルールが適用されません。ただし、就業規則(賃金規程など)の範囲を逸脱して減給を行うと、人事権の濫用とみなされることがあるので、その点は注意が必要です。

懲戒処分は、いつの時代も難しい問題です。経営者はかなり温情をかけているつもりでも、社員のほうは「懲戒処分を受けた」という意識ばかりが先行してしまい、その労使の擦れ違いがトラブルに発展することがあります。万が一トラブルになった場合に備え、法令のルールを正しく押さえておくことは大切です。

以上(2024年12月更新)

(監修 三浦法律事務所 弁護士 磯田翔)

pj00644

画像:metamorworks-shutterstock