1 2026年1月から、下請取引での約束手形(紙)の使用は不可!

約束手形とは、

手形の「振出人」が、約束の期日までに定められた金額を支払うことを「受取人」に約束する有価証券

です。手形自体は江戸時代から続く決済手段で、卸売業などでも利用が多くなっています。

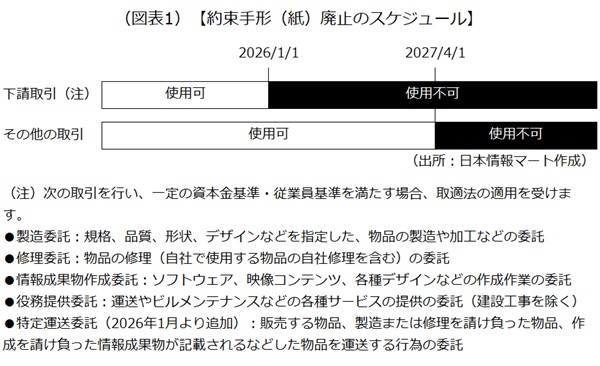

ただ、この約束手形について、2027年3月末をめどに紙を廃止し、全て電子化する方針が示されています(注)。「ペーパーレス化」が社会的に進む中で、紙の手形や小切手もデジタル化して、作業負担の軽減や効率化を図ることが求められるようになったためです。

(注)内閣官房「成長戦略実行計画(2021年6月18日)」において「5年後の約束手形の利用の廃止に向けた取組を促進する」旨が、全銀協(全国銀行協会)ウェブサイトにおいて「政府方針をもとに、2027年3月末までに紙の手形・小切手の交換が廃止となる」旨が明記されています。

さらに廃止に先んじて、2026年1月からは下請法改め取適法(中小受託取引適正化法)により、

下請取引において、代金の支払い手段として手形(紙の手形)を用いることが全面禁止

されるため、各社における支払い業務の見直しは急務となっています。

以降で次の内容を紹介するので、支払い業務の見直しの参考にしてください。

- 約束手形の廃止で事務負担や資金繰りはどうなるのか?

- 約束手形に代わる決済手段は何か?

- 約束手形を廃止するためには?

また、2026年1月施行の取適法の内容については、次のコンテンツをご確認ください。

2 約束手形の廃止で事務負担や資金繰りはどうなるのか

約束手形を廃止すると、振出側・受取側ともに事務負担やコストが減る一方、資金繰りでは振出側にはマイナスの、受取側にはプラスの影響が出ます。

1)振出側の影響

1.事務作業などの負担やコストが減る

手形帳や印紙の購入コストがなくなります。また、手形の作成や発送事務などの実務負担がなくなります。

2.支払期日の短縮で資金繰りが悪化?

2024年11月以降、約束手形の支払期日は「交付日から60日以内」と決められていますが、約束手形を廃止した場合、それよりも短い期日での支払いを求められる可能性があります。例えば、少し古いデータになりますが、2020年度の中小企業庁の調査によると、銀行振込の平均支払期日は約50日とされています(中小企業庁「約束手形をはじめとする支払条件の改善に向けた検討会報告書(2021年3月)」)。

支払期日が短くなるということは、資金繰りに影響が出やすくなるということです。ですから、手元資金を確保する計画をしっかり立てておく必要があります。

2)受取側の影響

1.事務作業の負担やコスト、紛失・盗難リスクが減る

振出側から受け取った約束手形は、受取側が支払期日まで管理する必要があります。その管理や支払期日になってから行う取立などの事務負担、取立手数料や領収書の印紙代などのコストが低減されます。また、約束手形を管理している間の紛失や盗難のリスクもなくなります。

2.支払期日の短縮で資金繰りが改善する

支払期日が短縮されれば、資金繰りが改善されます。また、支払期日前に割り引いて手形を買い取ってもらう「手形割引」や、手数料を支払うことで、期日前に債権を買い取ってもらうなどの「ファクタリング」を利用せずに済みます。

3 約束手形に代わる決済手段は何か

約束手形に代わる決済手段として代表的なものは、銀行決済(インターネットバンキング)、電子記録債権、クレジットカードなどです。

1)銀行決済(インターネットバンキング)

インターネットバンキングは、銀行決済をインターネットで行うものです。パソコンやスマートフォンを使い、銀行窓口やATMに行かなくても振込手続きが行えます。法人口座を開設すれば、複数の振込先に一括で振込手続きができるので、事務負担を軽減できます。また、振込手数料が発生する場合もありますが、同一金融機関内での振込であれば無料、もしくは低コストで済むケースもあります。

代表的な支払期日は「月末締め翌月末払い」で、締め日から30日前後の入金となります。

2)電子記録債権(でんさい)

電子記録債権は、例えば、手形の作成・保管などのコストの低減や売掛債権の二重譲渡リスクなどの回避を可能とする新たな金銭債権で、電子債権記録機関で記録(振出)、譲渡(支払)ができます。

国内最大規模の電子債権記録機関が、でんさいネット(全銀電子債権ネットワーク)で、都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合、JAなど国内490の金融機関が参加しています(2025年10月23日時点)。でんさいネットが取り扱う電子記録債権を「でんさい」といいます。

でんさいは、取引金融機関のインターネットバンキングなどを通じて、でんさいネットに「発生記録請求」を行うことで振出となり、支払期日になると受取側の決済口座に振り込まれます。

ただし、振出・受取の双方がでんさいネットを利用している必要があります。支払期日は、発生日(銀行営業日)から起算して3〜7銀行営業日を経過した日以降、最長で10年後までです。

なお、前述した取適法により、2026年1月からは

電子記録債権や一括請求方式(ファクタリング等)についても、支払い期日までに、代金に相当する金銭(手数料等を含む満額)を得ることが困難なものは使用禁止

となりますので、注意が必要です。

3)クレジットカード

多数の取引先に対して、少額のサービスや商品を提供する会社にとって便利です。代金はクレジット会社が立て替え、後から支払請求が来る決済手段です。クレジット会社によって引き落としや入金の時期が異なります。

4 約束手形を廃止するためには

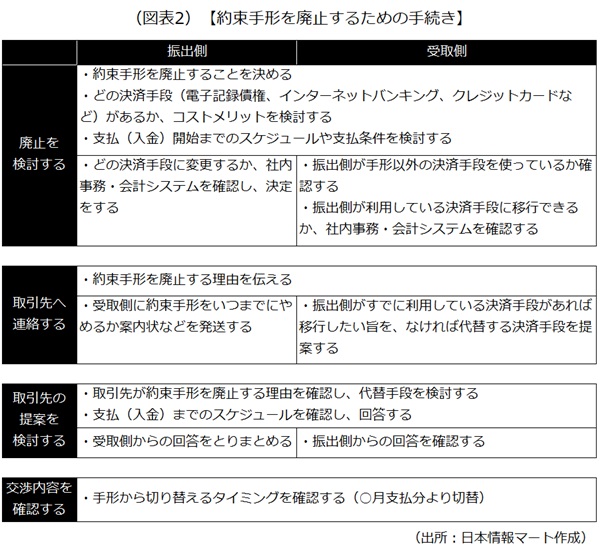

1)約束手形を廃止するための手続き

振出側・受取側で手形決済のメリット・デメリットが異なるため、双方での調整が必要です。双方がやるべきことの流れを紹介します。

2)約束手形の廃止が進まない場合は、公正取引などに相談を

約束手形は業界の取引慣行として長年利用されてきたため、「やめにくい事情」があります。万が一、振出側が難色を示したら、いったん引き下がり、公正取引委員会「相談・申告等の窓口」や、中小企業庁「下請かけこみ寺」などに相談するのも一策です。

公正取引委員会「相談・申告等窓口」

https://www.jftc.go.jp/shitauke/madoguti.html

中小企業庁「下請かけこみ寺」

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kakekomi.html

以上(2025年11月更新)

(監修 弁護士 田島直明)

pj35120

画像:BBuilder-Adobe Stock