1 交渉はセオリー通りに進まない

交渉にはさまざまなセオリーがありますが、実際のビジネスでは、全く理屈が通じない強引な交渉相手と対峙するケースがよくあります。一方的で強引な交渉はセオリーと反するはずなのに、なぜ、このようなことをするのでしょうか。

交渉に対する知識や経験の違いもありますが、それ以上に、

その交渉に対する価値基準や、交渉依存度が違う

ことに起因しています。こちらがプラスサム型の交渉(Win-Winになる交渉)を目指しても、相手が「値上げなんてけしからん!」と、ゼロサム型の交渉(Win-Loseになる交渉)を展開してくると、全く話がかみ合いません。加えて相手が強引だと、いいようにやられてしまうことがあります。

このようなとき、どうしたらよいのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

2 「ハード型」と「ソフト型」の交渉スタイル

1)ハード型とソフト型とが対峙したらどうなる?

交渉にはハード型とソフト型とがあります。文字通りの交渉スタイルで、

- ハード型:自分の条件に固執して敵対的に接し、自分の勝利のために相手に譲歩を迫る

- ソフト型:状況に応じて自身の条件を見直して友好的に接し、双方の利益を目指す

といった具合です。ハード型とソフト型とが対峙した場合、ソフト型はハード型の攻撃を受け続けて圧力に屈してしまうか、交渉そのものが決裂しまうことが多いです。ハード型の交渉担当者は、ただ自分の条件を実現したいだけなので、交渉の局面も作れません。

次の文章を読んでください。

1つのオレンジを取り合っている姉妹がいます。姉も妹も、「自分がオレンジを丸ごともらう!」と言って一歩も譲りません。姉妹がけんかせずにオレンジを分け合うには、どうしたらよいでしょうか?

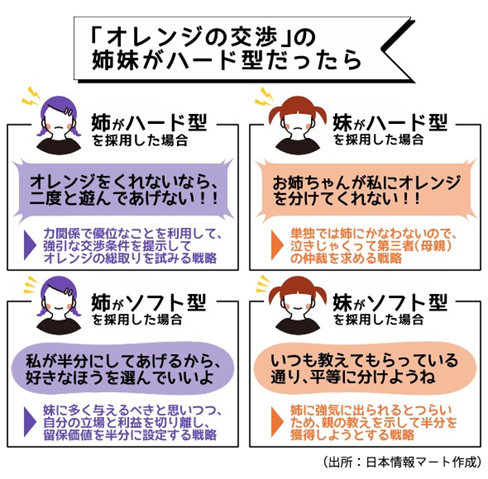

これは「オレンジの交渉」と呼ばれる有名なケースですが、仮にこの姉妹がハード型とソフト型の交渉を行ったらどのようになるでしょうか。一例を示すと、次のようになります。

妹のハード型は強烈で、これをやられると姉としては譲歩せざるを得ません。言い争っている最中に母親を呼ばれたら、「お姉ちゃんなのだから我慢しなさい!」と一蹴されるか、「けんかするならおやつはなし!」と、オレンジを取り上げられてしまうことが明らかだからです。

2)ハード型への対策

リアルのビジネスで、相手がハード型の交渉を展開してくることは珍しくありません。実際は、言動は穏やかでも、取引関係の優位性を押し出すなどして、一向に条件を変えない「隠れハード型」が多いでしょう。相手がハード型の交渉を展開できるのは、例えば、

- 自社:相手は大切なクライアントであり、何とか良い結果を導きたい

- 相手:相手は単なる業者であり、交渉が決裂しても他に依頼すればよい

といった具合に、根本的な違いがあるからです。こうなってしまうと対策は難しいですが、方法としては、

- 双方の上司の同席を求めて、交渉当事者をけん制する

- 力のある第三者に仲裁を依頼する

- 客観的な基準を提示して交渉の論点を広げる

- アンオフィシャルな場も利用して、相手とコミュニケーションを取る

- 交渉を長引かせて、相手の交渉担当者の態度が変わるのを待つ

などがあります。いずれにしても、

交渉依存度が低く、しかもハード型で臨んできそうな相手とは交渉しない

というのが正解かもしれません。

3 なぜ、ソフト型が存在するのか

ここまで読んで「そのような状況ならばハード型で交渉すればよい」と思った人もいるでしょう。しかし実際は、ソフト型の交渉を展開する人も数多くいます。理由としては、

- 交渉で勝ち過ぎると(自分の条件を通し過ぎると)、後に悪影響が出る

- 交渉に至る前から良好な関係が築かれている

が挙げられます。

1)勝ち過ぎると恨まれる?

企業間取引は継続が前提です。いかに交渉とはいえ、取引相手を完膚なきまでにたたきのめしてしまったら、やられた側は嫌な気分になり、その後の関係に支障が出ます。もちろん「コレはコレ、アレはアレ」と区別するのが大人ですが、人の感情はそう簡単ではないのです。

そして、やられた側は、そのことを同業他社などに話すでしょう。「こちらは誠意を見せたのに、全く聞いてもらえず、高圧的に打ち切られた」といった具合にですが、こうした話は尾ひれが付いて広まります。ハード型とは、ある意味で相手にけんかを売るようなものですが、

交渉が終わってもけんかは終わらない

ということです。

ですから、賢い交渉担当者がハード型の交渉を展開することは少なく、むしろ相手に花を持たせながら、こちらの条件を上手に通していきます。これはつまり、

- 相手にとって悪くなく、自分にとって願ってもないほどの交渉結果を引き出す(*)

- 交渉では、相手に「勝った」気分になってもらうことが大切だ(**)

ということを実践しているというわけです。

2)日ごろの関係性は交渉を超える?

長年の取引があって相手のことをよく知っており、互いに成果を上げてきているような場合、

交渉以前の問題で、相手のために何とかしてあげたい

という気持ちが働くものです。これは、

交渉が始まる前から、良い結果が出ることがほぼ決まっているケース

です。もちろん、ビジネスですから、相手に値上げを受け入れてもらったら、次にこちらが何かを返さなければなりませんが、ここで分かるのは、

日ごろの関係づくりが自社のピンチを救う

ということです。効率化ばかりを考えていると、コミュニケーションの手数を減らすことを目指したくなりますが、一定の「ムダ」は必要ということです。

【参考文献】

(*)「ハーバード×MIT流 世界最強の交渉術―信頼関係を壊さずに最大の成果を得る6原則」(ローレンス・サスキンド(著)、 有賀裕子(翻訳)、ダイヤモンド社、2015年1月)

(**)「負けない交渉術―アメリカで百戦錬磨の日本人弁護士が教える」(大橋弘昌(著) 、ダイヤモンド社、2007年1月)

以上(2025年2月更新)

pj80173

画像:Mariko Mitsuda