目次

1 検挙数増加! 自転車の走行ルールをもう一度確認しよう

自転車交通違反における「信号無視」「一時不停止」「右側通行(逆走)」など、これまでは警告で済んでいたような違反でも、検挙されるケースが増えてきました。

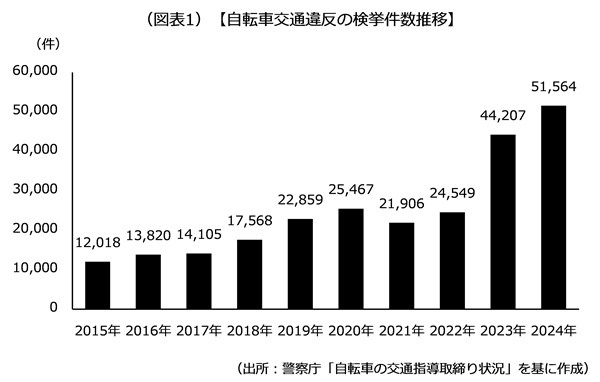

図表1の通り、2024年の検挙数は5万1564件、コロナ禍が明けきらずに外出自粛ムードが濃かった2年前の2022年に比べて、検挙件数が2倍以上にまで跳ね上がっています。

自転車の交通違反があった場合、現行の制度では

刑事罰の対象となる交通切符(いわゆる「赤切符」)が交付

されます。軽微な違反の場合、指導警告だけで済むこともありますが、指導警告に従わなかったり、内容が悪質・危険だったりすると、赤切符が交付され、警察の事情聴取を経た上で、違反行為に応じた刑事罰が科せられます。また、3年以内に2回以上検挙が重なると自転車運転者講習の受講を命じられ、受講命令を無視すると5万円以下の罰金に処されます。

社員が自転車の「赤切符」の対象になったとしたら、

出頭や運転者講習に時間を取られ、業務に支障を来す恐れ

があります。「自転車だから大丈夫」と油断せずに、十分な注意をすることが必要です。違反となる行為や交通ルールを社員に周知しておくのも一手でしょう。

この記事では、主に「赤切符」の対象となる違反行為と、刑事罰の対象となった場合にどうなるかについて紹介します。特に、通勤や業務で自転車に乗る社員がいる場合、この機会に改めて自転車の走行ルールを確認するようにしましょう。

なお、2026年4月からは、

自転車の交通違反についても、自動車と同じく「青切符」による取り締まりが行われる

ことになります。現行の赤切符の運用にも変更がありますので、こちらは第3章で紹介します。

2 「赤切符」の対象となる違反例を紹介

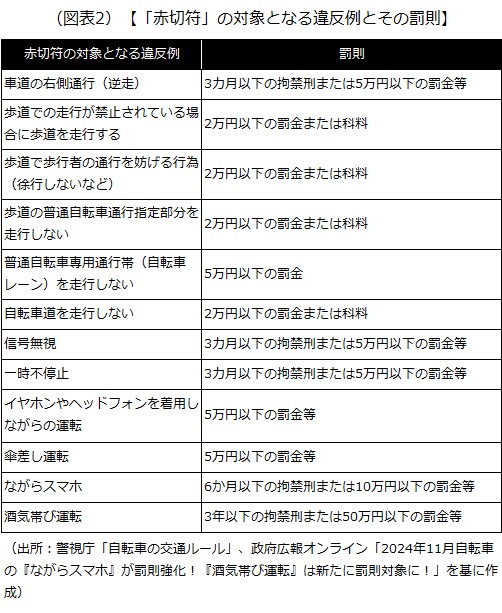

「赤切符」の対象となる違反例は、次の通りです。以降で、それぞれの違反例について詳しく解説していきます。

1)右側通行(逆走)

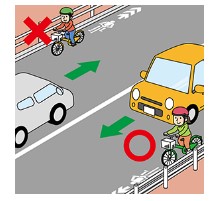

まず、自転車は、

道路交通法で「軽車両」に位置付けられています。

歩道と車道の区別のある道路では、原則として車道の左側を通行する必要があります。これに違反した場合、3カ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金に処されます。

2)歩道の走行ルール違反

「歩道」は、分かりやすく言うと

道路の端を(ガードレールなどで)区画した道

のことです。自転車が歩道を走行できるのは、次の場合に限られます。

- 道路標識や道路標示で、自転車の通行が許可されている場合

- 13歳未満の人、70歳以上の人、身体が不自由な人が運転している場合

- 車道や交通の状況を見て、車道を通行するのが危険だと判断される場合

加えて、「歩道」の車道側に「普通自転車通行指定部分(自転車が通れるよう指定された歩道の一部)」が設けられている場合、自転車は普通自転車通行指定部分を走行しなければなりません。ただし、普通自転車通行指定部分であっても歩行者が優先です。歩行者がいる場合は徐行し、通行を妨げるような場合は一時停止する必要があります。

これらに違反した場合、

2万円以下の罰金または科料(軽微な違反に科される小額の金銭的ペナルティ)

に処されます。

3)「普通自転車走行通行帯(自転車レーン)」を走行しない場合

車道の左端に、以下のような標識と共に「普通自転車走行通行帯(自転車レーン)」が設置されている場合があります。

「普通自転車走行通行帯(自転車レーン)」が設置されているのにもかかわらずここを走行しなかった場合、

5万円以下の罰金

に処されます。

4)自転車道を走行しなかった場合

自転車道とは、縁石や柵その他これに類する工作物によって区画された、自転車専用の車道部分のことをいいます。通行する道路に自転車道が設置されている場合は、そちらを走行する必要があります。

自転車道があるのにもかかわらず自転車道を走行しなかった場合、

2万円以下の罰金または科料

に処されます。なお、前述した「普通自転車専用通行帯」(自転車レーン)が設けられている場合は、自転車レーンを走行しなくてはなりません。

5)信号無視

繰り返しになりますが、自転車は原則として車道を走るため、道路交通法で「軽車両」に位置付けられており、車用の信号に従うことになります。

一方、歩道を走ってきて横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行者用の信号に「歩行者・自転車専用」の標示のある場合は、歩行者用の信号に従う必要があります。

信号に従わなかった場合、

3カ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金等

に処されます。

分かりにくいパターンとしては、自転車横断帯がない横断歩道のある交差点を自転車で直進しようとしているときなどが挙げられます。

車用の信号が「赤」で、歩行者用の信号が「青」の場合、歩行者用の信号が「青」だからといって、車道を走ってきた自転車が直進すると信号無視になります。横断帯がない場合、自転車は横断歩道を渡れますが、歩行者がいれば自転車を降りて押して渡る必要があります。

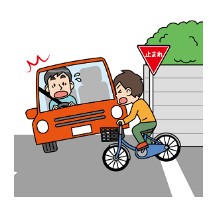

6)一時不停止

自転車は、道路標識や道路標示で一時停止すべきことが指定されているときは、停止線の直前(停止線がない場合、交差点の直前)で一時停止する必要があります。

また、狭い道から広い道に出るときは、徐行しなければなりません。

一時停止しなかった場合、

3カ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金等

に処されます。

7)イヤホンやヘッドフォンを着用しながらの運転、傘差し運転

イヤホン・ヘッドホンをしたままの運転は、音楽に気を取られて注意散漫になったり、後ろから近づいてくる自動車の音が聞こえなかったりして、事故に遭う恐れがあります。

傘差し運転は、片手がふさがったままもう片方の手でハンドルを操作するため、いざというときにブレーキをかけられず危険です。

これらの危険運転をした場合、

5万円以下の罰金等

に処されます。

8)ながらスマホ

片手でスマホを操作しながらの運転(ながらスマホ)も、いざというときにブレーキをかけられません。しかも、視線がスマホに向いているので、人や障害物を目視するのが遅れやすく、事故に遭いやすくなります。

ながらスマホは2024年11月から罰則が強化されていて、ながらスマホをした場合、

6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金等

に処されます。

9)酒気帯び運転

酒気帯び運転とは、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上または呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転することを指します。アルコールの影響で正常な運転ができなくなるため、特に危険な運転です。

従来は酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみが規制対象でしたが、2024年11月から酒気帯び運転も処罰の対象となりました。酒気帯び運転をした場合、

3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金等

に処されます。なお、酒酔い運転の場合は、

5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

となります。

これまでに紹介した「右側通行(逆走)」「信号無視」「一時不停止」などを含む一定の交通違反(危険行為)を繰り返し、3年以内に2回以上検挙された場合、都道府県公安委員会により、

自転車運転者講習の受講が命じられます。受講命令に従わない場合、5万円以下の罰金

に処されます。

3 2026年4月から「青切符」導入、自転車の規制はどうなる?

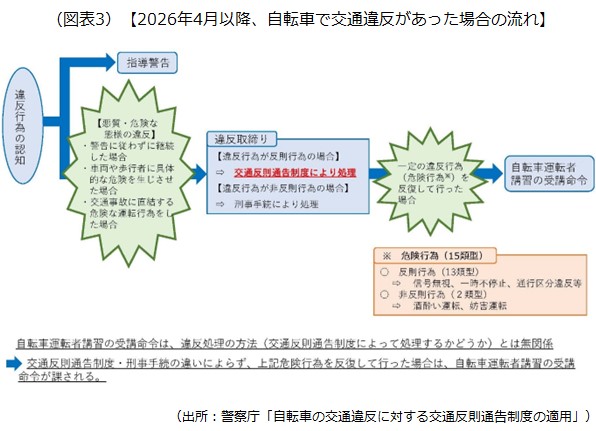

前述した通り、2026年4月からは、自転車の交通違反についても、自動車と同じく「青切符」による取り締まりが行われることになります。

青切符は、比較的軽微な交通違反の場合に交付されるもので、違反行為に応じた反則金を納付した場合、刑事罰が免除されます。この制度を「交通反則通告制度」

といいます。

2026年4月以降、「反則行為」という軽微な違反行為(信号無視、一時不停止など)については、交通反則通告制度(青切符)で対応されることになります。一方、「非反則行為」という重大な違反行為(酒酔い運転など)については、これまで通り赤切符での対応になります。

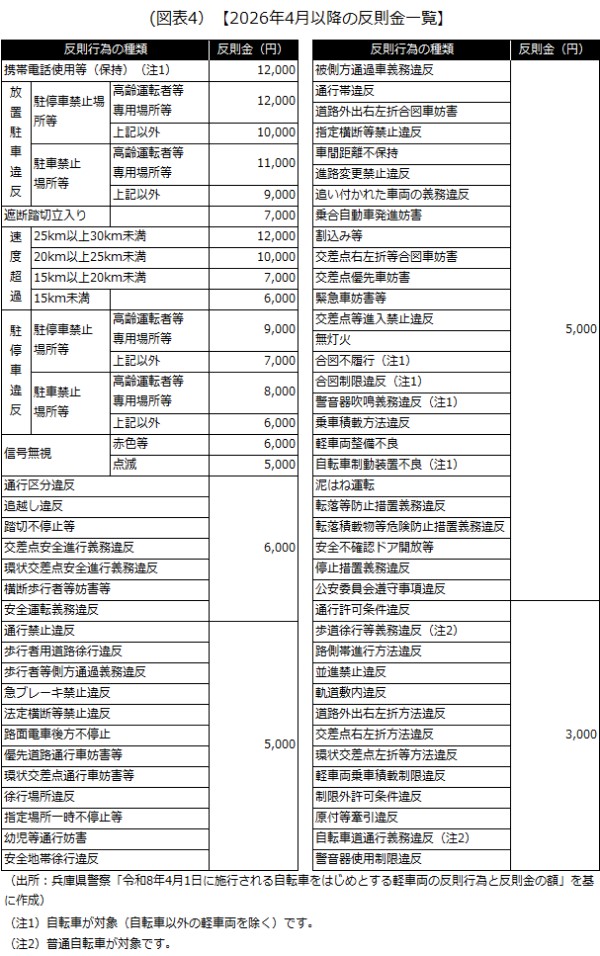

具体的には、図表4の違反行為が、反則金を支払うことで刑事罰を免除されることになります。

自転車への青切符導入については、警察庁から基本的な交通ルールと警察の交通違反の指導取締りの基本的な考え方についてとりまとめた自転車ルールブックが発表されていますので、こちらも併せてご確認ください。

■警察庁「自転車を安全・安心に利用するために」(自転車ルールブック)の作成について」■

https://www.npa.go.jp/news/release/2025/20250902001.html

4 参考:自転車事故の予防と備えを忘れずに

1)「自転車指導啓発重点地区・路線」を確認しよう

警察庁によると、自転車関連事故(自転車が第1当事者または第2当事者となった交通事故)の件数は減少傾向にありますが、2024年の事故件数は約6万7531件と、依然として多くの事故が起きている状況にあります。

■警察庁「自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~」■

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html

警視庁および各道府県警察は、管内の交通量が多い道路や、生活道路などで自転車が関係する違反や事故が多いエリアを「自転車指導啓発重点地区・路線」として、ウェブサイト上で公表しています。日常生活で自転車をよく利用する社員に、居住地や会社周辺の「自転車指導啓発重点地区・路線」を確認するよう、周知するのも自転車事故防止につながるでしょう。

2)ヘルメット着用を検討しよう

2023年4月1日に施行された改正道路交通法によって、全ての自転車利用者に対し、乗車用ヘルメット着用が努力義務化されました。

自転車乗用中の交通事故で死亡した人の約5割が、頭部に致命傷を負っています(2020年から2024年の合計)。

ヘルメット着用はあくまで努力義務であり、罰則はありませんが、自転車乗用中の交通事故において主に頭部を負傷した死者・重傷者の割合では、

ヘルメットをしていなかった人の割合は、ヘルメットをしていた人と比べ約1.7倍

にも膨れ上がります。社員にヘルメットの着用を勧めることで、「もしものとき」の大きなケガを防ぐことができます。

■警察庁「頭部の保護が重要です~自転車用ヘルメットと頭部保護帽~」■

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/toubuhogo.html

3)自転車向けの損害保険の加入も検討しよう

自転車で交通事故を起こした場合には、運転者に刑事上の責任も問われます。さらに、重大な過失によって人を死傷させた場合には、「重過失致死傷罪」に問われる恐れもあります。被害者に対しては、民事上の損害賠償責任も発生します。

交通ルールをしっかり守って運転しなければならないことを、いま一度、社員に徹底させましょう。また、自転車向けの損害保険の加入も検討するとよいでしょう。

■日本自動車連盟「[Q]自転車で道交法違反をした場合は?」■

https://jaf.or.jp/common/kuruma-qa/category-accident/subcategory-traffic-violation/faq286

■日本損害保険協会「自転車事故と保険」■

https://www.sonpo.or.jp/about/useful/jitensya/

以上(2025年9月更新)

(監修 三浦法律事務所 弁護士 磯田翔)

pj60245

画像:EdNurg-Adobe Stock