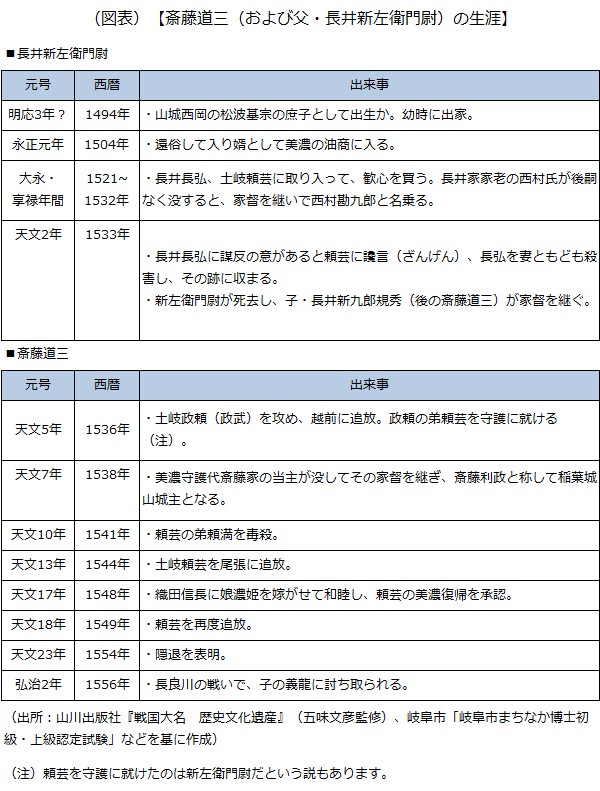

1 親子二代にわたる下克上 戦国時代の申し子「斎藤道三」

「権謀術数(他人を巧みに欺く策略)」に長け、仕えた主君を次々に倒してのし上がったといわれる斎藤道三。かつては、油売りから大名へと、道三が一代で上り詰めたと考えられていましたが、近年の研究では父・長井新左衛門尉と親子二代をかけて国盗りを成し遂げたことが分かってきました。

道三は、したたかに相手の懐に入り込み、自身の才能と非道な謀略でのし上がりました。しかし、道三は自分の息子によって殺されるという非業な最期を遂げました。

2 道三の有名エピソード

道三にまつわるエピソードには諸説ありますが、この記事では代表的なものを紹介します。

1)油売りとして情報を集め、人心を掴む

道三の父・新左衛門尉は、幼い頃に京都の妙覚寺に預けられましたが、成長すると還俗し、油売りの家に入り婿として入りました。

当時の油売りは、諸国を自由に往来できるため情報収集がしやすく、野心的で優秀な人が集ったそうです。中でも新左衛門尉は、高くかざした柄杓から一文銭の穴を通して油を注ぐなど、大道芸じみたパフォーマンスで人気を得たといわれています。

その後、新左衛門尉は、美濃守護家土岐氏の家老・長井長弘と知り合い、その長弘を通じて土岐頼芸に引き合わせられました。そして、頼芸に気に入られた新左衛門尉は、長井家の家老に引き立てられていきます。

新左衛門尉が長弘と出会った経緯は分かっていませんが、恐らく偶然もあったでしょう。運を引き込み、チャンスをものにするには、日ごろからチャンスを狙い、人の心をつかみ続ける才覚が必要です。さまざまな情報を集め、人の懐に入り込む新左衛門尉のしたたかさは、油売り時代の経験によって鍛えられたのではないでしょうか。

2)「美濃のマムシ」の実力

新左衛門尉と道三の親子が「美濃のマムシ」と呼ばれるようになったのは、主君を押しのけ、その地位を略奪する冷徹さがゆえんです。新左衛門尉は、自分と頼芸を引き合わせた長弘が謀反を企てていると頼芸に讒言(ざんげん)し、長弘を妻と一緒に殺害しました。

しかし、同年新左衛門尉は亡くなってしまいます。跡を継いだ道三は、頼芸の兄・政頼を追放して頼芸を守護大名の地位に就けますが、結局は頼芸も美濃から追放してしまいます。

すると、政頼が頼った越前の朝倉氏、頼芸が頼った尾張の織田氏(信長の父)らが2度にわたって美濃を進攻しました。家督争いで弱体化した美濃なら倒せると思ったのかもしれませんが、道三は難攻不落の稲葉山城でもって、これを退けます。

その後、道三は娘・帰蝶(濃姫)を信長に嫁がせ、同盟を結んで美濃の支配を安定させます。それをきっかけに信長に出会った道三は、当時「うつけ者」といわれていた信長の類いまれな才能を見抜いたといわれています。

3)最期は息子に殺される

戦国時代は目上の者を引きずり降ろしたり、親子や兄弟で争ったりすることありましたが、それでも周囲の反感を買うことは避けられません。道三はそうした中でも実力で敵を退け、上り詰めていきました。

しかし、そんな道三も、最終的には自分の息子に殺されることになります。道三は嫡男・義龍を冷遇していました。義龍の母はもともとは頼芸の妾であり、義龍の本当の父親は頼芸であるという噂があったことが、確執の原因ともいわれます。

そうした確執を収拾するため、道三は一旦隠退することにします。しかし、家督を義龍に譲った後も、道三は義龍を排除して、別の息子に跡を継がせようと画策しました。そうした道三の動きを察知した義龍は、2人の弟を殺害し、最終的には長良川の戦いで道三をも討ちました。周囲からの恨みを買っていた道三に味方するものは少なく、この戦いの義龍の戦力は道三の7倍近かったといわれます(明智光秀は道三側として戦ったといわれています)。

敵から領土と家臣を守り、大名家を存続させるためには、身内同士の結束は不可欠です。自分の主君を裏切って成り上がった道三には、息子たちに結束を固めるよう促すのは難しかったのかもしれません。

【参考】

山川出版社「戦国大名 歴史文化遺産」(五味文彦監修)

成美堂出版「戦国の合戦と武将の絵事典」(高橋伸幸(著)、小和田哲男(監修))

以上(2023年5月更新)

pj96901

画像:Akio Mukunoki-Adobe Stock

画像:いらすとや