1 仕事をしながら休暇を取ってもいい!

適度に休み、心身のコンディションを整えて仕事のパフォーマンスを上げる。何の異論もないところですが、なぜか休まない社員がいます。どうやら、

- 周囲が忙しそうなのに自分だけ休めない

- 休むといっても引き継ぎをするのが面倒

などと考えているようなのです。こうした社員は、

この会社は、いざというときに周囲のサポートを当てにできない

と考えており、ちょっとした気持ちの変化で文句を言ったり、ライフイベント(結婚や出産、介護など)の発生によって転職を決意したりします。そうならないために、

- 雰囲気づくり:休暇を歓迎し、上司も快く部下の休暇を承認する

- 休暇制度の見直し:半日休暇などを検討する

を進めることをご提案します。なお、休暇取得を促進するのは、決して甘い組織をつくりたいわけではなく、メリハリのある働き方の実現するためです。

2 休暇を取りやすい雰囲気づくり

1)休暇は楽しい!

「休暇は楽しい!」という雰囲気をつくりましょう。「え、そんなことでいいの?」と思われるかもしれませんが、とにかく休暇を取得する社員には明るく接し、プライベートに深入りしない程度に「いいね! どこに行くの?」「何の映画を見るの?」など、休暇を歓迎します。

もちろん、経営者自身も休みを取りましょう。差し支えなければ、自分の休暇の過ごし方をみんなに話して、

仕事もプライベートも大切にする会社であることをアピール

します。

2)上司(管理職)を巻き込む

休暇を申請したら上司がいい顔をしなかった。あるいは、上司がいつも残業しているのに自分だけ休むのは気が引ける……。こんな職場では部下は畏縮して休暇を取得できません。

そこで、経営者は、上司に部下の休暇取得を促進するように指示します。人事考課の中に、

部下の年休(年次有給休暇)の取得率を対前年度比で◯%向上させる

ことを加えるのもよいでしょう。

また、部下が遠慮しないで済むよう、上司自身にも休暇を取らせましょう。例えば、マネジメントが苦手で1人で仕事を抱え込んでしまう上司には、「それは君がやる仕事ではない」と伝え、部下に振るよう指導します。そうすれば、休暇のための時間は案外簡単に捻出できるものです。

3 休暇制度の中身を見直す

1)半日単位・時間単位の休暇にしてみる

半日単位や時間単位の休暇は、比較的、取得しやすいです。仕事とプライベートの用事(子どもの送り迎えや家族の介護など)を交互にこなす社員は多いですし、旅行先でレジャーを楽しみながら合間に仕事をしたい社員にとってもうれしいものです。

年休については半日単位で付与できますし、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)と労使協定を締結すれば1時間単位でも付与できます。会社が独自に就業規則等で定める特別休暇についても、内容によっては半日単位・時間単位を検討してみましょう。

2)休暇取得日をあらかじめ指定する

休暇取得日をあらかじめ指定するのも一策です。年休の場合、

付与日数が年10日以上の社員(基本は正社員)については、そのうち5日まで会社が休暇取得日を指定して取得させる義務

があります。会社命令であれば、社員も周囲に遠慮せず休むことができます。

また、会社が年休取得日を計画的に割り振る「計画的付与」という制度もあります(労使協定の締結が必要)。社員が休暇を取得する日が事前に分かるので、同僚は協力してフォローすることができます。ただし、一度割り振った休暇取得日を後から変更することはできません。

休暇取得日を指定する場合は、ゴールデンウイークや夏季休暇、年末年始などに合わせて長期休暇を実現させるのもよいでしょう。例えば“年末年始が10連休以上”となれば、社員はそれを1つのゴールとして頑張ることができます。なかなか休暇が取得できない社員でも、夏季休暇や年末年始などであれば休みを取りやすいでしょう。

3)取得時季や目的が明確な特別休暇を利用する

休暇には、法令で定められている「法定休暇」と、会社が独自に設定する「特別休暇」があります。特別休暇は、取得時季や取得目的が明確な場合が多いことが特徴です。原則としていつでも取得できる年休よりも、特別休暇のほうが取得しやすいという社員も少なくないようです。

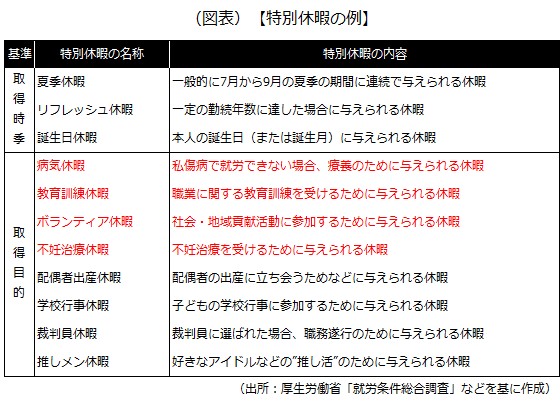

例えば、次のような特別休暇があります。

ちなみに、図表の赤字の休暇は、「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」という助成金と関わりがあります。

図表の赤字の休暇のいずれか(有給のものに限る)を導入し、就業規則等で前述した「年休の5日取得」の規定を整備するなど一定の取り組みをすると、最大920万円

を受給できる可能性があります。興味のある人は、厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。なお、2025年度の助成金の申請期限は、2025年11月28日までです。

■厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」■

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html

以上(2025年5月更新)

pj00373

画像:pixabay