1 足元で増加中の残業時間

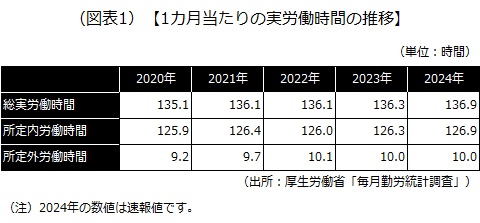

厚生労働省によると、残業(所定外労働時間)の月平均は、直近5年間では10時間前後で推移しています。

人材不足の問題もありますが、残業削減は変わらぬ経営の重要課題です。大切なのは、

現在の残業削減は、働き方改革やSDGsとも関係していますし、無理な定時退社命令がパワーハラスメントになる

ということです。会社は、これを踏まえて社員が健康で働きやすい環境を整えなければなりません。

これまで以上に重要になった残業削減を成功させるステップは次の3つですので、この記事で紹介します。

- (ターゲット決め)誰の残業を削減するかを決める:定量的な実績に基づいて決める

- (実態調査)本当に残業するほど業務が多いのかを探る:ヒアリングして理由を聞く

- (目標設定)目標を設定してやりきる:中間目標と最終目標を決めフォローアップする

2 (ターゲット決め)誰の残業を削減するかを決める

優先的に残業を削減すべき社員は、

- 36協定の上限時間に抵触しそうな社員

- 業務内容の割に残業が多い社員

です。

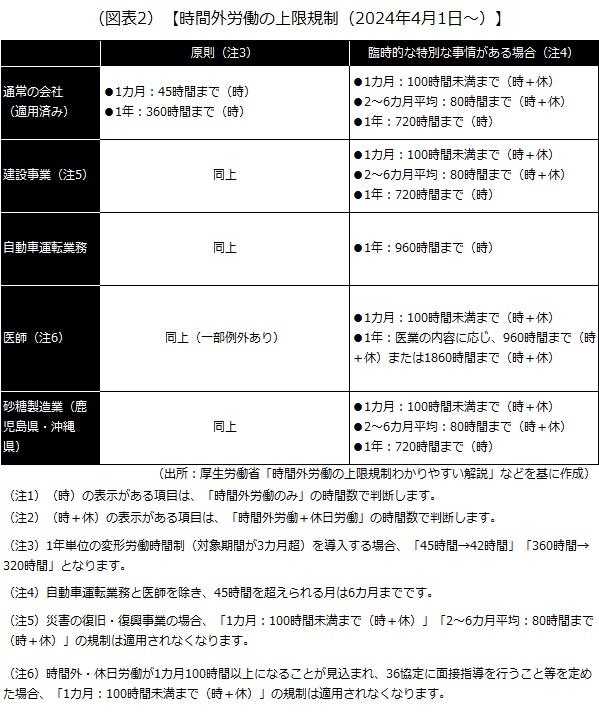

36協定の上限時間は、労働基準法の「時間外労働の上限規制」の範囲内で設定しなければなりません。時間外労働の上限規制とは、社員に時間外・休日労働を命じる際、会社が守らなければならないルールで、違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

2024年4月1日からは、時間外労働の上限規制の適用範囲が拡大され、「新技術・新商品等の研究開発業務」を除くほぼ全ての業種・業務が対象となっています。

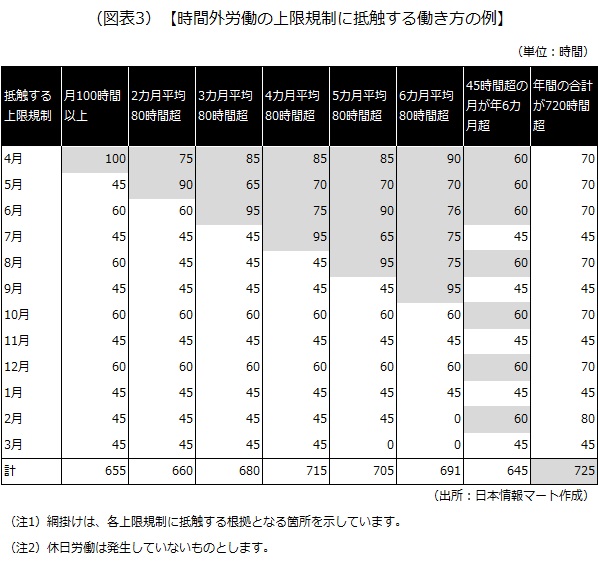

例えば、図表2の「通常」の会社に勤める社員の場合、図表3のような働き方をしていると、時間外労働の上限規制に抵触します。

3 (実態調査)本当に残業するほど業務が多いのかを探る

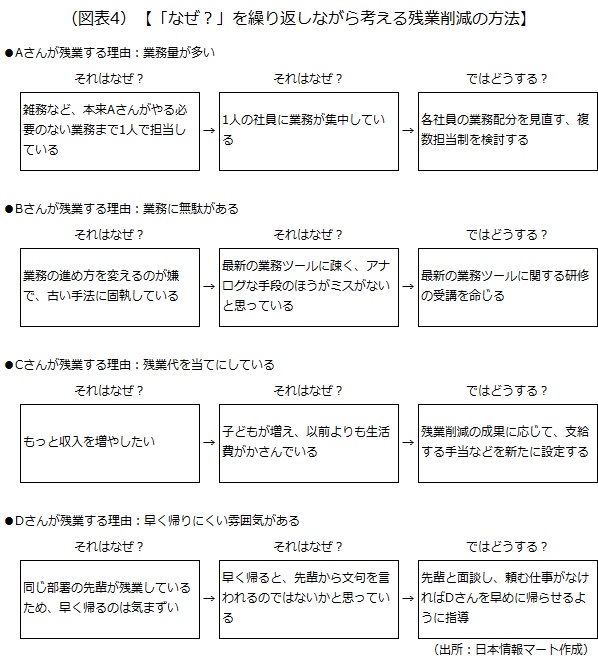

優先的に残業を削減すべき社員を決めたら、その社員に残業する理由を聞いてみます。最初、多くの社員は「業務量が多いから」と答えるでしょうが、その背景には、

- 非効率な進め方をしているが、自分で気付いていない

- 実は残業代を当てにしている

といった問題があります。

この辺りを明らかにするために、事前に業務内容の詳細を報告してもらい、ある程度、会社側で当たりをつけた上で、

- やらなくてよい業務はあるか?

- アウトソーシングできないか?

- やめられないが、改善できそうな業務はあるか?

と質問してみましょう。その際、対象となる社員を批判するのではなく、冷静に状況を分析・改善する姿勢を崩してはいけません。そうして場を和ませつつ、残業代を当てにしていそうな社員にはその背景を聞いてみます。

こうして質問を繰り返していくと、残業削減の方向性が見えてきます。

4 (目標設定)目標を設定してやりきる

残業削減の方法が決まったら、目標設定をしましょう。例えば、

- 現時点の状況(○年○月○日):時間外・休日労働が月○時間

- 中間目標1(○年○月○日):時間外・休日労働が月○時間(○時間削減)

- 中間目標2(○年○月○日):時間外・休日労働が月○時間(○時間削減)

- 最終目標(○年○月○日):時間外・休日労働が月○時間(○時間削減)

といった具合に、中間目標、最終目標を設定します。中間目標を設定するのは、思ったより残業削減の効果が上がらない場合に、軌道修正を図りやすくするためです。

目標設定の後は、中間目標の達成期限ごとに残業削減の実績(何時間削減できたか)を確認し、中間目標に届いていない場合、社員にその理由をヒアリングします。考えられる理由としては次のようなものがあります。

- 業務配分の見直しや各部署(部門)の配置の検討が十分ではなかった

- 社員が真剣に取り組まなかった

- 残業削減の方法が現実的でなかった

- 中間目標の設定後に新しい業務が割り振られた

このサイクルを繰り返しても、残業削減が想定通りに進まなければ、社員個人のレベルでは、残業削減を進めるのが難しい可能性があります。その場合、

- 事業の一部のアウトソーシング

- 定時以降の取引が必要なクライアントとの取引縮小

- 新たな人員の補充

など、会社レベルでの施策の実施を検討する必要も出てくるでしょう。

以上(2025年4月更新)

(監修 弁護士 田島直明)

pj00374

画像:pixabay