1 経験豊富な中途採用者が戦力にならない!

せっかく経験豊富な人材を中途採用できたのに、いざ働かせてみたら戦力にならない……。こうしたミスマッチは採用活動にはつきものです。しかし、仮に

前職と自社の「ギャップ」に戸惑っているだけで実は能力が高いのに、会社が中途採用者を「戦力外」と思い込んでしまっているとしたら、それは両者にとって不幸

です。この前職と自社のギャップというのが何なのか、もう少し掘り下げてみましょう。

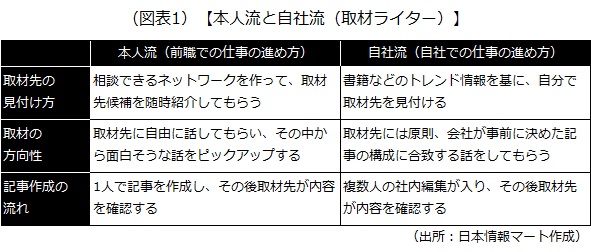

例えば、インターネット記事の制作会社が、特定の人に取材をして記事を書く「取材ライター」を募集し、経験豊富な人材を採用できたとします。会社は即戦力だと思って中途採用者に期待しますが、同じ取材ライターでも仕事の進め方は会社や人によってさまざまです。

そして、前職での仕事の進め方(以下「本人流」)と自社での仕事の進め方(以下「自社流」)が違うと、その差に戸惑い能力を発揮できない中途採用者が出てきます。イメージは図表1です。

こうした場合、多くの経営者は「中途採用者をいかに早く自社に慣れさせるか」を考えるでしょう。もともと即戦力のつもりで採用しており、賃金なども前職の経験を踏まえてそれなりの条件にしているわけですから、早く自社流を身に付けてもらわないと困ります。一方で、

「自社流を身に付けさせることが、本当に会社のためになるのか?」という視点も重要

です。自社流は勝手が分かっていて安心感がありますが、環境がめまぐるしく変化する昨今、今後のビジネスでも通用するとは限りません。中途採用は自社に新しい風を吹かせる良い機会であり、そう考えると、中途採用者の本人流を一概に否定するのはもったいない面もあります。

中途採用者が前職と自社とのギャップに悩んでいる場合、経営者に求められることは1つ、

ギャップの内容を明らかにした上で、「あえて本人流でやらせて会社に新しい風を吹かせるのか」「自社流を身に付けさせて確実な戦力とするのか」を判断すること

です。

2 本人流でやらせるのか、自社流を身に付けさせるのか

中途採用者が仕事で成果を上げられない場合、冒頭の図表1のように、

仕事の進め方をいくつかのカテゴリーに分けて、本人流と自社流を比較する

と、どこにギャップがあるのかが分かります。中途採用者と面談する際などに、実際に本人に書かせてみるとよいでしょう。

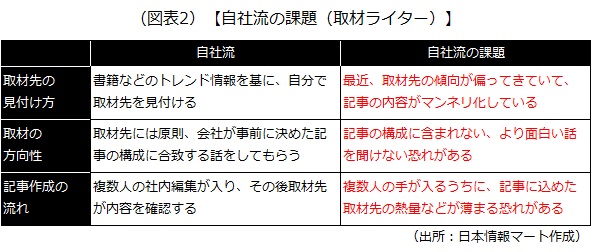

問題はギャップの内容が分かった後、本人流でやらせるのか、自社流を身に付けさせるのかですが、これを判断するには

今の自社流の仕事にどのような課題があるのかを整理する必要

があります。取材ライターのケースの場合、イメージは図表2(課題は赤字部分)です。

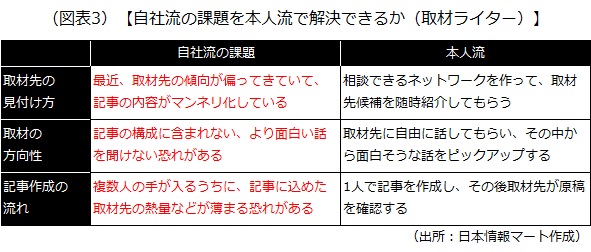

図表2の場合、記事の内容のマンネリ化や取材先の熱量の確保などが課題として挙げられます。そして、自社流の課題が抽出できたら、次はその課題を本人流で解決できるかを検討します。イメージは図表3です。

図表3の場合、独自のネットワークで取材先を確保したり、取材先に自由に話してもらったりするタイプの本人流は、自社流の課題を解決できる可能性があります。こうした場合であれば、

実験のつもりで、あえて本人流で仕事をやらせてみるのも1つの手

です。ただし、会社として不安がある場合、本人流は部分的に認めるにとどめます。

例えば、図表3の「1人で記事を作成し、その後取材先が原稿を確認する」は、中途採用者の実力が分からないうちから全面的に認めるのはリスキーなので、上司がこまめに進捗を確認するなどします。

もし、本人流で自社流の課題を解決するのが難しく、他に本人流を認めるメリットもないようであれば、ひとまずは自社流を身に付けさせます。前職での経験があるので、新卒の社員のように知識や技術を一から教える必要はありませんが、それ以外の部分については、上司や先輩が付くなどして丁寧に教えましょう。ただし、

どの程度の期間で自社流を身に付けさせるのかは、明確に基準を決めておく必要

があります。前述したように、前職の経験を踏まえて中途採用する場合、賃金などについてそれなりのコストがかかってきます。新しい環境に適応するのも仕事のうちであることを中途採用者に伝え、一定の厳しさを持って臨みましょう。

3 既存社員の自社流をブラッシュアップする

中途採用者に本人流で仕事をやらせてみて、それが成果につながるようであれば、その中途採用者には引き続き本人流で仕事をしてもらってもよいでしょう。また、

中途採用者の本人流が、既存社員にも再現可能なものであれば、社内に周知して全社的に仕事の進め方をブラッシュアップしていくことを検討

します。自社流の長所はそのまま活かしつつ、課題となっている部分に中途採用者の本人流を当てはめて良いとこ取りをしていくイメージです。

なお、自社流に慣れている既存社員の中には、何かと理由を付けて仕事の進め方を変えたがらない困った人もいます。こうした社員にも変化を促していくためには、

経営者や管理職が、日ごろから新しい仕事の進め方を模索する姿勢でいる

ことが大切です。

例えば、自社流に改善点がないかを常に考える、前例踏襲でのみ仕事をする「思考停止」の社員には厳しく接するといった具合です。ケース・バイ・ケースですが、「会社がより良い方向に向かうのなら、朝令暮改もやむを得ない」という気構えでいるぐらいがちょうどよいのです。

以上(2025年2月更新)

pj00667

画像:ChatGPT