1 インターンシップは採用チャンス!

2 インターンシップ採用の大まかな流れをつかむ

3 泥臭く、「現場感」を前面に出す

4 「短期集中」を意識しつつ、ある程度柔軟に対応する

(参考)インターンシップの日数、学生側の要望など

1 インターンシップは採用チャンス!

かつてはインターンシップを採用選考に組み込む「インターンシップ採用」は御法度でしたが、2025年卒生からは条件付きで緩和されています。ということで、各社ともインターシップ採用を取り入れようとしています。そして、このインターシップ採用、実は中小企業にとってはチャンスです。なぜなら、

中小企業のインターンシップは実践的で、社長が泥臭く語りかけることができる

からです。特に、起業前の就業先を探している学生や、実業に触れたい学生には魅力的ですし、就業体験を経た上での採用なら入社後のミスマッチも防ぎやすくなります。

この記事では、中小企業がインターンシップ採用に取り組む際のポイントを3つ紹介します。

- インターンシップ採用の大まかな流れをつかむ

- 泥臭く、「現場感」を前面に出す

- 「短期集中」を意識しつつ、ある程度柔軟に対応する

2 インターンシップ採用の大まかな流れをつかむ

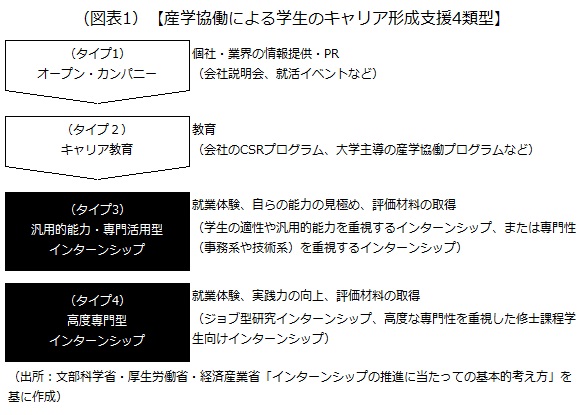

文部科学省・厚生労働省・経済産業省「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」では、学生のキャリア形成支援活動が図表1の通り、4つに類型化されています。いわゆる「インターンシップ」はタイプ3とタイプ4ですが、タイプ4は主に理系大学院生を対象とするので、

多くの企業に関係するのはタイプ3の「汎用的能力・専門活用型インターンシップ」

です。

2

025年卒生から、タイプ3とタイプ4で得た学生の情報を採用活動で利用できるようになっています。具体的には、

インターンシップに参加した学生に求人案内を送る、選考過程を一部免除するなど

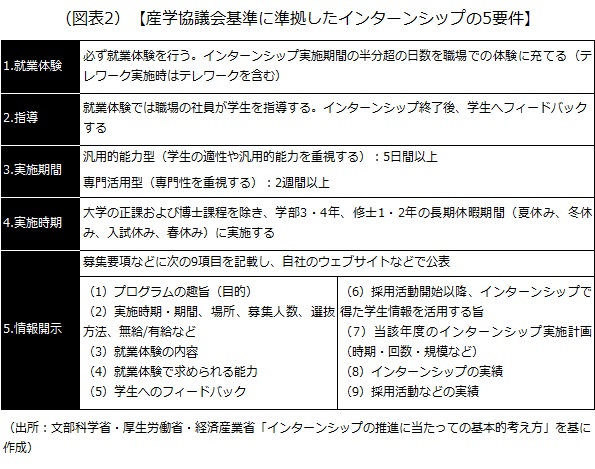

といったことができます。ただし、そのためには産学協議会(日本経済団体連合会と大学関係団体等の代表者により構成)基準に準拠した、図表2の5つの要件を満たす必要があります。

5つの要件を満たすことが理想ですが、これらは法律のような強制力があるものではないので、しゃくし定規に従う必要はないともいえます。それよりも、中小企業は学生に自社の良さをアピールできるプログラムの検討に注力するべきでしょう。

以降では、中小企業がインターンシップを実施する上でのポイントを紹介します。

3 泥臭く、「現場感」を前面に出す

インターンシップの参加者を集めるには、

大学のキャリアセンターや就活サイト、自社ウェブサイトなどで時期や期間、内容などの要項を告知する

といった方法があります。ただ、形式的な内容を出しても学生の興味はひけないので、より現場感のある発信をすべきです。例えば、外構工事業を営むある会社では、自社ウェブサイトで、

- そもそも外構とは何なのか

- スタッフの1日の仕事の流れ

- 職場で達成感や満足感が得られる理由

などを、イラストや写真付きで分かりやすく紹介しています。また、SNSの動画サイトで自社の事業や社員の仕事内容をアニメーションで紹介しており、動画の最後にインターンシップや会社訪問を常時受け付けている旨と受付用の連絡先を記しています。こうした募集は、

業界に興味があるけど、自分が実際に仕事をするイメージが湧かない。もっと“現場感”のある話が聞きたい

という学生の興味をひくはずです。

こうして参加者を集めることができたら、時間がゆるす限り社長も参加者と交流しましょう。中小企業の魅力は社長の魅力でもあります。社長が語る内容は、学生にとってかなりエキサイティングなはずですし、恐らく大学の講義では教えてくれないもののはずです。

なお、最近はオンラインでインターンシップを行うケースも増えています。オンラインにするか対面にするかについては、内容によって次のように使い分けるとよいでしょう。オンラインと対面を交互に行うのもよいでしょう。

- オンライン:会議や説明、情報収集、個人の作業など

- 対面:職場の見学、クライアントへの訪問、社員のサポートなど

4 「短期集中」を意識しつつ、ある程度柔軟に対応する

インターンシップはやりたいが、本業が忙しくてなかなかリソースを割けないという会社は少なくありません。そんな場合におすすめしたいのが「1dayインターンシップ」です。

1dayインターンシップとは、文字通り、1日限りのプログラムであり、インターンシップにあまり時間を割けない場合に有効です。また、何日もかけてダラダラとインターンシップを行うよりも、充実した1日を過ごしてもらいつつ、自社に興味を持ってくれた学生に個別にアプローチするほうが中小企業にとっても効率的です。

例えば、情報通信業の会社が行う1dayインターンシップのプログラム例としては、

- 午前:IT業界の現状や将来像に関する説明会

- 午後:要件確認、設計、プログラム、テスト、完成報告を疑似体験

といったものが考えられます。一方、1dayインターンシップを基本としつつ、意欲のある学生に対しては必要に応じて中長期のインターンシップを実施するという方法もあります。例えば、建設業などを営むある会社では、

- 工場見学、ものづくり体験:数時間から1日

- より実践的な業務体験(ポンプの分解点検、レーザー加工など):5日から2週間

といった具合に、インターンシップの実施期間について複数の選択肢を設けています。会社が割くべきリソースは増えますが、選択肢を設けることで、より意欲のある学生を見つけやすくなるメリットがあります。なお、この会社ではインターンシップを実施する際、

会社が事前にあれこれ決めず、学生の希望に合わせてどんな内容にするかを検討していく

という方法を取っています。大企業の場合、参加人数の関係で日程や内容をある程度画一的にせざるを得ませんが、この辺りを柔軟に調整できるのは、中小企業ならではの強みといえます。

5 (参考)インターンシップの日数、学生側の要望など

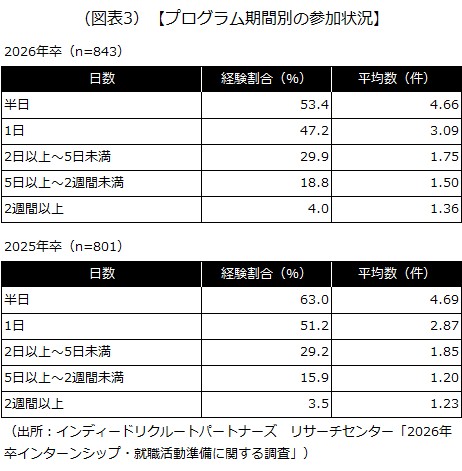

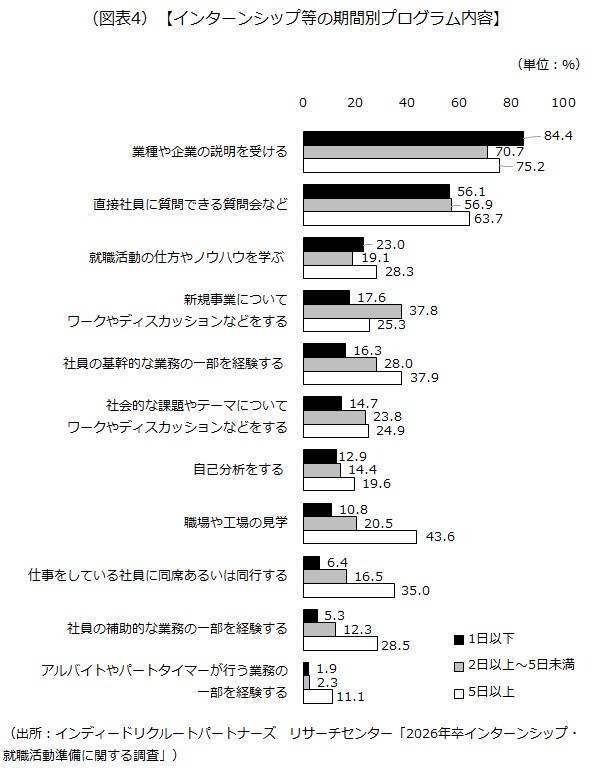

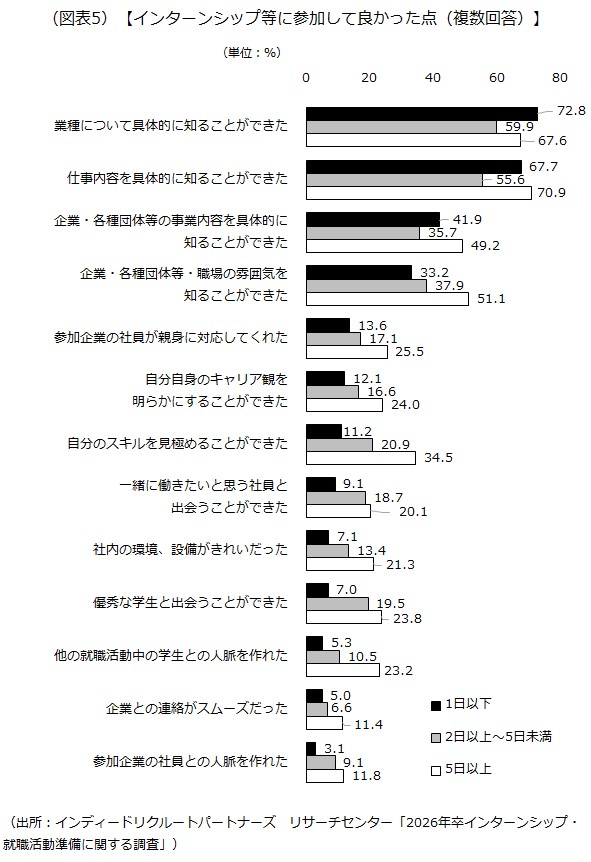

最後に、「インディードリクルートパートナーズ リサーチセンター」が2026年卒生に対して実施したアンケート調査(2024年9月実施)から「プログラム期間別の参加状況」「インターンシップ等の期間別プログラム内容」「インターンシップ等に参加して良かった点(参加日数別)」のデータを紹介します。

プログラム期間別の参加状況は図表3の通りです。多くの学生が半日または1日のインターンシップに参加しているようです。

インターンシップ等の期間別プログラム内容は図表4の通りです。「業種や企業の説明を受ける」はプログラム期間に関わらず、いずれも7割以上となっています。また、ワークやディスカッション、職場見学、業務の一部を経験するといったプログラムの場合は、時間をかけて実施するケースが多いようです。

インターンシップ等に参加して良かった点(複数回答)は図表5の通りです。参加日数に関係なく、「業種や仕事などについて具体的に知ることができた点」が多くの学生の満足感につながったようです。

以上(2025年5月更新)

pj00264

画像:maroke-Adobe Stock