1 中間申告・納付の時期と金額を正確に把握しよう

税金の納付は期末の決算後だけではありません。年度の途中にも中間申告・納付があって、これが資金繰りに直結する問題になることがあります。注意したいのは、

中間申告・納付は税金の種類ごとに、また確定納付額などで納付時期や回数が異なるため、前期どおりと考えてはいけない

ということです。中間納付額は、当期末に算出される確定納付額から精算されます。仮に中間納付額が当期の確定申告分より多ければ、翌期に還付されるものの、それまでの間は、その資金は事業活動には使えません。

中間納付額の計算方法は、

- 前期の実績に基づく計算方法

- 仮決算(詳細は後述)に基づく計算方法

の2つです。例えば、前期に不動産売却があって臨時的に所得が大きく生じた場合などは、

前期の実績に基づく計算方法ではなく、仮決算(詳細は後述)に基づく計算方法を採用して、実態に合った中間納付額を申告・納付する

などの対策が必要になります。ただ、こうした対策を講じるためには、中間申告・納付に関する基本を押さえておくことが前提となります。そこで、この記事では経営者も押さえておきたい中間申告・納付の基本を紹介します。

2 法人税の中間申告・納付

1)申告の対象となる法人

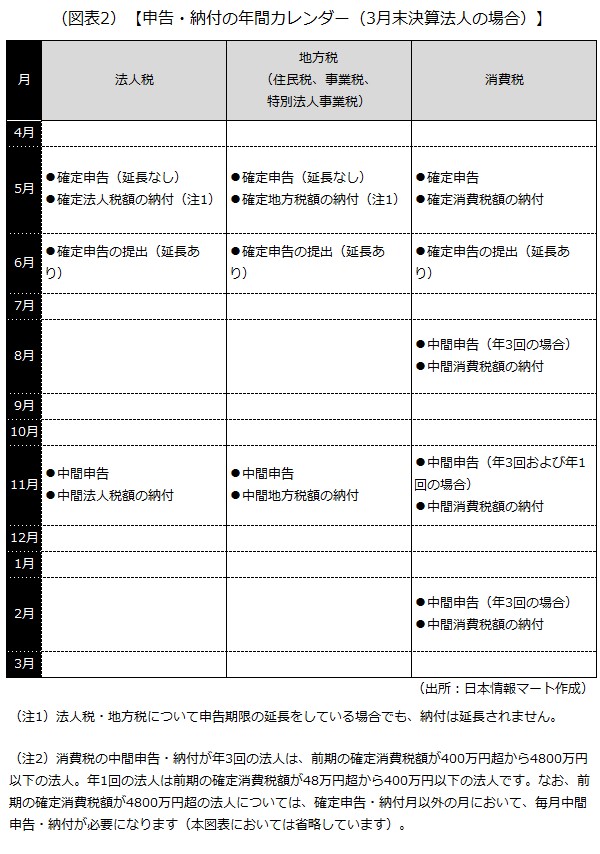

法人はその事業年度が6カ月を超えるときは、原則として、その事業年度開始の日から6カ月を経過した日から2カ月以内(例えば、3月末決算法人の場合は11月末まで)に、法人税の中間申告・納付をしなければなりません。

ただし、次の法人については中間申告・納付の義務はありません。

- 新設法人の設立初年度や清算中の法人

- NPO法人や公益法人、協同組合等の普通法人以外の法人

- 前期の確定申告書に記載された法人税額が20万円以下である法人

なお、法人税の申告期限の延長の特例申請の承認を受けていても、中間申告の申告期限の延長はないので要注意です。

2)中間納付額の計算方法は2つ

中間納付額の計算方法には、

- 前期実績に基づく計算方法

- 仮決算に基づく計算方法

の2つがあります。

前期実績に基づく計算方法は、原則として前期の法人税額の半分を納めるという簡便な方法で、

前期の法人税額÷前期の月数(通常は12)×6=中間納付額

の算式で計算されます。

仮決算に基づく計算方法は、事業年度開始の日から6カ月間を一事業年度とみなして、決算(仮決算)を行う方法で、

一事業年度とみなした期間について、通常の確定申告書を作成するときと同様の税額計算

を行います。

もし、中間申告書の提出期限までに確定申告書の提出をしなかった場合、その提出期限において、前期実績に基づく計算方法による申告書の提出があったものとみなされます(みなし申告)。したがって、仮決算に基づく計算方法による中間申告を行おうとするときには、必ずその申告期限までに中間申告書を提出しなければなりません。

その他、法人税の中間申告書を提出する法人は、地方法人税についても同時に申告・納付をする必要があります。

3 地方税の中間申告・納付

法人の事業活動に関係する主な地方税には、

都道府県民税・市町村民税(以下「住民税」)、事業税、事業所税、固定資産税(償却資産税)など

があります。これらのうち、住民税、事業税は、法人税の中間申告制度(申告の対象となる法人や、中間納付額の計算方法、みなし申告)と同様の取り扱いになります。

また、事業所税や固定資産税(償却資産税)には、中間申告制度に関する規定はなく、年1回の申告・納付や年4回の賦課決定納付(自治体から納付額の通知を受けること)など、定められた納付期日(回数)により納付手続きを行います。

4 消費税の中間申告・納付

1)申告の対象となる法人

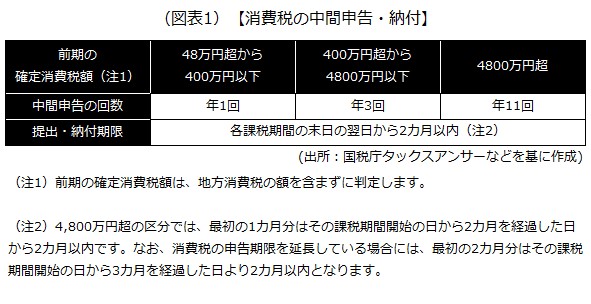

消費税の中間納付は、前期に納めた消費税額(以下「前期の確定消費税額」)によって中間申告の回数が異なります。

法人は、原則、前期の確定消費税額の区分ごとに決められている課税期間の末日の翌日から2カ月以内に消費税の中間申告・納付を行わなければなりません。

なお、次の法人については中間申告・納付の義務はありません。

- 新設法人の設立初年度(合併による設立を除く)

- 前期の確定消費税額が48万円以下の法人

- 消費税課税期間特例選択届出書の提出により、課税期間の短縮特例を受けている法人

なお、中間申告の義務がない法人でも、自身で選択して、年2回に分けて納付ができる「任意の中間申告制度」があります。

2)中間納付額の計算方法は2つ

中間納付額の計算方法には、

- 前期の確定消費税額に基づく計算方法

- 仮決算に基づく計算方法

の2つがあります。

前期の確定消費税額に基づく計算方法は、図表1で紹介した

中間申告の回数に応じて、前期の確定消費税額の6カ月相当額、3カ月相当額、1カ月相当額を中間納付額として計算する方法

です。この場合、前期の確定消費税額による中間納付額が記載された中間申告書および納付書が、所轄税務署長から送付(e-Taxを利用している場合にはメッセージ通知)されてきます。

仮決算に基づく計算方法は、図表1で紹介した

中間申告の回数に応じた中間申告対象期間を、一課税期間とみなして仮決算を行う方法

です。この計算方法を選択する場合は法人税の中間申告と同じく、提出期限までに中間申告書を提出しなければなりません。なお、仮決算によって控除不足額(還付額)が生じても、中間申告時点では還付が行われません。

その他、中間申告書の提出期限までにその提出がなかった場合には、法人税と同様に、前期実績に基づく計算方法による申告書の提出があったものとみなされます。

3)任意の中間申告

前期の確定消費税額が48万円以下の法人が任意の中間申告を希望する場合は、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を所轄の税務署長に提出します。これにより、毎年、年1回の中間申告が行えます。また、任意の中間申告をやめる場合には、「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」を提出しなければなりません。

なお、届出をした法人が、提出期限までに中間申告書を提出しなかった場合は、その法人は、任意の中間申告書を提出することの取りやめに関する届出書の提出があったものとみなされます。よって、万が一、提出期限までに中間申告書の提出がなかったときでも、延滞金は発生しません。

5 申告・納付の年間カレンダー

以上(2025年11月更新)

(監修 辻・本郷税理士法人 税理士 安積健)

pj30065

画像:MHA Creation-Adobe Stock