1 知っていますか? 「中小企業」の定義

税制優遇や補助金、助成金を受けるための要件の1つに、

「中小企業」であること

と示されていることがあります。この「中小企業」という言葉は、法律によって定義が違うことをご存じでしょうか。ある法律では中小企業の要件に該当していても、別の法律では該当しないため、補助金や助成金、税制優遇を受けられないことがあります。

そこで、この記事では、中小企業基本法、産業競争力強化法、法人税法、租税特別措置法、会社法で示されている中小企業の定義を整理します。自社がどの法律なら「中小企業」に該当するのか確認してみましょう。

なお、法律ごとに「会社」「法人」「企業」のように用語が異なるため、この記事でもそれぞれの法律に合わせて表記します。

2 法律ごとの中小企業の定義を確認しよう

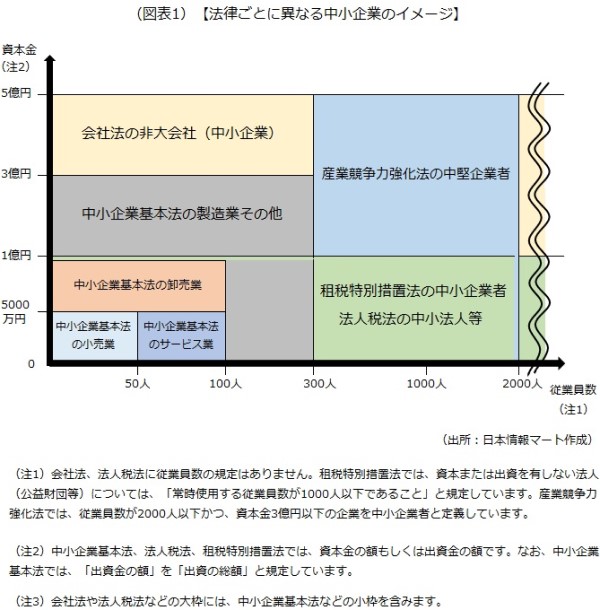

1)まずは全体像を把握しよう

まずは、中小企業基本法、産業競争力強化法、法人税法、租税特別措置法、会社法で示されている中小企業の定義の全体像を把握してみましょう。資本金、従業員数、業種等によって中小企業の要件が異なることが分かります。

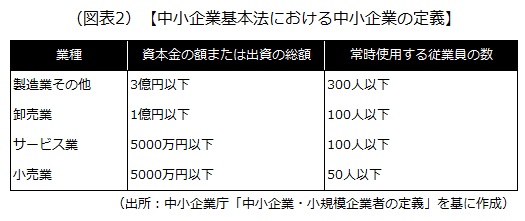

2)中小企業基本法

中小企業基本法では、業種によって中小企業の定義が違います。まず、中小企業の要件を満たすかどうかの基準は次の2点です。

- 資本金の額または出資の総額

- 常時使用する従業員の数

次に、下記の図表で「資本金の額または出資の総額」「常時使用する従業員の数」のいずれかを満たしていれば、中小企業基本法における中小企業に該当するといえます。

なお、別の業種に属する複数の事業を行っている場合は、「主たる事業」が属する業種で判断します。主たる事業は、直近1事業年度の決算書において、売上高などが最も大きい事業になります。

3)産業競争力強化法

産業競争力強化法では、従業員数が2000人以下で、中小企業に該当しない企業を「中堅企業者」と定義しています。例えば、製造業の場合は常時雇用する従業員数が300人以上、2000人以下かつ、資本金が3億円超の企業が中堅企業者と定義されます。

また、中堅企業の中でも、次の要件を満たす企業は「特定中堅企業者」と定義されます。

- 賃金(常時使用する従業員1人当たり給与等支給額)が業種別平均以上

- 常時使用する従業員数の年平均成長率(3事業年度前比)が業種別平均以上

- 直近3事業年度のうち、いずれかの事業年度が、中堅企業者の業種別平均以上の売上高成長投資比率であること

4)法人税法

法人税法では、中小企業に該当する法人を中小法人等と規定しています。中小法人等に該当するためには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

- 普通法人のうち、資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であること

- 資本または出資を有しないもの

- 公益法人等または協同組合等

- 人格のない社団

ただし、次の要件に該当する法人を除きます。

- 資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人等による完全支配関係(簡単に言うと、100%の支配)があること

- 複数の大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人等)に発行済株式の全部を直接、もしくは間接的に保有されていること

5)租税特別措置法

租税特別措置法では、中小企業に該当する法人を中小企業者と規定しています。中小企業者に該当するためには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

- 資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であること

- 資本または出資を有しない法人(公益財団等)については、常時使用する従業員数が1000人以下であること

ただし、次の要件に該当する法人等を除きます。

- 発行済株式の総数または出資の総額の2分の1以上を同一の大規模法人に所有されていること(発行済株式は、自社の株式または出資を除いた分が対象)

- 発行済株式の総数または出資の総額の3分の2以上を複数の大規模法人に所有されていること(発行済株式は、自社の株式または出資を除いた分が対象)

また、「適用除外事業者(前3事業年度の平均所得金額が15億円超の中小企業者)」に該当する場合も、優遇措置の対象から除かれます。

なお、大規模法人とは、中小企業者の要件に該当しない法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人)による完全支配関係がある法人等をいいます。

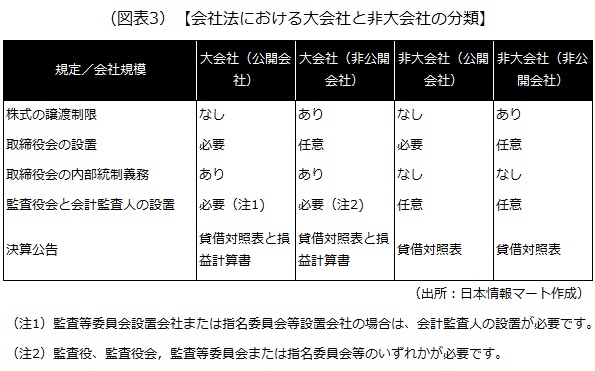

6)会社法

会社法では、中小企業の定義がなく、大会社のみが規定されています。次のいずれかの要件を満たせば大会社に該当します。逆に言えば、次のいずれの要件も満たさない場合は、便宜上、中小企業(大会社以外の会社)といえます。

- 最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上

- 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上

また、会社法における大会社は、決算公告や内部の組織について規定があります。会社法における大会社と非大会社(中小企業)の分類は次の通りです。

大会社では、取締役会の内部統制義務(注)がある、会計監査人を置かなければならない、決算公告は、貸借対照表と損益計算書の開示が必要といった規定があります。

これに対して、非大会社では、監査役会と会計監査人の設置は任意、決算公告は貸借対照表のみとしていますが、自社が発行する株式の一部または全部を自由に譲渡可能な公開会社(定款で株式の譲渡制限を設けていない会社をいいます)の場合は、3人以上で構成する取締役会を設置する必要があります。

(注)株主から経営を委ねられた取締役会が主体となり、取締役の業務が会社法や自社の定款にのっとり、適切に行われているかどうかチェックするための体制をいいます。大会社かつ取締役会設置会社の要件に該当する場合に内部統制義務があります。

以上(2025年6月更新)

(監修 税理士 石田和也)

pj30066

画像:pixabay