1 建設業「2024年問題」の現在地は?

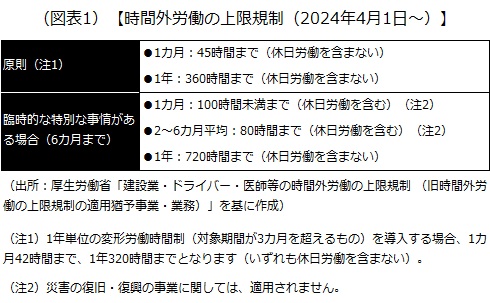

労働基準法の「時間外労働の上限規制」が建設業にも適用される(いわゆる2024年問題)ようになってから、1年以上がたちました。

とはいえ、建設業はもともと

- 社員の高齢化が進む一方、職場のイメージなどから若手がなかなか入ってこない

- 工期の関係で、月曜日から土曜日の週6日勤務が当たり前になっている

- 日中は現場で作業し、夜、会社に戻ってから事務作業を行うのが常態化している

など、長時間労働に陥りやすい傾向があり、2024年問題への対応がいまだ追いついていない会社が少なくありません。建設業の会社は、どのように人手不足を解消すればよいのでしょうか。この記事ではそのためのヒントとして、

- 人手不足の原因を掘り下げて考え、働き方改革につなげる

- 賃上げや業務のDX化、アウトソーシングなどの施策を打つ

をご提案します。

2 人手不足の原因を掘り下げて考え、働き方改革につなげる

建設業は、工期が決まっている上に、下請が元請に合わせて働かないといけないケースが多いため、長時間労働にメスを入れにくい業界といわれています。そこで、

今の状況のまま労働時間を減らすのではなく、人手を増やし1人当たりの作業量を減らす

という発想で長時間労働の改善を考えてみましょう。まずは人手不足の状況の整理です。

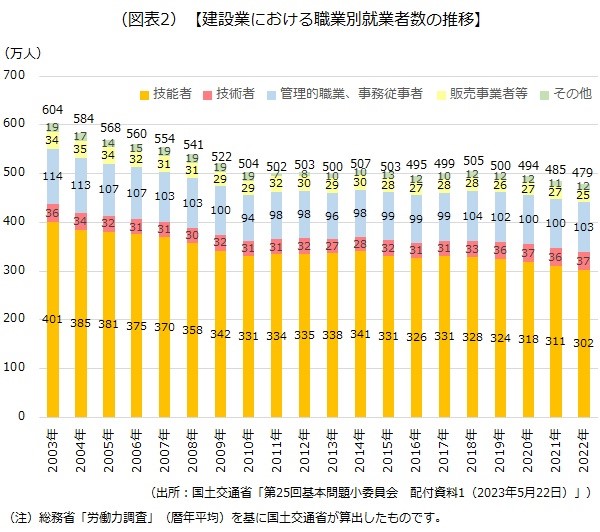

建設業における職業別就業者数の推移を見ると、全体の就業者数は2003年(604万人)から2022年(479万人)にかけて125万人減少しています。就業者の多くを占める技能者も、2003年(401万人)から2022年(302万人)にかけて99万人減少しています。

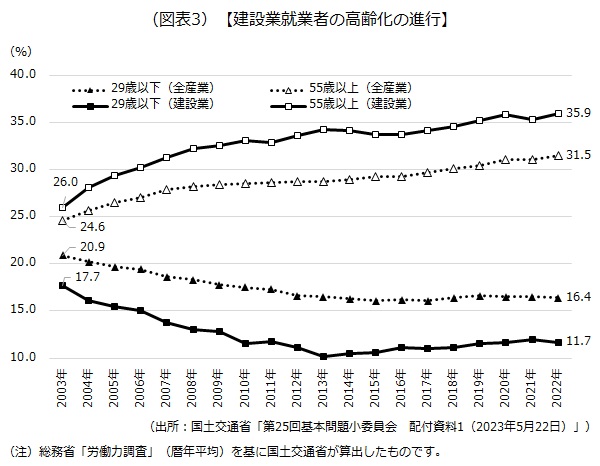

次に注目したいのが、

若手がなかなか入らず、就業者の高齢化が進行している

という状況です。建設業における55歳以上の就業者の割合は、2003年(26.0%)から2022年(35.9%)にかけて9.9ポイント増え、逆に29歳以下の割合は、2003年(17.7%)から2022年(11.7%)にかけて6.0ポイント減っています。しかも、55歳以上の割合は全産業を上回り、逆に29歳以下の割合は全産業を下回るという状態が20年間ずっと続いています。

従って、人手不足の解消に当たってはまず

いかに若手の入職率を向上(または離職率を低下)させるか

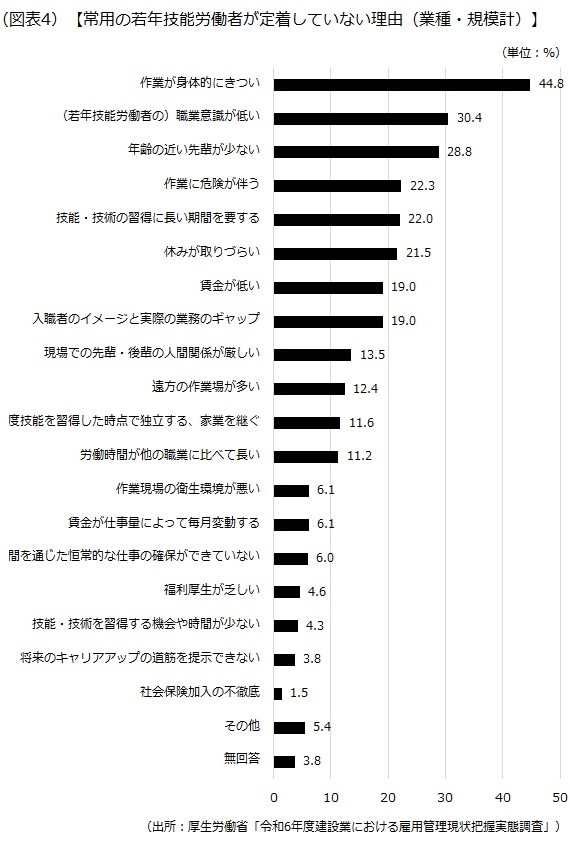

を考えることが大切です。厚生労働省では建設業の会社に対するアンケート調査結果として、「常用の若年技能労働者が定着していない理由」のデータを公表しています。

若手が定着しない理由としては、「仕事環境の厳しさ」「技能・技術習得の難しさ」などが関係しているケースが多いようです。

これらの問題を解決し、若手の入職率を向上(または離職率を低下)させることができれば、人手不足の解消につながるでしょう。仮に即座に若手の採用などにつながらなくても、

「仕事環境の厳しさ」「技能・技術習得の難しさ」などを改善する取り組み自体が、既存社員の長時間労働の改善につながりやすい

ので、やってみる価値は十分あります。次章で具体的な取り組みの内容をいくつか紹介します。

3 賃上げや業務のDX化、アウトソーシングなどの施策を打つ

1)賃上げ

冒頭でも軽く触れましたが、建設業では「工期の関係で、月曜日から土曜日の週6日勤務が当たり前になっている」という会社が少なくありません。ただ、これは工期だけの問題ではなく、

建設業に日給制の会社が多く、週6日勤務しないと生活給を確保できない

という社員側の事情が絡んでいるケースもあるようです。もし、今よりも単時間労働分の賃金を上げることができれば、生活給を当てにしている既存社員の時間外労働を減らしつつ、前述した若手の「収入の低さ」「休日の少なさ」などに対する不満を解消できるでしょう。

厚生労働省が毎年3月ごろに公表する「賃金センサス(賃金構造基本統計調査)」には、賃金や賞与に関するデータが、会社の規模や産業、社員の属性(性別、年齢、勤続年数、役職、職種など)に応じて細かく分けられています。例えば、建設業の「所定内給与額(基本給など)」は、2024年時点で1カ月当たり35万2600円です(一般労働者の場合)。

自社の賃金が世間相場を下回っている場合、賃上げを検討してもよいかもしれません。ただ、基本給などの固定的な賃金は一度上げると簡単に下げられないので、慎重を期すなら、まずは

支給要件を満たす社員に対して支給する「手当」の増額

で対応するとよいでしょう。建設業であれば、現場作業に従事する社員に支給する「現場手当」や、建築士・土木施工管理技士などの有資格者に支給する「資格手当」などがそうです。雪が多い地域では、除雪作業を行う社員に手当を支給するケースなどもあります。

2)業務のDX化、アウトソーシング

建設業の会社の中には、業務のDX化を図ることで長時間労働の改善を図っているところが数多くあります。例えば、

- 施工管理アプリを導入し、オンラインで図面上にメモや写真を残せるようにすることで、会社に資料を取りに戻ったり、印刷したりする手間を削減する

- 測量や土量算出を、人力ではなくドローンやレーザースキャナーを活用して行うことで、現場の社員の負担を軽減する

- 発注者・元請・下請間の連絡を、オンライン会議システムで行うようにすることで、日程調整や移動にかかる時間を削減する

- 社員にタブレット端末を貸与し、現場での作業を終えた後、会社に戻らなくても事務作業を行えるようにする。クラウド勤怠管理システムも導入し、打刻も現場で行う

といった取り組みがあります。

また、これまで現場の社員がやっていた業務を、別部署や外部の業者にアウトソーシングしている会社もあります。例えば、

- 現場の社員が行っていた安全書類等のチェックを別部署に委託する

- 3D施工図の設計を外部のCADオペレーターに委託する

といった取り組みがあります。

業務のDX化、アウトソーシングの取り組みは、前述した若手の「仕事のきつさ」「作業環境の厳しさ」などの不満解消につながるでしょう。なお、これらの取り組みについては、国土交通省が詳細な事例集を公表していますので、興味がある人は下記URLからご確認ください。

■国土交通省「建設業における働き方改革推進のための事例集(下記URL下段)」■

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00050.html

3)元請との関係調整

社内で働き方改革を推進したくても、取引先との関係が影響してなかなか前に進まないというのは、どの業界でもある話です。建設業の場合、前述した通り、下請が元請に合わせて働かないといけないケースが多いなど、「元請>下請」という力関係になりがちです。

下請法などにより、元請と下請は対等な関係で取引できるようにルールが整備されていますが、なかには力関係を盾に、元請が下請に理不尽な要求をのませようとする悪質なケースもあります。

社員を守るためにも、明らかに理不尽な要求に対しては泣き寝入りせず、毅然とした対応を取ることが大切です。もしも元請・下請間でトラブルになりそうなときは、次のような相談窓口を活用しましょう。

■中小企業庁「下請かけこみ寺」■

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kakekomi.html

■公正取引委員会「独占禁止法相談ネットワーク」■

https://www.jftc.go.jp/soudan/madoguchi/soudan-net.html

4)「3K」のイメージを払拭する

採用活動社内の働き方改革を図ることができたら、それらを若手の求職者に上手に伝えることが大切です。

例えば、賃金額が世間相場よりも高かったり、ユニークな手当を導入したりしている場合、求人情報でしっかりPRしたいところです。

また、建設業は、いわゆる「3K(きつい・汚い・危険)」のイメージを持たれがちですが、前述した業務のDX化などが進む中で、社員の働き方は変わりつつあります。施工管理アプリやドローンを使って事業を行っている場合などは、その様子を動画で撮影して、会社のウェブサイトやSNSなどで視聴できるようにすると、若手が興味を持ちやすいかもしれません。

以上(2025年6月更新)

(監修 弁護士 田島直明)

pj00692

画像:koumaru-Adobe Stock