書いてあること

- 主な読者:2020年4月に改正された民法のポイントを知りたい経営者

- 課題:改正の断片的な情報しか把握していないので、全体像が知りたい

- 解決策:賃貸借契約のポイントを紹介(シリーズの他のコンテンツもあります)

1 個人根保証の改正

1)極度額を定める

直接的には賃貸借契約に関する改正ではありませんが、賃貸借契約の締結にあたってきちんと知っておかなければいけない重要な改正民法の一つとして、個人の根保証に関する改正が挙げられます。具体的には、保証人の保護を拡充するために、全ての個人根保証契約に極度額を付すことが求められました。これにより、極度額の定めがなければ根保証契約が無効になります。

賃貸借契約の保証は、家賃の他、物件破壊などの賠償や、明け渡し遅延の損害金など、賃貸借に関して生ずる一切の金銭債務について責任を負うものであり、根保証にあたります。そのため、保証人が個人の場合、保証契約に極度額の記載が必要になります。例えば、契約書には、連帯保証人の条項を次の通り定めなければなりません。

第○条(連帯保証人)

連帯保証人丙は、本契約に基づく乙(*賃借人)の一切の債務を、乙と連帯して負担しなければならない。ただし、丙がこれにより、甲に対して負担する債務は、【○万円(または月額賃料の○カ月分)】を限度とする。

なお、2020年3月以前に締結された保証契約に係る保証債務については、旧民法が適用されます。保証債務が発生したとしても(例えば、改正民法施行後に賃料滞納が生じたとしても)、保証契約が改正民法の施行前であれば、保証人に対して責任を追及できます。一方、2020年4月以降の保証契約に係る保証債務については、改正民法に従った対応が必要です。

注意すべきは、既契約が更新または再契約によって続く場合です。このタイミングで新たな根保証契約が締結されたものと評価される可能性があるので、保証の効果が失われないよう、更新または再契約のタイミングで改正民法に従った対応が必要になります。

2)情報提供義務が履行されたことを確認する文言を入れる

改正民法では、主債務者は、事業のために負担する債務について保証人になろうとする者(個人のみ)に対し、財産・収支・負債の状況などの情報を提供しなければならないという義務が定められました(改正民法第465条の10第1項)。提供すべき情報(主債務者の財産などの状況)は、具体的には次の通りです。

- 財産および収支の状況

- 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額および履行状況

- 主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときはその旨およびその内容

提供すべき情報を提供しなかったり、事実と異なる情報を提供したりしたために、保証人が上記事項を誤認し、保証契約を締結した場合、保証契約が取り消されることがあります(改正民法第465条の10第2項)。

このような理由による取り消しの主張を防ぐため、保証契約締結の手続きを見直す必要があります。契約書の中で係る義務が履行されたことを確認する文言を入れ、手続きが正しく履行された旨を書面に残すといった対応も検討するべきでしょう。また、契約書上においては、例えば、以下のような条項を設けておくことが考えられます。

第○条

連帯保証人丙は、本契約に基づく乙(*賃借人)の債務を保証するにあたり、乙に関する以下の情報提供を受け、当該事項を認識した上で乙の債務を保証するものである。

- 財産および収支の状況

- 本契約に基づく乙の債務以外に負担している債務の有無並びにその額および履行状況

- 本契約に基づく乙の債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものの有無およびその内容

なお、この情報提供義務は、改正民法上、事業用の賃貸借契約において個人が保証する場合にのみ求められています。居住用の賃貸借契約や、法人が保証人となる場合には不要です(少なくとも法令上要求されていません)。

3)主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務がある

改正民法では、債権者(賃貸人)は、保証人から求められたときは、遅滞なく、主たる債務(=家賃)の元本および利息、違約金、損害賠償などについて、不履行の有無・滞納額などに関する情報を提供しなければなりません(改正民法第458条の2)。

この義務に違反した場合、債務不履行の一般法理に従い、損害賠償請求や保証契約の解除ができることがあるので対応が必要です。なお、これは、2)と異なり、全ての保証契約が対象となります。つまり、居住用の賃貸借契約や、法人が保証人となる場合にも適用されます。

2 賃借人の修繕する権利についての改正

改正民法では、賃借人は、賃借物の修繕が必要である場合において、次のいずれかに該当する場合、自ら修繕することができることが明文化されました(改正民法第607条の2)。

- 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、または賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間に必要な修繕をしないとき

- 急迫の事情があるとき

ただし、賃借人の自由な修繕を認めてしまっては、紛争が複雑化することも考えられます。そこで、契約書において、例えば次のような特約を検討します。

【特約(例)】

賃借人は、民法第607条の2にかかわらず、増改築に及ぶものはもとより、耐震工事や建物の躯体(くたい)に影響する大規模修繕に関する修繕権を有しないものとし、修繕権を有するのは小規模修繕に限るものとする。ただし、賃借人が小規模修繕を行う場合には、緊急を要する場合を除き、工事費見積書を添えて事前に賃貸人に通知して、賃貸人に修繕の機会を与えるものとし、かつ、賃貸人の同意を得るものとする。

なお、賃借人が個人など消費者契約法に定める「消費者」の場合は、消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)により無効とならないかどうかの検討が必要です。

3 賃料の当然減額・契約解除についての改正

改正民法では、賃借物の一部が滅失その他の事由によって使用収益ができなくなった場合、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃借人からの請求を待たずに、賃料が減額されると規定されました(改正民法第611条第1項)。

しかし、具体的にどの程度賃料を減額するのかは、直ちに明らかになるとは限りませんし、実務上もこの点を巡る紛争はよく見られます。また、賃借人が故障をそのまま放置し、賃貸人もそれを認識していない状況で、後日、賃借人から、その間の賃料が当然に減額されていると不意打ち的に主張されて、建物賃貸借の現場が混乱する恐れもあります。そのため、契約書においては、次のような特約を入れることを検討するとよいでしょう。

【特約(例)】

賃借人は、本件賃貸物件に一部滅失を発見した場合には、発見から○日以内に、具体的な賃料減額割合を示して賃貸人に通知するものとし、この通知をしなかった場合には、特段の事情のない限り、通知以前の賃料減額を主張し得ないものとする。

また、旧民法では、賃借物の一部が「賃借人の過失によらないで滅失した場合」において、残存部分のみでは賃借人が賃借した目的を達することができないときに、賃借人は契約を解除できるとしていました。

これに対し、改正民法では、残存部分のみでは賃借人が賃借した目的を達することができないときには、賃借人に帰責事由があっても、契約の解除ができるようになりました。

4 不動産の賃貸人たる地位の移転についての改正

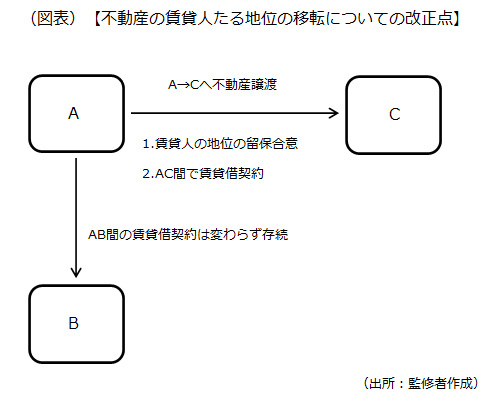

改正民法では、不動産の賃貸人たる地位の移転に関して、「賃貸人たる地位の留保」という新しい制度が規定されました(改正民法第605条の2第2項)。

例えば、建物所有者Aが、賃借人Bに対して賃貸している不動産を、第三者Cに譲渡するというケースを考えます。次の賃貸借の対抗要件を備えた場合、賃借人の承諾がなくても、賃貸人たる地位を旧所有者Aのもとに留保することができます。

- AC間で賃貸人の地位をAに留保する旨の合意がなされること

- Cを賃貸人、旧所有者Aを賃借人とする賃貸借契約が締結されること

なお、AC間の賃貸借契約が終了したときは、改めて賃貸人の地位が旧所有者Aから新所有者Cに当然に移転します。

この改正は、次のような趣旨によるものです。例えば、賃貸不動産の信託による譲渡などの場面において、新所有者(信託の受託者:C)が修繕義務や費用償還義務など、賃貸人としての義務を負わないことを前提とするスキームを構築するニーズがあり、賃貸人たる地位自体を旧所有者(譲渡人:A)に留保する必要があります。改正民法によって、賃借人の同意を得ず、現在の賃貸借関係を維持しながら、賃貸借物件の譲渡ができるようになりました。

5 賃貸借の存続期間についての改正

賃貸借契約の存続期間が、最長50年とされました(改正民法第604条)。旧民法では最長20年だったため、大幅に長くなっています。この改正によって、例えば、建物所有を目的としない太陽光パネルの設置用地やゴルフ場の敷地の賃貸借期間の上限は、50年まで延長されました。

なお、借地契約や借家契約については、民法の特則である借地借家法が適用され、これまでと扱いは変わりません。

6 その他の改正

改正民法では、賃貸借契約終了後の収去義務および原状回復義務について改正民法第621条に規定が新設されたり、敷金について第622条の2においてその基本事項に関する規定が新設されたりしています。これらは実務の運用に合わせる形の改正内容であり、従前より契約において賃借物に損傷があった場合は、賃借人は賃貸人に対して原状回復義務を負うなどの規定を置いているのが一般的です。そのため、特段留意すべき事項はないでしょう。

これらの事項が民法上に明記されたこと自体は意義のあることですが、判例法理やこれまでの解釈を明文化したものであり、実務上の取り扱いに与える影響は小さいものと思われます。

以上(2020年11月)

(監修 リアークト法律事務所 弁護士 松下翔)

pj60162

画像:pixabay