1 フリーランスとは?

最近、「フリーランス」という言葉を見聞きすることが多くなりましたが、そもそも「フリーランス」とは、どのように定義されているのかご存じですか?40年前から使われ始めた「フリー・アルバイター」を語源とした「フリーター」という言葉もありますが、「フリーター」とは異なる点は、実際に働く際の契約形態です。

「フリーランス」は企業や店舗には雇用されず、案件ごとに業務委託契約を締結するのが一般的で、「従業員を雇用しない個人もしくは法人」と定義されています。一方、「フリーター」は企業や店舗と雇用契約を締結することになり、非正規雇用ではあるものの、正社員や契約社員と同じ雇用契約という形態のため、「フリーター」は、労働者として法律の保護が受けられることになります。

「フリーランス」として働く人は、総務省の2022年の就業構造基本調査では257万人(いずれも副業を含む)がいるとされており、今後も増加すると見込まれています。これまで発注側の企業との取引におけるトラブルが増えていること、そもそも組織対応ができる企業側と個人として業務を受ける「フリーランス」との間に交渉力や情報収集力の格差が生じやすくなっていることを踏まえて、令和6年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下 「フリーランス新法」)」が施行されました。

参考:フリーランス・トラブル110番【厚生労働省委託事業・第二東京弁護士会運営】

2 フリーランス新法とは?

「フリーランス新法」の趣旨は、主に個人として業務を受ける弱い立場であるフリーランス(当該法律では、「特定受託事業者」と称しています)が安心して業務を行えるような環境を整備することです。そのため、「取引の適正化」や「就業環境の整備」を図る目的として、発注側である企業に課せられる義務や禁止行為を下記のように定めています。

詳細は、厚生労働省のリーフレットをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001261528.pdf

◆義務

- ①取引条件の明示義務

- ②期日における報酬支払義務(60日以内)

- ③募集情報の的確表示義務

- ④育児介護等と業務の両立に対する配慮義務

- ⑤ハラスメント対策に係る体制整備義務

- ⑥中途解除等の事前予告・理由開示義務

◆禁止行為

- ①受領拒否の禁止

- ②報酬の減額の禁止

- ③返品の禁止

- ④買いたたきの禁止

- ⑤購入・利用強制の禁止

- ⑥不当な経済上の利益の提供要請の禁止

- ⑦不当な給付内容の変更・やり直しの禁止

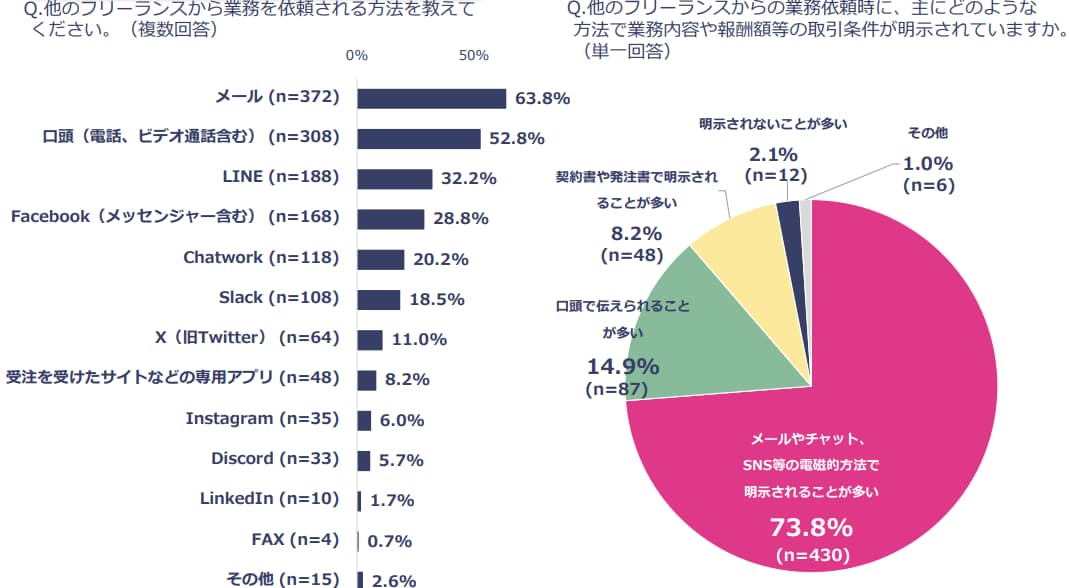

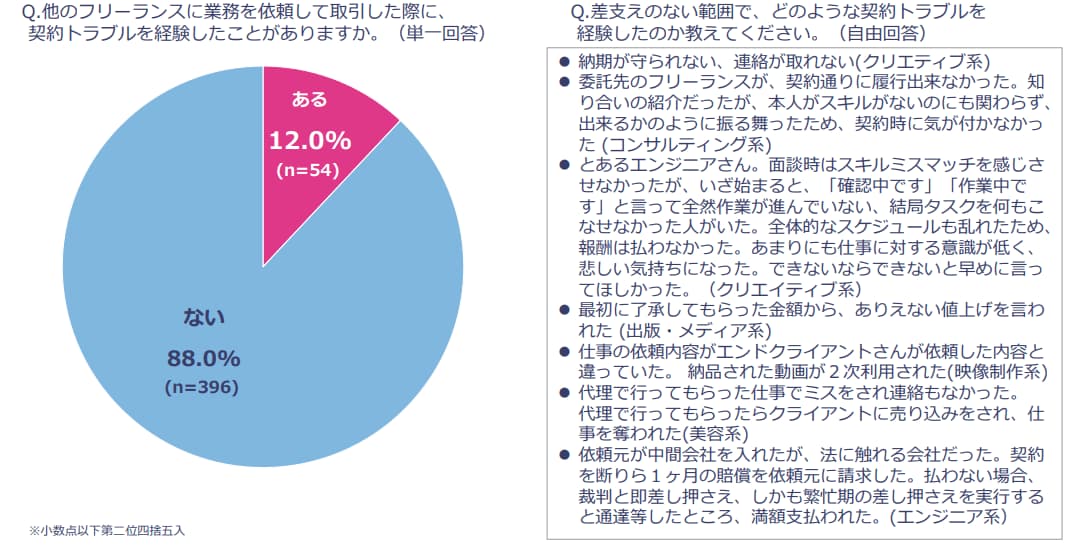

出典:プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会

「フリーランス白書2024」

3 フリーランスでも時には社員!?

本法施行以前からも、フリーランスの労働者性を争った訴訟は少なくありません。遡ること40年前の昭和60年12月19日に労働基準法上の労働者の判断基準について「形式的な契約いかんにかかわらず、実態的な使用従属性」などを「総合的に勘案する」と整理されています。現在でも、実質的な雇用関係にあることはわかっていても、社会保険料の負担を避けるなどの理由で、社員をフリーランスと偽装するようなケースは少なくありません。

この法律施行以降は、発注者側の義務や禁止行為が明記されていることにより、発注者側である企業が本法に規定されている義務を履行しない限り、司法の場ではフリーランス保護に寄った判断を下す傾向が強くなるのではないかと思います。

以前、広告会社と業務委託契約を締結していたフリーランスカメラマンが、車で現場に向かう途中に渋滞をしている高速道路でトラックによる追突事故で負傷した事例で、労働者性が認められ労災から休業補償の支給が開始されました。その広告会社は、当時契約をしている複数カメラマンを専用アプリでシフト表を作ってスケジュールを管理していました。事故にあったフリーランスカメラマンは、事実上の雇用に当たるのではとして労災申請を行いました。その結果、実態として会社の指揮命令下で働く労働者と変わらないとして労災認定されたものです。最終的に会社側は労災保険料の支払いを求められています。

4 企業側の対策

企業側からしますと、昨今の人材不足で費用をかけてまで社員を採用して、さらに給与以外の福利厚生費や法定福利費、賞与、退職金などさまざまな人件費を負担することを考えれば、専門的なスキルやノウハウをすでに保有し報酬以外の費用負担も発生しないフリーランスに必要な業務を委託する方を選択することも自然な成り行きです。

ただし、上述の発注者側の義務を「①取引条件の明示義務」から順番に見ていくと、フリーランスと契約する際には、社員を雇用する場合とほぼ同様の義務を課されることになることが分かります。雇用契約のないフリーランスに対しても「④育児介護等と業務の両立に対する配慮義務」「⑤ハラスメント対策に係る体制整備義務」までもが企業側に求められています。

実際に、数年前に美容関係のフリーライターの女性が、エステサロンを運営する会社の代表取締役からセクハラを受けたとして損害賠償を求めて訴訟した事件がありました。裁判所は、その代表取締役の行為をハラスメントと認定し、その会社にも安全配慮義務違反が認められて150万円の支払いを命じた事件があります。社内だけではなく、社外であってもセクハラ、パワハラ等の要件は成立してしまいます。

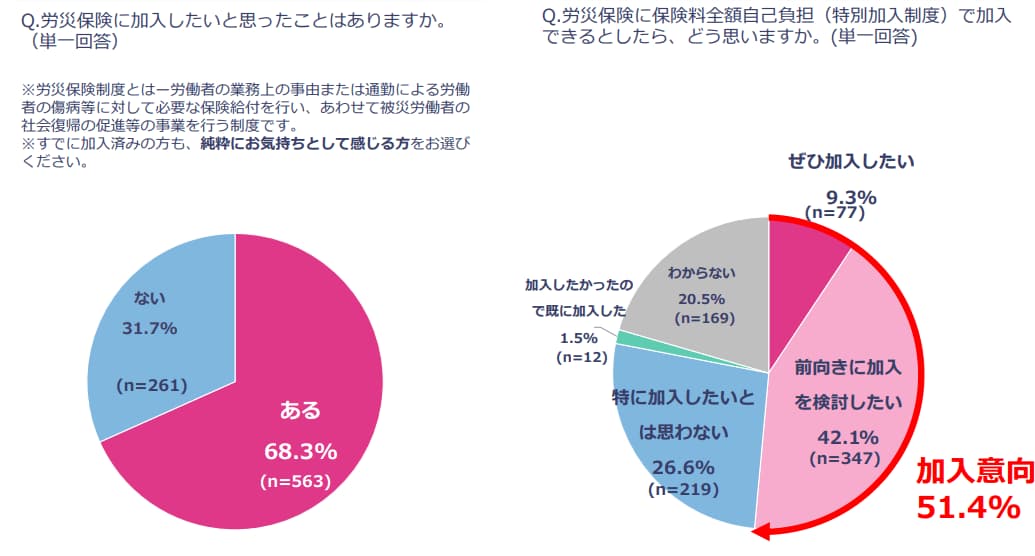

本法の施行に伴い、フリーランスも労災保険に任意で特別加入することができるようになります。フリーランスと取引をする際には、労災保険の特別加入の有無を確認すること、未加入の場合には特別加入を推奨することをお勧めします。

また、すでに各種ハラスメントに関する社員教育を実施しているとは思いますが、改めてハラスメントは社内だけではなく社外にも及ぶことを周知するような研修を実施してください。

さらにハラスメントを起因とする損害賠償請求に備える保険にすでに加入をしているかも改めて確認していただくことなどで一定程度の企業防衛を図ることは可能と考えます。

出典:プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会

「フリーランス白書2024」

5 最後に

フリーランス新法違反が発覚した場合、公正取引委員会、中小企業庁長官、厚生労働大臣は違反事業者に対して助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令という行政指導を行います。また、命令違反や検査拒否などがあった場合、50万円以下の罰金に処されるおそれがあり、企業の場合は行為者と法人両方が処罰の対象となることも忘れないでください。

以上(2024年10月作成)

sj09128

画像:nekokawaodori-Adobe Stock