書いてあること

- 主な読者:自社株の評価方法が知りたい経営者

- 課題:評価方法の種類、自社が採用すべき方法が分からない

- 解決策:評価方法は会社の規模に応じて「類似業種比準方式」「純資産価額方式」「併用方式」に分かれる

1 自社株の評価方法は規模区分で決まる

事業承継対策では、会社の株式(以下「自社株」)がどのように後継者に移すかが重要なポイントであり、特に自社株の評価額は、事業承継に必要な資金額に直結します。

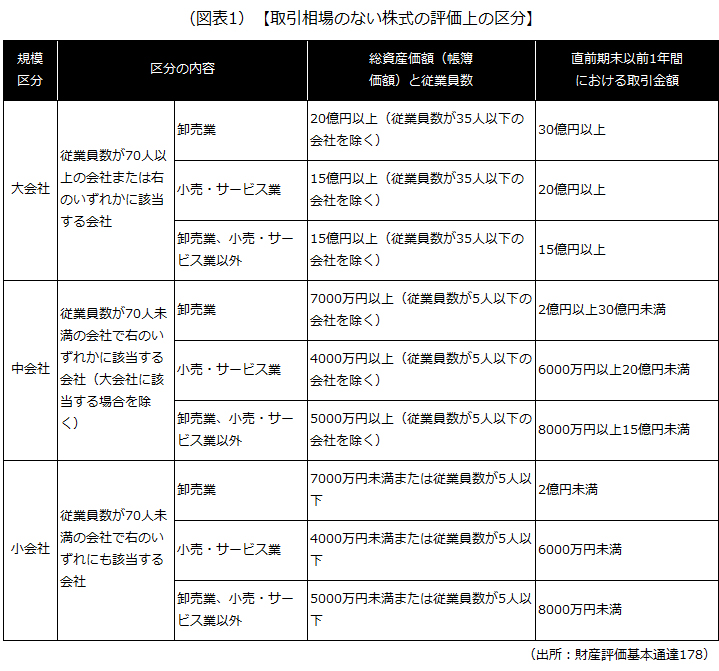

税務上、取引相場のない株式の価額は、評価しようとするその株式の発行会社(以下「評価会社」)が大会社、中会社または小会社のいずれに該当するかに応じて評価します(財産評価基本通達178)。まずは、自社の規模区分を確認してみましょう。

規模区分(大会社、中会社、小会社)に応じて自社株の評価方法は次のように異なります(財産評価基本通達179)。

- 大会社:類似業種比準価額方式で評価。納税義務者の選択により純資産価額方式によって評価することも可能

- 中会社:類似業種比準価額方式と純資産価額方式の併用方式によって評価。納税義務者の選択によって純資産価額方式で評価することも可能

- 小会社:純資産価額方式によって評価。納税義務者の選択により、類似業種比準価額方式と純資産価額方式の併用方式によって評価することも可能

2 類似業種比準価額方式

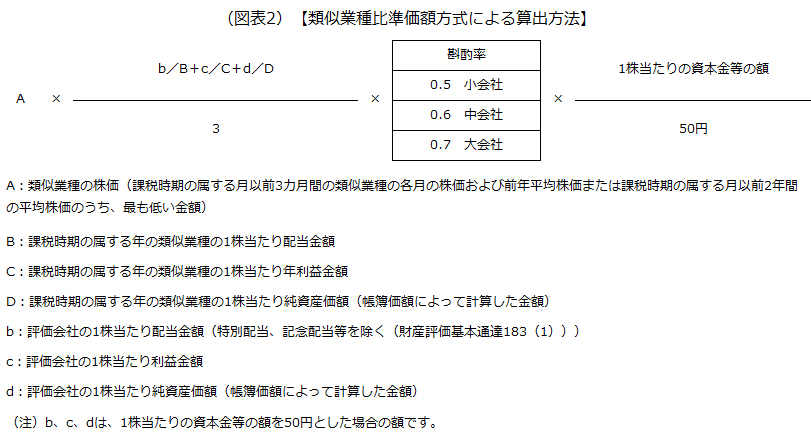

類似業種比準価額方式は、大会社の株式を評価する際に用いる方法です。大会社は事業規模が上場会社に準ずる会社とみなし、評価する会社の事業内容が類似している上場会社の株価に比準して株式の評価額を求めます。

具体的には、評価する会社と業種が類似している上場会社の株価を基に、1株当たりの配当金額、年利益金額、純資産価額を勘案して、次の算式によって株価を算出します(財産評価基本通達180)。

3 純資産価額方式

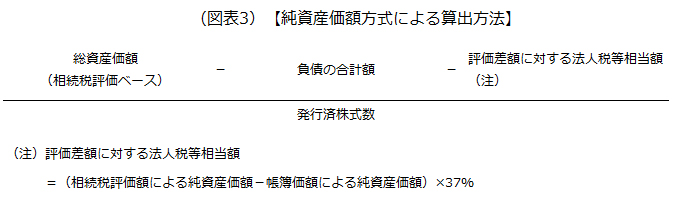

純資産価額方式は、主に小会社の株式を評価する際に用いる方法です。小会社の株式は、個人企業財産の評価とのバランスを考慮し、原則として1株当たり純資産価額によって評価します。純資産価額方式の計算方法は次の通りです(財産評価基本通達185)。

評価差額は資産の含み益ですが、これに37%を乗じて評価差額に対する法人税等に相当する金額を算出します(財産評価基本通達186-2)。

4 併用方式

併用方式は、主に中会社の株式を評価する際に用いる方法です。併用方式は次式で算出します(財産評価基本通達179)。

類似業種比準価額×L+1株当たり純資産価額×(1-L)

Lの割合は次の通りです。企業規模が大きいほうがLの割合が高くなるため、その分、類似業種比準価額の割合が高くなります。

- 中会社で大会社に近いもの:0.90

- 中会社で中間のもの:0.75

- 中会社で小会社に近いもの:0.60

- 小会社:0.50

5 その他の留意点

1)株式保有特定会社の株式の評価

評価した価額の合計額に占める株式、出資および新株予約権付社債の価額の合計額が50%以上である評価会社の株式の価額は、純資産価額方式により評価します。なお、納税義務者の選択により、他の一定の方法により評価することもできます(財産評価基本通達189-3)。

2)土地保有特定会社または開業後3年未満の会社等の株式の評価

大会社に区分される会社で土地保有割合が70%以上である会社の株式は、純資産価額方式により評価します。同じく、中会社に区分される会社で土地保有割合が90%以上である会社の株式は、純資産価額方式により評価します。ここでいう大会社及び中会社には一定の小会社も含みます(財産評価基本通達189-4)。

開業後3年未満の会社等の株式は、純資産価額方式により評価します(財産評価基本通達189-4)。

3)配当還元方式(特例的評価方式)による株式の評価

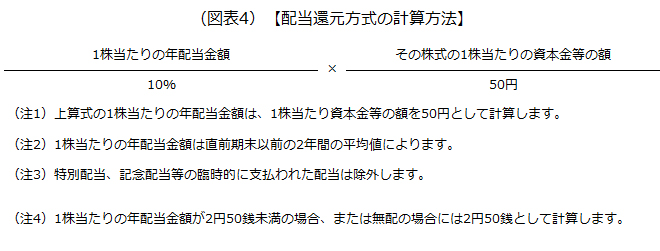

同族株主以外および同族株主等であっても持ち株数が少ない一定の株主が取得した株式については、発行会社の規模にかかわらず、特例的評価方式である配当還元方式によって評価します。なお、その金額が原則的評価方式(類似業種比準価額方式、純資産価額方式、併用方式)により計算した金額を超える場合には、原則的評価方式により評価します(財産評価基本通達188-2)。

以上(2021年12月)

(監修 税理士法人アイ・タックス 税理士 山田誠一朗)

op80088

画像:pixabay