1 誹謗中傷や虚偽の書き込みには冷静かつ毅然とした対応を

SNSや口コミサイトを通じた誹謗中傷や虚偽の書き込み(以下「誹謗中傷等」)が、深刻な社会問題となっています。もし、御社が誹謗中傷等のターゲットになってしまったら、どうしますか?

誹謗中傷等は、いつ、何をきっかけに書き込まれ、拡散されるか分かりませんし、風評被害も不安ですから、放っておくわけにはいきません。かといって、怒りに任せて感情的な対応をしてしまうと、逆に会社のほうが「炎上」してしまう恐れがあります。

誹謗中傷等には冷静かつ毅然とした対応を取りましょう。そのために重要なのは、

- 事実関係の確認と情報開示

- 書き込みの削除請求と法的措置の検討

のポイントを押さえることです。幸い、誹謗中傷等への迅速な対応などを目的として、

2025年4月1日から「情報流通プラットフォーム対処法」(旧:プロバイダ責任制限法)が施行

されましたので、対策を進めたい会社にとっては追い風となります。

この記事では、法改正の内容を押さえた上で、誹謗中傷等への対応のポイントなどを紹介します。

2 2025年4月施行の「情報流通プラットフォーム対処法」とは?

以前は「プロバイダ責任制限法」により、インターネット接続サービスを提供する事業者(アクセスプロバイダ)や、SNSや口コミサイトなどのプラットフォームを提供する事業者(コンテンツプロバイダ)の責任等について、次の内容が定められていました。

【損害賠償責任の制限】

SNSやサイト上で誰かの権利が侵害された場合、関係するプロバイダ等は一定の範囲内で、被害者に対する損害賠償責任を負わない

【発信者情報の開示請求等】

SNSやサイト上で権利を侵害された場合、その被害者は関係するプロバイダ等に、発信者(投稿者)の特定につながる情報の開示を請求できる

【発信者情報開示命令事件に関する裁判手続き】

発信者の特定につながる情報の開示を請求する際は、裁判手続きにより行う(2022年10月以降、それまで複数回の手続きが必要だったのが、一体的に行えるようになった)

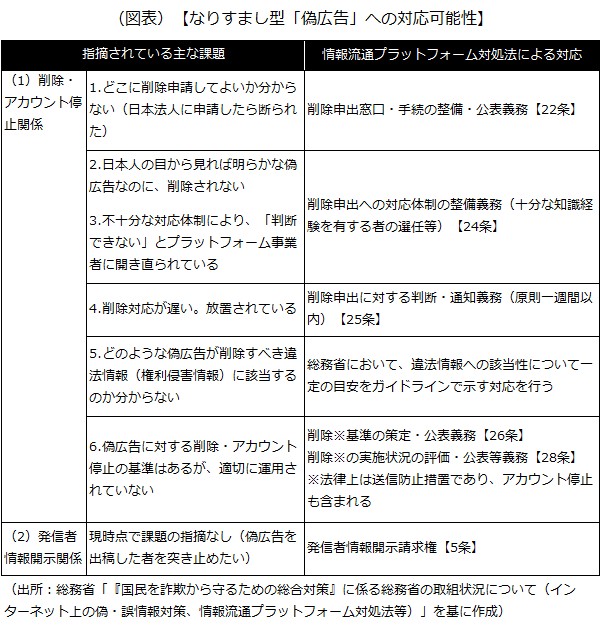

ただ、プロバイダ責任制限法には「情報の削除を求める権利」についての定めがないため、この問題を解消すべく、2025年4月1日から「情報流通プラットフォーム対処法」と名称を改めた新法が施行されました。そして、総務大臣の指定を受けた「大規模プラットフォーム事業者」というプロバイダ等に対し、次の措置が義務付けられることとなりました。

【対応の迅速化】

情報の削除を求めるための「削除申出窓口」と、窓口からの削除申出の手続きを整備・公表する。削除申出に対応するための体制を整備し、申出に対する判断・通知を行う

【運用状況の透明化】

情報を削除する際の「削除基準」を策定・公表する。情報を削除した場合、発信者への通知を行う

この改正により、例えば次のような問題を解消することが期待されています。

今後、必要な政省令が定められ、ガイドラインの見直しなどが行われます。情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会(旧:プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会)のウェブサイト内で公表される予定です。

■情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会■

https://www.isplaw.jp/

法改正の内容を踏まえた上で、誹謗中傷等への対応のポイントを見ていきます。

3 誹謗中傷等への対応のポイント

1)事実関係の確認と情報開示

誹謗中傷等を認識したとき、まずは事実関係を正確に把握することが大切です。書かれている内容に対して「根拠のないデマだ!」と頭から否定してかかって、後から事実だったことが判明すると、そのときに受けるダメージは、より深刻なものになります。

まずは、実際に誹謗中傷等の内容が掲載されているページを確認し、SNSや口コミサイトの名称、URL、発信者、書き込み日時、内容等を記録します(裁判等で証拠として必要になります)。その上で、書き込まれた内容が事実なのか、どうかを確認します。

そして、できるだけ速やかに自社のウェブサイトを通じて情報開示することが望ましいと考えられます。まだ真偽不明の状況であれば「事実関係を調査中」ということを掲載し、調査結果が判明次第、あらためて情報を開示します。なお、

SNSや口コミサイト上で直接反論はしないほうが無難

です。一部が切り取られるなどして曲解されたり、誤った情報がさらに拡散されたりする恐れがあるからです。

2)書き込みの削除請求と法的措置の検討

情報流通プラットフォーム対処法にのっとると、前述した通り、大規模プラットフォーム事業者(プロバイダ等)の削除申出窓口から、書き込みの削除を請求することになりますが、後々の法的措置のことも検討するとなると、

書き込みの削除請求を行うに当たっては、まず弁護士に相談

するのがよいでしょう。

また、総務省委託事業として、「違法・有害情報相談センター」も相談窓口を開設しています。誹謗中傷等について、削除するにはどうすれば良いのか、書き込んだ相手を特定するにはどうしたらよいのかなど、同センターのウェブサイトを通じて利用登録をすると、無料で相談できるようになります(ウェブフォームからの相談のみ受け付けています)。

■違法・有害情報相談センター■

https://ihaho.jp/

4 誹謗中傷等が後を絶たない背景

令和5年版情報通信白書において「インターネット上での偽・誤情報の拡散等」の背景として指摘されているのが、「アテンション・エコノミー」「フィルターバブル」「エコーチェンバー」です。それぞれ押さえておきたい用語です。簡単に見ていきましょう。

1)アテンション・エコノミー

インターネット上には膨大な情報が流通していますが、興味や関心、注目をひくような情報によって、クリックを促し、より多くの広告を見たり、サービスを使ってもらおうとしたりする仕組み(経済モデル)を「アテンション・エコノミー」といいます。

閲覧者数、クリック数を増やすことが経済的価値を持つようになっている中、過激なタイトルや内容、憶測だけで作成された事実に基づかない記事が次々と生み出されています。

2)フィルターバブル

インターネットで目にする情報は、その人の思考に合わせて表示されるようになっています。アルゴリズムによって検索履歴やクリック履歴が分析、学習され、見たい情報が優先的に表示されるからです。このように自身の考え方や価値観の「バブル(泡)」の中に孤立するという情報環境を「フィルターバブル」といいます。

自身が見たい(とされる)情報しか見えなくなり、そうなっていることすら意識しない状態になってしまっているかもしれません。

3)エコーチェンバー

SNSでは、自身と似たような興味・関心を持つ人をフォローする結果、自身の考えと同調する記事や意見ばかり目にすることになります。こうした状況を、閉じた小部屋で音が反響する物理現象にたとえて「エコーチェンバー」といいます。

何度も同じような意見を聞くことで、自身の考えは正しい、間違いないと、より強く信じ込んでしまいます。

5 参考:サジェスト汚染の対処法(Googleの場合)

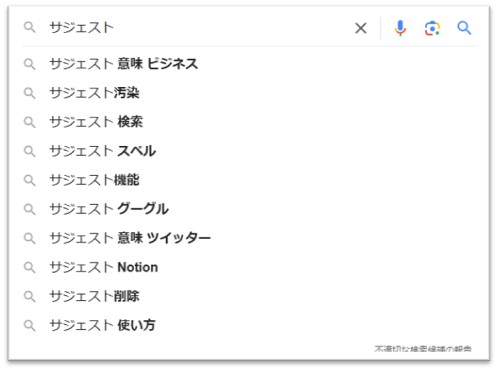

「○○(自社の社名や商品・サービス名)」をキーワード検索(エゴサーチ)し、自社の評判やイメージを確認しているところも多いのではないでしょうか?

そうしたとき、サジェストとしてネガティブなキーワードが表示されることがあります。こうした現象は「サジェスト汚染」と呼ばれます。

検索エンジンの仕組み上、仕方のないこととはいえ、悪意のある事実無根のネガティブワードをそのままにしておくのは気分の悪いものです。

Googleの場合、検索窓にキーワードを入れると表示されるサジェスト一覧の右下に小さく「不適切な検索候補の報告」があり、そこから簡易に削除申請をすることができます。

また、GoogleのLegalヘルプのフォームを経由して削除申請をすることもできますが、こちらの方法は入力項目も多く、削除申請の根拠を提示するなど、やや専門的な対応が必要です。

■Google「Legalヘルプ 法的削除に関連する問題を報告する」■

https://support.google.com/legal/contact/lr_legalother?product=searchfeature

※画面最下部で表示言語を日本語に変更できます

以上(2025年4月作成)

(監修 弁護士 坂東利国)

pj60359

画像:mw-Adobe Stock