1 安全管理が大変だからこそ、ルールが重要な建設業

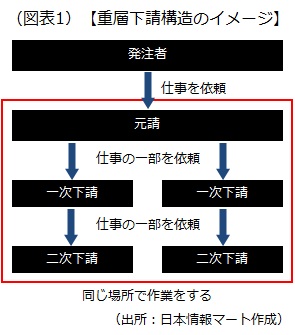

建設業は、墜落・転落などの労働災害(以下「労災」)が特に起きやすい業種です。危険な作業が多いのもそうですが、もう1つ大きな理由として、多くの事業者が同じ場所で作業をする「重層下請構造」のため、安全管理が難しいということが挙げられます。

労働安全衛生法(以下「安衛法」)では、こうした建設業特有の事情に合わせた労災防止のルールを定めています。取り急ぎ押さえておくべきルールは、

- 注文者や事業者など、立場に応じて変わる労災防止対策の義務

- 統括安全衛生責任者など、建設業特有の安全衛生管理体制

です。以降で詳しく紹介しますので、不安がある場合はご一読ください。

2 立場に応じて変わる労災防止対策の義務

1)注文者、事業者、特定元方事業者それぞれの義務を整理

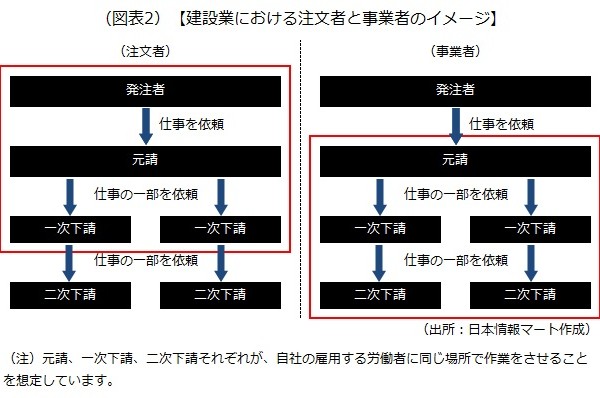

建設業の労災防止対策を考える上で、まず押さえておきたいのが安衛法の「注文者」「事業者」というワードです。簡単に言うと、

- 注文者:仕事の全部または一部を他者に依頼する者

- 事業者:自社の雇用する労働者に作業をさせる者(事業を行うもので労働者を使用するもの)

という意味で、それぞれに異なる労災防止対策が義務付けられています。言葉の意味は単純ですが、建設業の場合、前述した重層下請構造の関係で、誰が注文者で、誰が事業者かが分かりにくいので、念のため図で整理してみましょう。図表2の赤囲みの部分が該当者です。

図表2の場合、注文者は「発注者、元請、一次下請」になります。二次下請は自分たちの仕事の一部を請け負わせる相手がいないため、注文者にはなりません。一方、事業者は「元請、一次下請、二次下請」になります。発注者は自社の雇用する労働者を現場で働かせないのであれば、(建設現場の労災防止対策を実施すべき)事業者にはなりません。

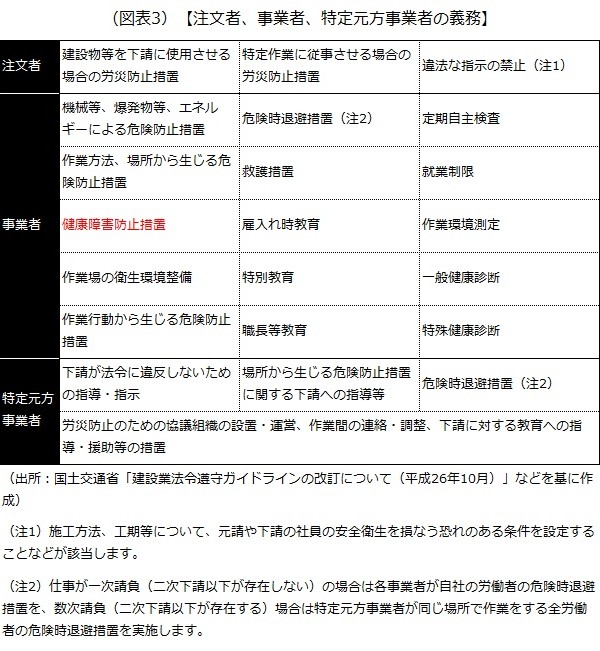

さて、注文者と事業者には、それぞれ図表3の労災防止対策が義務付けられています。なお、事業者のうち、建設業・造船業の場合については、

発注者から直接建設等の仕事の依頼を受ける元請は、安衛法の「特定元方事業者」

に当たり、通常の事業者の義務に加えて、特定元方事業者の義務も果たさなければなりません。

どれも大切な義務ですが、図表3の赤字の「健康障害防止措置」については、2023年4月1日に「一人親方等の安全衛生対策」に関する法改正がありましたので、事業者は義務の内容について認識の誤りがないか、いま一度確認しておきましょう。

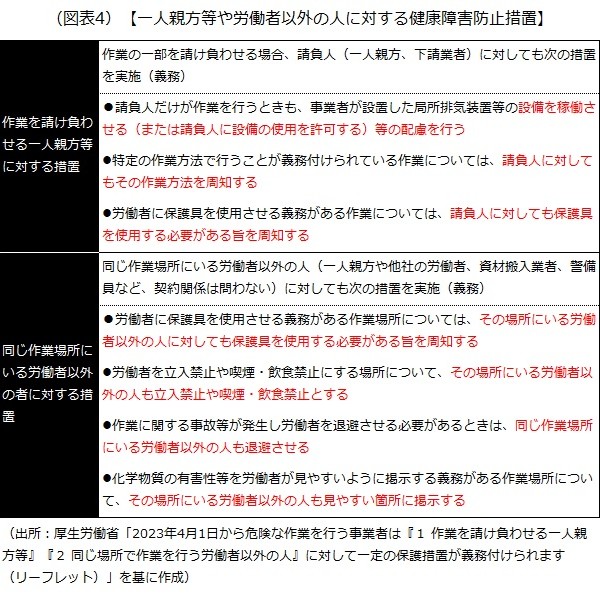

2)健康障害防止措置は、労働者だけでなく「一人親方等」も対象

健康障害防止措置とは、安衛法第22条で列挙されている「危険有害な作業」に従事する労働者が健康障害になるのを防ぐため、事業者が実施しなければならないとされる措置のことです。具体的には、

- 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害

- 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害

- 計器監視、精密工作等の作業による健康障害

- 排気、排液または残さい物による健康障害

を防止するために必要な措置を実施する義務があります。

建設業の場合、例えば、ずい道(トンネル)の掘削作業や金属の溶接作業などで、労働者が粉じんにさらされることがありますが、こうした場合は「粉じんを防ぐための保護具を労働者に着用させる」などの措置を実施する必要があります。また、

自社の労働者だけでなく、「作業を請け負わせる一人親方等」「同じ場所で作業を行う労働者以外の人」についても、健康障害防止措置が義務付け

られています。

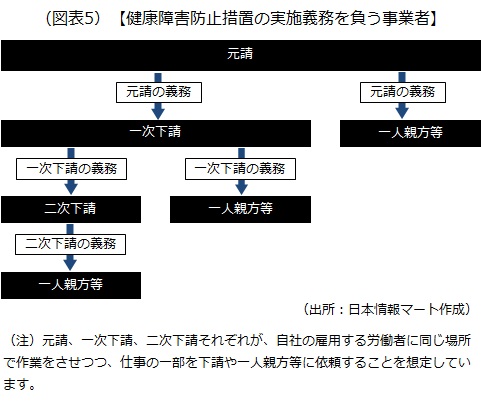

一人親方等や労働者以外の人に対して健康障害防止措置を実施する義務を負うのは、「その人たちに仕事を請け負わせる事業者」です。イメージは図表5の通りです。

なお、元請(特定元方事業者)の場合、自ら仕事を請け負わせる一次下請や一人親方等に対して健康障害防止措置の実施義務を負うだけでなく、

下請(一次下請だけでなく全ての下請)が健康障害防止措置の実施義務に反している場合、その下請に対して必要な指示を行う義務

も負います。

3 建設業特有の安全衛生管理体制

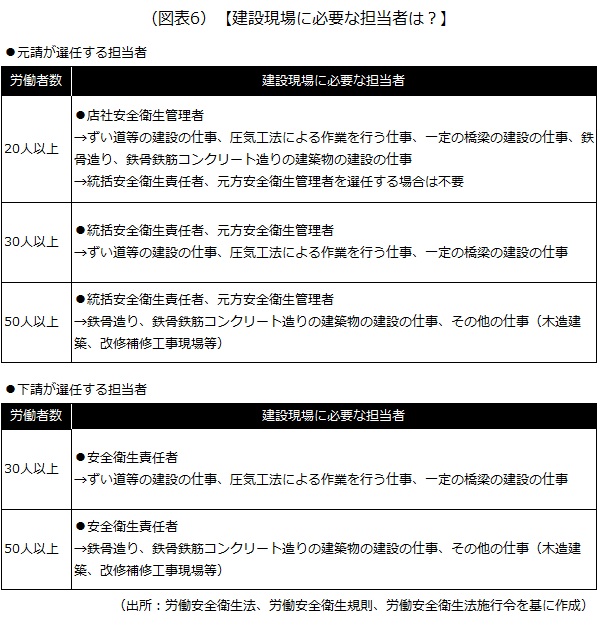

前章で紹介した義務を確実に履行するため、各事業者には安全衛生管理体制の構築が義務付けられています。建設業の場合、図表6の通り、建設業特有の担当者の選任が必要となります。なお、労働者数は同じ場所で作業をする労働者(自社が雇用する者以外も含む)の人数です。

以降で各担当者の概要、選任に必要な手続きを紹介します。なお、図表6は建設業特有の内容ですが、この他に通常の安全衛生管理体制(建設業以外の業種にも広く適用されるもの)の構築も必要となるため、注意してください。詳細は、次の記事をご確認ください。

1)統括安全衛生責任者

1.主な職務

元方安全衛生管理者などを指揮し、次の6つの事項を統括管理します。

- 協議組織の設置・運営

- 作業間の連絡・調整

- 作業場所の巡視(巡視の頻度については特に定めなし)

- 下請(関係請負人)が行う労働者の安全衛生教育に対する指導・援助

- 仕事の工程に関する計画、作業場所における機械、設備等の配置計画の作成、当該機械、設備等を使用する作業に関し下請(関係請負人)が安衛法等に基づき講ずべき措置についての指導

- その他労働災害防止のために必要な事項

2.担当者になれる者、選任時に必要な手続き

建設現場において、事業を実質的に統括管理する者が担当します。元請(特定元方事業者)は事業の開始後、担当者の氏名等を、遅滞なく現場を管轄する労働基準監督署長に報告します。

2)元方安全衛生管理者

1.主な職務

統括安全衛生責任者が統括管理する事項のうち、技術的事項の管理を担当します。

2.担当者になれる者、選任時に必要な手続き

大学または高等専門学校における理科系統の正規課程修了者で、3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験がある者など、一定の資格を有する者でなければなりません。元請(特定元方事業者)は事業の開始後、担当者の氏名等を、遅滞なく現場を管轄する労働基準監督署長に報告します。

3)店社安全衛生管理者

1.主な職務

統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者の選任義務がない建設現場にて、主に次の5つの職務を担当します。

- 建設現場における、統括安全衛生管理を担当する者(現場代理人等)に対する指導

- 作業場所の巡視(毎月1回以上)

- 労働者の作業の種類その他作業の実施状況の把握

- 協議組織の会議への参加

- 仕事の工程に関する計画、作業場所における機械、設備等の配置計画の作成、当該機械、設備等を使用する作業に関し下請(関係請負人)が安衛法等に基づき講ずべき措置が講じられているかの確認

2.担当者になれる者、選任時に必要な手続き

大学または高等専門学校の卒業者等で、3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験がある者など、一定の資格を有する者でなければなりません。元請(特定元方事業者)は事業の開始後、担当者の氏名等を、遅滞なく現場を管轄する労働基準監督署長に報告します。

4)安全衛生責任者

1.主な職務

建設業特有の安全衛生管理体制の中で、唯一下請(関係請負人)が選任する担当者で、次の6つの職務を担当します。

- 統括安全衛生責任者との連絡

- 統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡

- 2.の事項のうち、下請(関係請負人)に関するものの実施についての管理

- 下請(関係請負人)がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と元請(特定元方事業者)が作成する仕事の工程に関する計画等との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整

- 労働者の混在作業に起因する労働災害に関する危険の有無の確認

- 下請(関係請負人)がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における、その請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡調整

2.担当者になれる者、選任時に必要な手続き

担当者になるための要件については特に定めがありませんが、職長が選任されることが多いようです。なお、選任に当たり、現場を管轄する労働基準監督署長などへの報告は不要です。ただし、選任した場合はその旨を元請(特定元方事業者)に遅滞なく通報する必要があります。

以上(2025年6月更新)

(監修 TMI総合法律事務所 弁護士 池田絹助)

pj00247

画像:unsplash