1 「実運送体制管理簿」とは?

早速ですが、

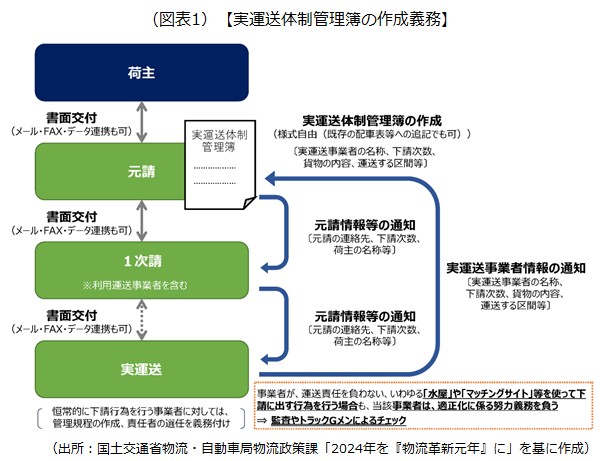

2025年4月から、改正貨物自動車運送事業法により、荷主から運送を委託された元請事業者に対し、「実運送体制管理簿」という運送の実態を記録する管理簿の作成が義務付けられました。

実運送体制管理簿の作成義務があるのは元請事業者ですが、トラック運送業は多重下請構造になっており、作成に当たっては荷主や実運送事業者などと連携する必要があります。ですから、この記事は、トラック運送事業者(特に元請事業者)だけではなく、荷主企業にもお役立ていただきたい内容になっています。

実運送体制管理簿を作成する元請事業者にとっては、「ただでさえ人手不足なのに、さらに事務負担が増えるのか……」と愚痴の一つも言いたいところですが、これについては便利なサービスも登場しているので、後ほどご紹介します。

では、実運送体制管理簿の内容をみていきましょう。また、第4章では物流業界を取り巻く環境と国や業界団体が目指す将来像についても簡単に紹介しているので、ご確認ください。

2 実運送体制管理簿に記載することと、未対応時の罰則

1)実運送体制管理簿に記載すること

元請事業者が実運送体制管理簿を作成しなければならないのは、荷主企業(真荷主)から引き受けた1.5トン以上の貨物の運送について、他のトラック運送事業者を利用したときです。この場合、貨物の運送ごとに、次の事項を記載した実運送体制管理簿を作成します。

- 実運送事業者の商号または名称

- 実運送事業者が実運送を行う貨物の内容および区間

- 実運送事業者の請負階層

- その他国土交通省令で定める事項

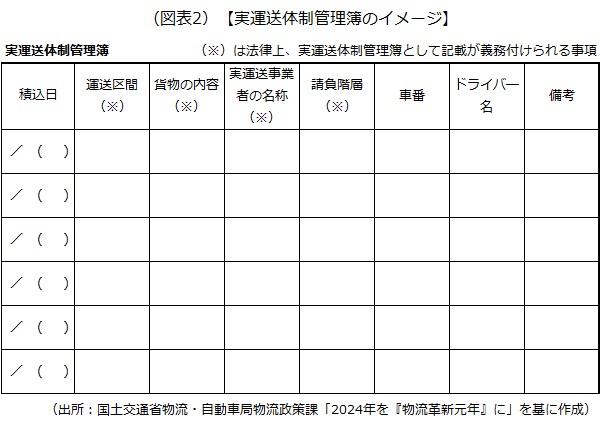

実運送体制管理簿には、

- 記載しなければならない項目は決まっているが、書式は事業者が自由に決められる

- 作成・保存の方法は、紙媒体、電子媒体のどちらでも構わない

というルールがあります。つまり、必要なことさえ記録してあれば問題ありません。

「実運送体制管理簿」のイメージは次の通りです。

なお、4.の「その他国土交通省令で定める事項」は、後から追加される可能性がありますが、1.~3.の事項が記載されていれば、既存の配車表を活用することも可能です。実運送体制管理簿は、貨物の運送の完了した日から1年間、営業所に備え置く必要があります。

(注)真荷主とは、一般貨物自動車運送事業者として利用運送を行う一番上位の事業者に「直接」運送の委託をしている事業者のことです。真荷主から貨物の運送を引き受ける際に、元請事業者から実運送事業者に至るまでの一連の委託関係が明らかとなっている場合は、貨物の運送ごとに実運送体制管理簿を作成する必要はありません。

実務の具体的な留意点などについては、国土交通省からQ&A(随時更新)が出ていますのでそちらをご確認ください。

■国土交通省「改正貨物自動車運送事業法(令和7年4月1日施行)について」■

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn4_000014.html

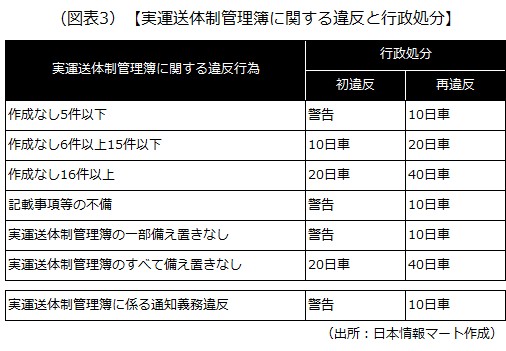

2)未対応時の罰則

実運送体制管理簿の作成・保存に不備が認められ、貨物自動車運送事業法違反とみなされると、「文書警告」や「自動車の使用停止」の行政処分を受ける恐れがあります。

行政処分の対象となる事業者は、必ずしも元請事業者だけではありません。実運送体制管理簿に係る通知義務違反があれば、下請事業者が対象になるケースもあり得ます。

なお、元請事業者は、図表2の行政処分以外に、下請法の「優先的地位の濫用」の罪に問われるリスクもあります。

■国土交通省「【別表】(貨物)違反事項ごとの行政処分等の基準(令和7年2月改正、4月施行)」■

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/baseline.html

3 実運送体制管理簿の作成もできる便利なサービス

実運送体制管理簿の作成については、次のような便利なサービスもあるので、活用してみるとよいでしょう。

■Hacobu「MOVO Vista(ムーボ・ヴィスタ)」■

https://hacobu.jp/movo-vista/

■AppLogi「AppLogi DX Platform(アップロジ・ディーエックス・プラットフォーム)■

https://app-logi.co.jp/

■Univearth「LIFTI carriers(リフティ・キャリアズ)」■

https://www.lifti.jp/carriers

トライアル期間の有無や、問い合わせ対応などのフォロー体制などを考慮しつつ、こうしたサービスの導入を検討してみてはいかがでしょうか?

4 (参考)物流業界を取り巻く環境と国が目指す将来像

1)物流の2024年問題

物流は生活・経済を支える社会インフラですが、「物流の2024年問題」を抱えています。働き方改革関連法の施行によって、ドライバーの長時間労働の是正などが期待される半面、物流の停滞が懸念されているのです。何も対策を講じなければ、輸送能力が2024年度には14%(4億トン相当)、2030年度には34%(9億トン相当)不足し、貨物を今のようには運べなくなる恐れがあるといわれています。

こうした中、「流通業務総合効率化法」と「貨物自動車運送事業法」の改正法が2024年5月に公布され、順次施行されつつあります。

■国土交通省「物流改正法」■

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn1_000029.html

2)国が目指す将来像は「フィジカルインターネット」

「フィジカルインターネット」は、インターネットで用いられるパケット通信(データを小分けにして送受信する)の考え方を、現実の物流の世界にも適用しようというものです。

概念的には、物流の機能を細かく分けて、使いたい機能を、使いたいときに、使いたい人が最適なかたちで組み合わせて使えるようにするということです。

経済産業省・国土交通省は、「フィジカルインターネット」を実現すべく、2040年を目標としたロードマップを2021年10月に取りまとめ、公表しています。

■国土交通省「フィジカルインターネット・ロードマップをとりまとめました!」■

https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000594.html

3)物流ダイナミックプライシングの適用可能性

「フィジカルインターネット」に大きく関係してくるのが、ダイナミックプライシングをはじめとする、物流業界のDX(デジタルトランスフォーメーション)です。

「ダイナミックプライシング」は、商品やサービスの需要と供給の状況に応じて価格を変動させる仕組みで、航空券の料金やホテルの宿泊料などで使われています。物流ダイナミックプライシングは、この仕組みを物流業界にも適用しようというものです。

経済産業省は、「令和4年度流通・物流の効率化・付加価値創出に係る基盤構築事業(ダイナミックプライシングの物流適応に関する調査)最終報告書」として、有限責任監査法人トーマツが取りまとめた委託調査報告書を公表しています。

■経済産業省「令和4年度流通・物流の効率化・付加価値創出に係る基盤構築事業(ダイナミックプライシングの物流適応に関する調査)最終報告書」■

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2022FY/000278.pdf

4)トラックの「標準的運賃」の告示

物流ダイナミックプライシングの実現に関係してくるのが、適正な運賃のあり方です。

ダイナミックプライシングでは、需要が多ければ料金が上がり、需要が少なくなれば料金が下がるのが本来の姿です。しかし、物流業界の現状は、価格競争で需要を奪い合い、忙しいのにもうらない状態になってしまっています。

こういった事態を避けるためにも、一定程度の運賃水準が保たれなければなりません。国土交通省は、2024年3月、トラックの運賃水準を8%引き上げるとともに、荷役の対価等を加算した、新たな標準的運賃を告示しました。この告示は2024年6月から施行されています。

■国土交通省「『標準的な運賃』について」■

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000118.html

5)貨物自動車運送の「事業許可更新制」導入検討

標準的運賃を守らないトラック運送事業者が受注を増やしてしまっては本末転倒です。こうした中、全日本トラック協会を中心とする業界団体からの強い要望を受け、自民党トラック議連などが検討を進めているのが、貨物自動車運送の「事業許可更新制」です。真っ当な競争環境をつくるためにトラック運送事業者の質を問い、悪質事業者の退場を促すものです。

2025年2月に開催された自民党トラック議連の総会では、「事業許可更新制」の導入などを盛り込んだ貨物自動車運送事業法の改正法案と制度運用に伴う新法(適正競争推進特別措置法=仮称)の骨子が明らかにされました。主な内容としては次の通りです。

- 有効期間を5年間とする「事業許可更新制」を導入

- 更新制度を運用する公的機関(適正競争推進機関=仮称)を新設

- 新制度と実施機関が運用を開始するまで3~5年程度の猶予期間を設ける

早ければ、今国会の会期末(2025年6月22日)までに超党派の議員立法で、国会に法案が提出される見込みです。

■全日本トラック協会「広報とらっく(2025年2月25日号)」■

https://jta.or.jp/pdf/kohotruck/20250225.pdf

6)「事業許可更新制」を実現するための環境整備の1つが「実運送体制管理簿」

「事業許可更新制」を実現するために必要なのが、多重下請構造の是正です。物流業界は、

荷主企業→元請事業者→一次請→二次請→三次請→四次請……

と多重下請構造となっており、実際に貨物を運ぶ実運送事業者は四次請やそれより後の事業者であることも珍しくありません。

ドライバーの働き方改革を実現し維持していくには、荷主企業が払う運賃が、実運送事業者が受け取る運賃と同じでなければなりませんが、そうした環境を整備するために必要なのが、運送契約を書面で交わし、誰がどこに何をいくらで運んだのか分かるようにしておくことです。

「実運送体制管理簿」の作成義務化は、「事業許可更新制」を実現するための環境整備の1つと捉えられるでしょう。

以上(2025年4月作成)

pj40072

画像:pisan thailand-Adobe Stock