1 はじめに

さて、今回はPART.5ということで、「戦わない人材採用のススメ」シリーズの最終回となります。今までお付き合いくださりありがとうございました。今回のテーマは「リファラル採用の活用」です。リファラル採用という言葉ご存じでしょうか?近頃、まあまあ聞くようになった言葉かな?と思います。

採用環境が厳しくなるにつれ、従来通りの採用(求人サイトなどを利用した採用=オーディション型採用)ではなかなか良い人材が採用できない、また、前回お話ししました不適格人材を誤って採用してしまうリスクが避けられないなどの背景から注目を浴びているものです。加えて、後ほど詳しくご紹介しますが、リファラル採用に続き、最近注目されているのが「アルムナイ採用」です。これは簡単に言うと、自社を過去に退職した人材を改めて採用するものです。例えば、転職した社員と転職後も一定の関係を持ち続けて、何年か後に改めて採用するようなケースです。この二つの採用方法に共通している最大のメリットは、「どんな人物か事前にわかっている」点にあります。繰り返しですが、不適格人材を採用してしまうと最悪の場合、会社が組織崩壊することもあり得ます。前回は、そのようなリスクを回避する採用面接の方法として、「できるだけ多くの人の目で見ること」「適性検査やリファレンスチェックの活用」などについてお伝えしましたが、(お伝えしておいてこんなこと言うのも何ですが…)これらを確実に実行したとしても、リスクを0にすることはできません。しかしながら、今回ご紹介するこの二つの方法であれば、少なくとも「不適格人材ではない」ということは断言できます。そこが最大の強みということになります。それでは、まずはリファラル採用についてみていきたいと思います。

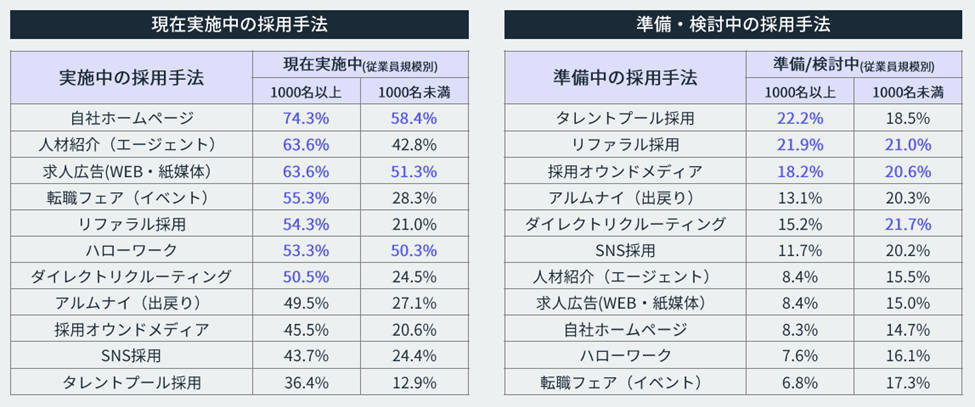

<ご参考:実施中の人材採用手法と今後検討する手法>

(出典:2023年度 リファラル採用 従業員規模別統計レポート TalentX社)

2 リファラル採用とは

リファラル(referral)という単語は、「紹介」「推薦」という意味を持っています。リファラル採用とは、自社の社員や自社のことをよく理解している友人や知人などの紹介から行う採用手法です。それって「縁故採用」のことでは?と思われた方もいらっしゃるかもですが、縁故採用は社長や役員などの親族や知人などからいわゆる裏口入社的な形での採用であるのに対し、リファラル採用は自社の関係者からの紹介という点では同じですが、自社の採用基準を満たした方のみを採用する(基準を満たさない場合は採用しない)という点が大きく異なります。それではリファラル採用のメリット、デメリットについて見ていきましょう。

(1)リファラル採用のメリット

① どんな人物かがあらかじめ分かっている

中小企業における採用の失敗は大きな経営リスクです。採用できても半年や1年などの短期で退職してしまうケースや不適格人材を誤って採用してしまうなどは絶対に避けなければなりません。求人サイトなどからの応募者はどんな方か分からないのに対し、リファラル採用の応募者は自社の関係者の誰かがよく知る人物ですので、間違っても不適格人材の可能性はないと言えます。この点が最大のメリットです。

② ミスマッチが起こりにくく定着しやすい

前記①とつながる部分ですが、応募する前や入社を決める前に、自社の関係者が応募者に対して自社の正確な情報を丁寧に伝えているため、入社後に「こんなはずじゃなかった」というミスマッチが起こりにくく、その結果、定着につながります。

③ 転職潜在層にアプローチできる

通常、求人サイト等から応募してくる応募者はすでに転職市場に出てしまっている人です。他社にも応募している可能性もあり、他社が自社よりも良い条件を出している場合は、採用したいと思ったとしても他社にいってしまうことも大いにありえます。その反面、リファラル採用の応募者については、転職市場に出る前の人ですので、基本的に競合他社は存在しません。「戦わない人材採用」の観点となります。

④ 採用コストの削減につながる

そもそもコスト削減のために行うものではありませんが、結果的に求人媒体や人材紹介などの業者を利用せずに採用活動ができるため、コスト削減につながります。ただし、詳しくは制度設計のところでお話ししますが、紹介者に対するインセンティブ(報酬)を支払う場合はその分の新たなコストが発生しますし、社員と応募者の会食代を負担するなどのコストも発生しますので注意が必要です。

(2)リファラル採用のデメリット

① 時間がかかる

今、他の会社などで活躍している人を採用するわけですので、すぐにというわけにはいきません。現在勤めている会社を辞めるのに一定の期間が必要ですし、アプローチした方が転職を考えていない場合には、その気になってもらうのにある程度の期間が必要となります。時には、初めてアプローチしてから1年がかり、2年がかりなんてこともあります。「人が足らないので今すぐにでも雇い入れたい」などの場合には不向きな手法と言えます。

② 配置や人間関係が難しい

自社の社員からの紹介であった場合、大きな会社であれば全く違う部署に配置することも可能でしょうが、中小企業の場合、紹介者の近くに配置せざるを得ないケースも考えられます。業務でわからないことを質問しやすいなど、それはそれで良い面でもあるわけですが、もともとの知り合いなのでかえってやりづらかったりするかも知れません。また、プライベートでの関係性が仕事に影響を与えることもあるかも知れません。さらに、紹介してもらった応募者が採用となれば良いですが、採用基準を満たさずに不採用となった場合は、紹介者と応募者の関係性に相当の配慮が必要になります。

3 リファラル採用の仕組みづくり

メリット、デメリットについてしっかりと理解したうえで、仕組みづくりに入ります。リファラル採用を成功させるためにはしっかりとした仕組みづくりが重要になります。紹介があった場合のインセンティブを決めるだけでは不十分です。まずは、社員に対して、自社の経営ビジョンや求める人物像をしっかりと伝え、紹介する側、される側の双方にとって分かりやすい制度にすることがスムーズな運用のためのポイントとなります。具体的には、採用条件や応募方法などの情報を社内イントラに掲載するなどして簡単に確認できるようにする。また、実際の社員の紹介活動や採用状況を目に見える形で伝えられるような仕組みもあった方がうまくいく確率がぐんと上がります。

これらすべてを独自に作り上げるのは相当な労力が必要になりますが、リファラル採用に特化した活動促進サービス(※)もありますので利用を検討されてみてはいかがでしょうか?その他、特にはっきりと決めておいた方が良い点は以下の二つです。

<※ MyReferのご紹介>

① インセンティブ(紹介報酬制度)

一般的には、採用決定時に1人当たり5万円~20万円程度の報酬を支給しているケースが多いと思いますが、職種や採用難易度、企業の採用ひっ迫度などに応じて金額を設定します。また、採用決定時ではなく応募獲得時に何かしらのインセンティブを設定する場合や、報酬を金銭以外のものに設定している場合もあり、会社の風土、文化、スタイルに合わせて制度設計します。

ここからは私の考えですが、インセンティブは高額にしない方が良いと思いますし、できれば「なし」とするか「お金以外」にした方が良いと思います。なぜなら、応募し採用された社員が、入社後に高額なインセンティブがあることを知った場合、「お金目当てで紹介したのか」と思われてしまう危険性があるからです。また、金額の多い少ないと紹介数は必ずしも連動しないので、(紹介していただいた方に感謝の気持ちを「形」で示すことは大切ですが)お金ではなく、リファラル採用の活動を行うことが会社に貢献しているんだという意義を感じていただくことの方が効果は高まると思います。そのためには制度導入にあたって、トップが社員に向けて制度導入の目的や意義をしっかりと伝えていただくことも重要なポイントとなります。

② 会食費用

候補者との会食費用を支給することで、社員が候補者に対して声を掛けるハードルを下げることができます。具体的には、カフェやランチ、夜の会食代を支給するなど、会食シーンや支給する費用は、それぞれの会社のスタンスに合わせて設定します。紹介者である自社社員の費用だけでなく、友人・知人の会食費も支給対象とすることで社員が友人を誘いやすくなり、リファラル採用を促進できます。

ただし、安易に会食制度を設計すると、単に会食することが目的となってしまって、会食の数は増えるが紹介は全く進まないなどの可能性もあります。よって、例えば会食費の申請は事前申請を必須にすることや、誰と会食を行ったのか、どんな内容だったのかについて報告させるなど、リファラル採用の成果につながるルール設定をすることが重要です。

4 アルムナイ採用

(1)アルムナイ採用とは

アルムナイとは、「卒業生」「同窓生」を意味する単語ですが、そこから派生して「退職者」という意味で使われています。アルムナイ採用とは、一度退職した社員を再び雇い入れる採用手法です。アルムナイは社内事情や企業文化を理解しているので、ミスマッチのリスクが低いことが最大の特徴です。また、外部での経験を経て視野が広がった人材が自社に加わることで、新たな気づきが組織の成長につながることも期待できます。それではアルムナイ採用についてのメリット、デメリットを見てみましょう。

(2)アルムナイ採用のメリット

① 即戦力としての活躍を期待できる

前述のとおり、すでに自社での勤務経験のある人材を雇い入れるため、即戦力としての活躍を期待できます。また、自社の退職後に得た知識や経験を生かして、業務フローを見直すことで業務効率をアップさせることや、新しいアイデアを取り入れることで競争力の強化につなげることなどが期待できます。

② 採用・教育コストの削減

リファラル採用同様に求人媒体や人材紹介会社を利用する必要がほぼないため、採用コストを削減できます。また、アルムナイはすでに企業文化や社内制度、業務内容を把握しているため、研修や教育にかかる時間と費用も抑えられます。

(3)アルムナイ採用のデメリット

① 既存社員の退職を誘発する

アルムナイ採用制度があると「退職しても戻れる」という安心感から、既存社員の退職に対するハードルを下げてしまう可能性があります。この心理が原因で離職率が高まり、結果的に、会社全体の定着率が低下し、人材の流出につながるかも知れません。既存社員のむやみな退職を防ぐには、アルムナイとして再雇用されるためには一定の条件があることを示し、この制度は無条件に利用できるものではないことを社員に周知します。具体的には、在職中の成績や評価、スキル要件等を明確にし、また、再雇用に際しても求められる基準があり必ず採用されるとは限らないとするなど、制度の利用について制約を設けることなどが考えられます。

② スキルギャップの可能性

アルムナイ社員の知識やスキルが、現在の自社が求める基準を満たさない可能性があります。特に、退職後の期間が長い場合は、時代の変化によりアルムナイ社員の持っている知識やスキルが時代遅れになっている可能性が高いです。このような場合は、アルムナイの再雇用にあたり、スキルや経験の現状をしっかりと確認し、必要に応じて研修を行うなどが必要となります。

(4)アルムナイ採用の仕組みづくり

アルムナイ採用を成功させるには、具体的なルール設定や社内体制の整備、退職者との関係構築など、綿密な準備が必要となります。

① 復職条件の設定

アルムナイ採用を導入する際は復職条件を設定して、どんな場合でも再雇用が認められるわけではないことを示すことが重要です。例えば、「一定期間以上の勤務経験があること」「役職等のランクが基準以上であること」「特定の退職理由(懲戒解雇など)ではないこと」など、具体的な条件を設定することで、採用基準が明確になり、既存社員の納得を得やすくなります。また、これらの制約がむやみな退職を防ぐことにもつながります。

② 制度の周知

アルムナイ採用を機能させるためには、既存社員へ制度の存在を周知することが重要です。また、退職者には退職時の面談で再雇用制度について説明し、希望する場合の手続き等を明確に示すことにより、復職への心理的なハードルを下げることができます。

③ 退職者との接点

制度の利用を促進するためには、退職者と定期的に接点を持ち続けることが大切です。退職後の会社の状況が全く分からなくては、再度入社したいとの動機の形成が難しくなります。よって、退職者を含めた懇親会などのイベントを開催したり、SNSを活用してこまめに情報提供を行うことなどにより、会社の最新状況が分かることによって応募の動機形成につなげることができます。

5 まとめ

いかがでしたでしょうか?今回はリファラル採用、アルムナイ採用について見てきました。いずれも企業規模に応じた制度設計が必要になりますし、一定規模以上の企業についてはアナログでの制度運用は難しいと思いますので、専用のサポートサービスなどの利用をお勧めします。

最後になりますが、採用環境はますます厳しくなる一方です。現時点では、人材採用には特に困っていない会社であっても、何年か後には必ず必要になるはずです。ただ、その頃は今とは比べ物にならないくらい厳しい状況になっていることも考えられます。よって、仮に今は困っていなくても、まずはできることから取り掛かっていただくべきだと思っています。そのために、この「戦わない人材採用のススメ」シリーズが何かしら皆さんのお役に立てる情報提供になれば幸いです。

以上(2025年4月作成)

sj09146

画像:photo-ac