目次

この記事では、現役社労士が直面した小さな運送業の労災の事例として、「居眠り運転の事故を『自己責任』で片付け、労災対応を怠った結果、訴えられてしまった会社」の話を紹介します(実際の会社が特定できないように省略したり、表現を変えたりしているところがあります)。

1 居眠り運転の事故を「自己責任」で片付けたら、会社が訴えられてしまった……

社員数12人の運送会社に勤めるドライバーAさん。人手不足もあって1日10時間を超える運転業務が常態化し、十分な睡眠時間が確保できず、休憩も短く、疲労がたまっていました。そんな状況が続いていたAさんは、ある日、居眠り運転を起こしてガードレールに衝突。幸い大けがには至りませんでしたが、むち打ちや背中の痛みに悩まされることになりました。

社長は「自分で体調管理をしっかりしてくれないと困るよ。労災にすると、会社の労災保険料が上がっちゃうから、健康保険で治療してよ」とAさんに頼み込み、Aさんも責任を感じて社長に従いました。しかし、後日、社長はがくぜんとします。なんとAさんが「居眠り運転をしてしまったのは、会社から過重労働を強いられたからだ」と、訴訟を提起したのです。

2 「労災かくし」は違法! さらに安全配慮義務違反で責任を問われるリスクも……

業務中の事故でけがをした場合、それが労災になるかどうかは、

- 業務遂行性:その事故は、「会社の支配・管理下にある」ときに発生したのか

- 業務起因性:その事故は、「業務と因果関係がある」といえるか

を基準に判断されます。Aさんのように、会社の業務で車両を運転していて事故に遭ったのなら、基本的には業務遂行性・業務起因性が認められます。たとえ居眠り運転でも、業務遂行性・業務起因性が認められるのなら、「業務上災害」として扱わなければなりません。

安易に健康保険を使うと、後に労働基準監督署の調査で「労災かくし」と判断されることがあります(違反は労働安全衛生法により50万円以下の罰金の対象)。会社が「保険料の上昇」や「監督署の調査」を恐れて労災を隠すケースが散見されますが、処罰されることや社員との信頼関係を考えると、事故を隠すリスクは大きいです。

また、Aさんの場合は、十分な睡眠時間が確保できない中で事故を起こしています。会社は、社員が安全かつ健康に働けるように配慮する「安全配慮義務」を負っていますから、居眠り運転の原因が、会社の管理不足からくる過密労働にあるならば、会社が安全配慮義務違反で損害賠償を請求されることも十分あり得ます。

3 労働者死傷病報告のルールを正しく押さえつつ、労働時間管理をしっかりと!

まずは、「労災が発生したら労災保険で対応する」「労災により休業・死亡が発生した場合、労働者死傷病報告を提出する」という法律のルールを守りましょう。ちなみに、労働者死傷病報告の提出時期は、

- 4日以上の休業(または死亡)の場合:労災発生から遅滞なく

- 4日未満の休業の場合:3カ月ごと(4月末、7月末、10月末、1月末)

となっていて、2025年1月からは「電子政府の総合窓口(e-Gov)」での提出(電子申請)が義務化されています。

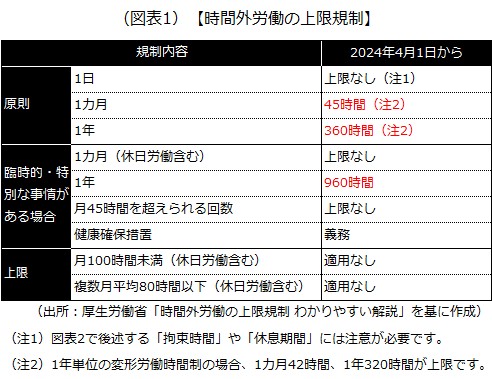

また、過重労働の防止のため、2024年4月1日から適用が始まっている「時間外労働の上限規制」と「改善基準告示(トラック運転者)」についても改めて周知徹底しておきましょう。

2024年4月1日以降、自動車運転の業務の時間外労働は「原則1カ月45時間、1年360時間まで」となり、臨時的・特別な事情がある場合も「1年960時間」が上限となっています。

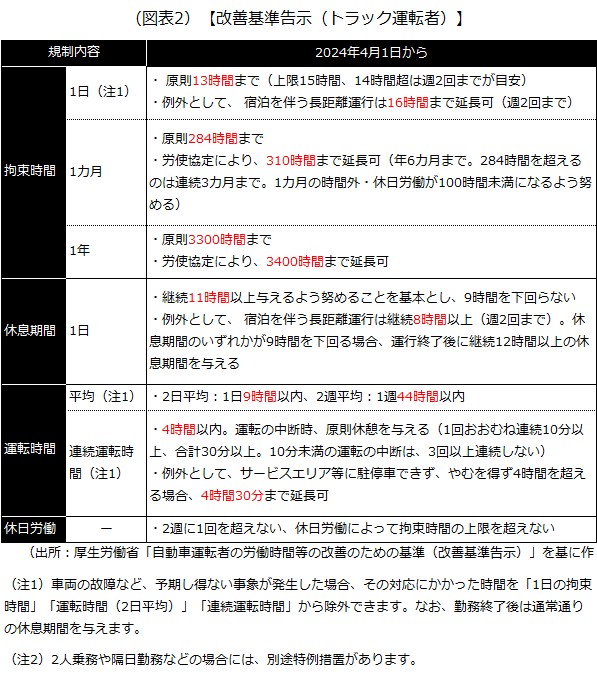

改善基準告示は、「トラック運転者」「タクシー・ハイヤー運転者」「バス運転者」についてそれぞれ定められていて、トラック運転者の場合は次のようになっています。

以上(2025年7月作成)

pj00766

画像:ChatGPT