目次

1 蓄電池の概要

太陽光発電で生み出した電気を効率的に使うために併設される蓄電池は、家庭用と産業用とに分かれます。家庭用と産業用の大きな違いは、蓄電池に貯められる電気の容量にあります。家庭用は容量が5kWh~10kWh程度に対して、産業用は小さくても10数kWh~20kW、大きいものだと容量50kWh~100kWh程度の容量の電気を貯められるとされています。

産業用の蓄電池は、主に次の種類の蓄電池が用いられます。

- ナトリウム硫黄電池(NAS電池)

- レドックスフロー電池

- ニッケル水素電池

- リチウムイオン電池

太陽光発電は日が差している日中に発電ができる一方で、天候が悪い日や、夕方から夜間は発電できず、発電した電力を消費ピーク時に活かしきれない課題もあります。そのため、蓄電池を導入することで次のような効果があるとされています。

- 電力の安定供給

- ピークシフト(需要が少ない時間帯に電力を蓄え、ピーク時に供給することで電力網の負荷を軽減する)

- 災害時・停電時の電力確保

- 環境負荷の低減・CO2排出量の削減

2 蓄電池の市場規模などに関するデータ

1)蓄電システムの出荷実績について

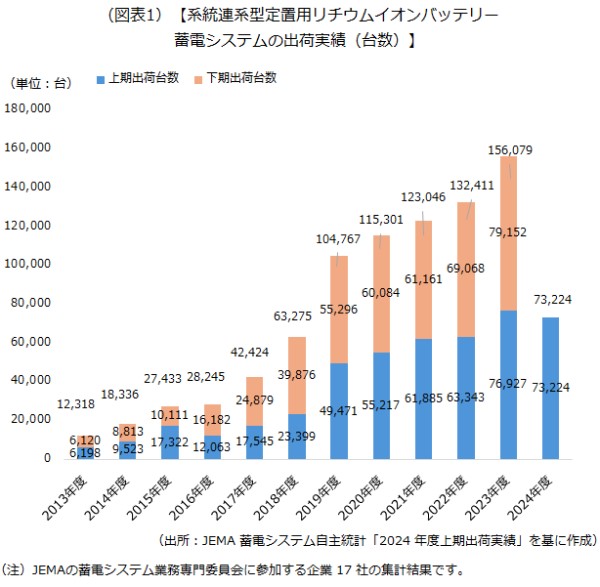

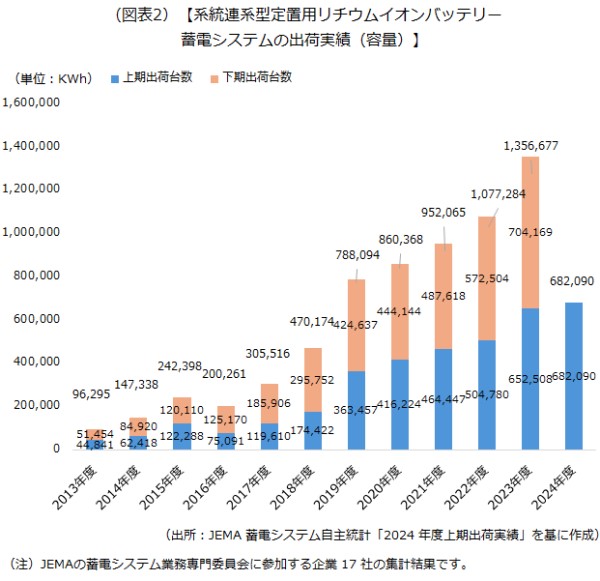

日本電機工業会(JEMA)の定置用リチウムイオン蓄電システム自主統計によると、系統連系型(電力系統が電力会社の送電網に接続されている仕組み)定置用リチウムイオンバッテリー蓄電システムの出荷実績は次の通りです。

出荷実績は2018年度を境に大きく伸びています。主な要因として、2018年7月に閣議決定されたエネルギー基本計画で、蓄電システムの重要性が改めて位置づけられたことや、導入支援が拡充したことが挙げられます。

3 蓄電池導入に関する支援策について

産業用蓄電池を使って一定の事業を行うと、環境共創イニシアチブなどが実施する補助金を受け取れることがあります。

1)「再生可能エネルギー電源併設型蓄電システム導入支援事業」(環境共創イニシアチブ)

発電事業者が、再生可能エネルギー電源設備へ新たに蓄電システムを併設し、再生可能エネルギーの有効活用や普及拡大、需給バランスの改善に寄与する事業に対して補助を行うことを目的とする制度です。設計費・設備費・工事費の1/2以内、または1/3以内が補助対象となります。なお、補助上限額はありません。

■再生可能エネルギー電源併設型蓄電システム導入支援事業■

https://sii.or.jp/saieneheisetsu06r/

(注)2025年5月30日時点で公募(1次)が締切となり、2次締切まで公募を受け付けするか否かについては今後、審査状況に応じて、環境共創イニシアチブのウェブサイトで案内される予定です。

2)「業務産業用蓄電システム導入支援事業」(環境共創イニシアチブ)

DR(電力の需要量と供給量を合わせる手法)に活用できる蓄電池を、電力需給ひっ迫時だけでなく再エネ出力制御対策にも活用することで、電力の安定供給・再エネ電源の更なる導入加速に貢献することを目的とする制度です。業務産業用蓄電システムを導入する際の設計費・設備費・工事費の1/3以内が補助対象となります。補助上限額は3億円です。

■令和6年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業■

https://sii.or.jp/DRchikudenchi_gyousan06r/

3)ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業(環境イノベーション情報機構)

蓄電池の導入を通じて、ストレージパリティ(太陽光発電設備の導入に際して、蓄電池を導入しないよりも、導入したほうが経済的メリットのある状態)を達成、再エネ活動と防災の強化を図る事業です。業務用・産業用の蓄電池導入に対し、1kWh当たり3万9000円を上限として補助金が交付されます。

■ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業■

https://www.eic.or.jp/eic/topics/2025/st_r06c/2ndpre/

4 蓄電池導入に関する規制・留意点について

1)蓄電池を設置する際の規制

1.蓄電池の設備基準

蓄電池は、消防法施行規則の規定に基づき、構造や設置の要件が定められています。例えば、次のような要件があります。

- 設置する室の壁から0.1メートル以上離して設置すること

- 水が侵入、または浸透するおそれのない場所に蓄電池を設置すること

- 蓄電池を設置する場所には、屋外に通じる換気設備を設けること など

■消防法施行規則■

https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006/

2.蓄電池設置の際の届け出

容量が20kWを超える蓄電池を設置する場合には、設置される市町村等が定める火災予防条例が適用されるため、管轄の消防署への届け出が必要になります。詳細は、あらかじめ管轄の消防署に確認するようにしましょう。

■静岡市「燃料電池発電設備・変電設備・急速充電設備・発電設備・蓄電池設備設置届出書」■

https://www.city.shizuoka.lg.jp/shinsei/s6329/p0087.html

2)蓄電池に関するリスク

1.火災の防止

過充電や過放電などによる火災には注意が必要です。2024年には鹿児島県内のメガソーラー発電所で火災事故が発生した事例もあります。

蓄電池に用いられることがあるリチウムイオン電池では、過充電・過放電で蓄電池内の温度が上がり、発火や破裂につながる恐れがあります。そのため、蓄電池メーカーの協力を得て設備点検を怠らないことが重要です。

2.耐用年数の確認

蓄電池の耐用年数について、国税庁が定める減価償却資産上の耐用年数は次の通りに分けられます。

- 建物内に設置したもの:6年

- 電気業用設備で、金属製でないもの:8年

- 電気業用設備で、金属製のもの:17年

一方で、使用環境や蓄電池の種類にもよりますが、蓄電池の寿命は最大で15年程度となっており、税務上の数字と実際に使用できる期間とで異なるため注意が必要です。

5 蓄電池製造企業の事例

1)パナソニック(東京都港区)

同社では、法人の施主向けに公共・産業用 蓄電システムを提供しています。工場や学校の大規模施設での蓄電に対応する機種から、蓄電と電気自動車への充電を同時に行えるタイプの蓄電池もあります。

■パナソニック「公共・産業用 蓄電システム(法人の施主様向け)」■

https://www2.panasonic.biz/jp/energy/chikuden/

2)パワーエックス(東京都港区)

同社では、2.7MWhの大容量蓄電池を自社開発しており、AIによる電力運用の管理や、修理費用、交換費用を20年間無料でサポートすることが特徴です。また、メガソーラーへの導入実績もあります(次章で後述)。

■PowerX Mega Power■

https://power-x.jp/megapower?gl=JP

3)GSユアサ(京都府京都市)

同社では、太陽電池と蓄電池を使用した蓄電池付きの太陽光発電システムの開発・製造に積極的に取り組んでいます。公共産業用に10?100kVA出力の蓄電システムを取り揃えており、用途により、リチウムイオン電池と鉛蓄電池を選択することができたり、停電対応やピークカットに対応できたりすることが特徴です。

■GSユアサ「蓄電システム」■

https://ps.gs-yuasa.com/products/sl/storage/

4)日本ガイシ(愛知県名古屋市)

同社では、産業用蓄電池でNAS電池を取り扱っています。NAS電池の実用化は同社が世界初となっており、次のような特徴があります。

- 鉛蓄電池の約3分の1のコンパクトサイズ

- 電力負荷平準によるピークカットが可能

- 定置用蓄電池の世界的な安全規格UL1973のUL認証を取得

■日本ガイシ「NAS電池」■

https://www.ngk.co.jp/product/nas.html

6 蓄電池を併設するメガソーラー施設の事例

1)大村メガソーラー発電所

九電みらいエナジー(福岡県福岡市)が長崎県大村市で運用しているメガソーラー施設です。蓄電システムの導入を進めており、パワーエックス(東京都港区)が提供する蓄電容量8226kWhの蓄電池、ニシム電子工業(福岡県福岡市)が提供するエネルギーマネジメントシステム「TAMERBA EMS」を新たに設置する計画です。また、同社では、今回の蓄電システム設置に伴い、FIT制度からFIP制度による売電へ切り替えることも予定しています。

■ニシム電子工業「太陽光発電所併設型蓄電システム受注のお知らせ」■

https://www.nishimu.co.jp/news_top/blog/info/136

2)すずらん釧路町太陽光発電所

東急不動産(東京都港区)、三菱 UFJリース(東京都)、日本グリーン(東京都千代田区)の3社が出資するSPC(特定目的会社)が主体となり、北海道釧路町で運用しているメガソーラー施設です。約163haの遊休地を活用し、出力約92MW、年間発電量は一般家庭約2万1300世帯の年間電力消費量に相当する発電を行っています。蓄電池は、北海道電力が2015年4月に公表した「太陽光発電設備の出力変動緩和対策に関する技術要件」に基づき、大容量リチウムイオン電池を備えています。

■東急不動産「新たな戦略(4 蓄電池事業)」■

https://tokyu-reene.com/newBusiness.html

3)ソフトバンク苫東安平ソーラーパーク 2

ソフトバンクグループで、再生可能エネルギー事業などを手掛けるSBエナジー(東京都港区)と三菱UFJリース(東京都千代田区)が出資するSPC(特定目的会社)が主体となり、北海道安平町で運用しているメガソーラー施設です。出力約65MW、年間発電量は一般家庭約1万9854世帯分の電力消費量に相当する発電を行っています。蓄電池は、容量約19MWhの大容量リチウムイオン電池が併設されています。

■SBエナジー「事業内容」■

https://www.sbenergy.co.jp/ja/business/

7 参考

1)電力の買取制度について

太陽光発電などの再生可能エネルギーで発電した電気は、これまで固定価格買取制度(FIT・再生可能エネルギーを市場から独立した形で電力会社が一定期間、一定の価格で買い取る制度)で運営されてきました。FIT制度は電力の買取価格が一定である一方で、需要のピーク時に供給量を増やしてもインセンティブが発生しない、適用開始から20年後に契約が満了となり、その後は買取価格が保証されない(価格が下がってしまう恐れがある)といった課題があります。

そこで、2022年度から導入された制度がFIP(Feed-in Premium)です。FIT制度のように電力を固定価格で買い取るのではなく、発電事業者が卸市場などで売電したときに、その売電価格に対して一定のプレミアム(補助額)を上乗せする仕組みです。

あらかじめ定められた基準価格(FIP価格)から参照価格(市場取引で期待される収入)を引いた額は「プレミアム単価」となり、発電事業者は売電価格にプレミアムが上乗せされた合計分を収入として受け取ることができます。

FIP制度では、市場価格と連動して1カ月単位で参照価格が見直されるため、需給バランスに応じて取引の戦略を立てやすくなります。また、蓄電池で発電した電気を貯めておくと、発電量の少ない時間帯でも電力を売却できるようになります。電力市場で需要が高まるタイミングで、蓄電池で貯めた電力を活用して供給を増加させれば、収益を拡大させることができるのも大きなメリットになります。

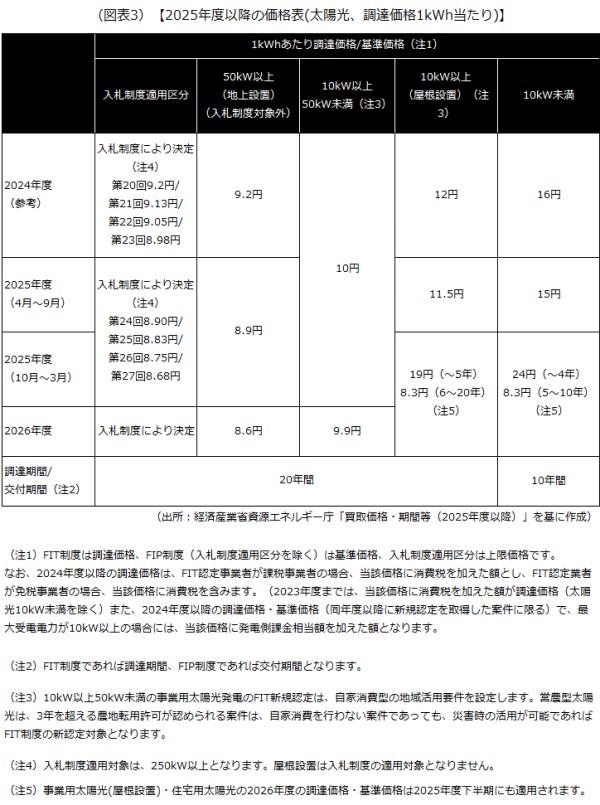

2025年度以降の価格表(太陽光、調達価格1kWh当たり)は次の通りです。

FIT・FIP制度の詳細や、現在の電力の価格はこちらで確認することができます。

■経済産業省資源エネルギー庁「FIT・FIP制度」■

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/

2)中部地方のウェルカムゾーンマップ

中部電力パワーグリッド(愛知県名古屋市)では、「中部地方のウェルカムゾーンマップ」として、需要家向けの供給余力マップを公開しています。マップでは、送電線の位置情報や系統上の空き容量、早期に電力供給できる用地や立地検討に必要なインフラ情報などを地図上で確認できます。

そのため、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、長野県で特別高圧供給が必要な工場などを検討する事業者が事業用地の適否判断をするといった場面で活用できます。

■中部電力パワーグリッド「中部地方のウェルカムゾーンマップ」■

https://powergrid.chuden.co.jp/youchi/

以上(2025年7月作成)

pj50557

画像:Yoshinori Okada-Adobe Stock