目次

1 「気象病」対策で快適な職場環境を!

「気象病(天気痛)」という言葉をご存じでしょうか? 近年、メディアでも取り上げられることが増え、「もしかして自分も?」と、感じている人もいるかもしれません。

気象病とは、気圧や気温、湿度などの変化によって生じる身体的・精神的な不調のこと

です。最近は、天気予報で「頭痛警戒」などと聞くこともありますが、まさにそれが気象病の症状によるものです。日本医師会などによると、具体的な症状として、

頭痛、めまい、吐き気、関節痛、倦怠(けんたい)感など

が挙げられています。これらの症状は、社員の集中力や生産性の低下につながり、放っておくと会社全体にも影響を及ぼしかねないものです。

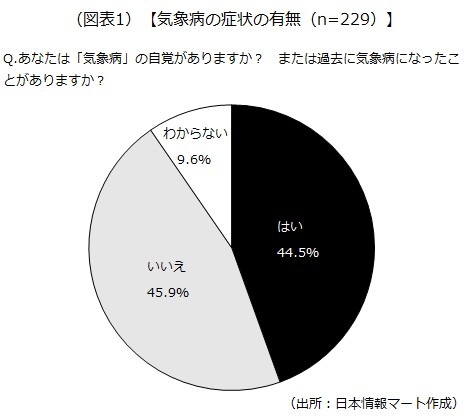

2025年6月に、316人の社会人(年齢不問)に対して「気象病」に関する独自アンケートを実施したところ、229人(72.5%)が気象病の存在を認知しており、さらにそのうち、

44.5%が「気象病の自覚がある、または過去に気象病になったことがある」と回答

していました。

会社として「気象病」対策に取り組むことは、次のように多くのメリットをもたらします。

- 体調不良による集中力低下を防ぎ、社員が本来のパフォーマンスを発揮できる

- 社員の健康に配慮することで、社員の会社に対する信頼感や満足度が高まる

- 体調不良を理由とした離職を防ぎ、優秀な人材の定着につながる

- 「社員を大切にする会社」として、採用活動などにおける会社のイメージが向上する

- 体調不良による突発的な欠勤や早退が減り、業務計画が立てやすくなる

そこで、この記事では、アンケートの結果を参照しつつ、気象病による具体的な症状、会社でできる対処法などについて紹介します。

2 気象病の社員はどのような症状に悩まされているのか?

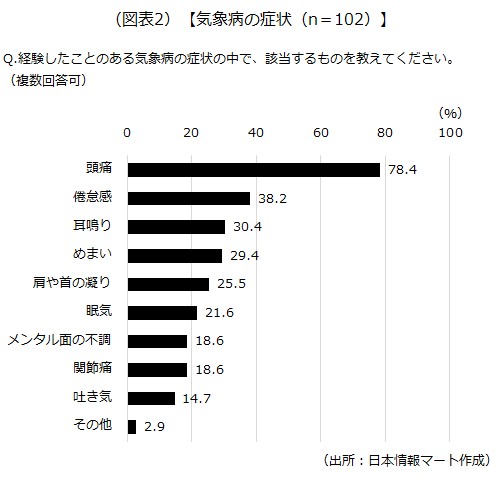

気象病の症状は多岐にわたります。図表1の設問で「気象病の自覚がある、または過去に気象病になったことがある」と回答した102人に具体的な症状を聞いたところ、「頭痛」の症状が出ている人が78.4%と最も多く、次に倦怠感、耳鳴りなどが続く結果となりました。

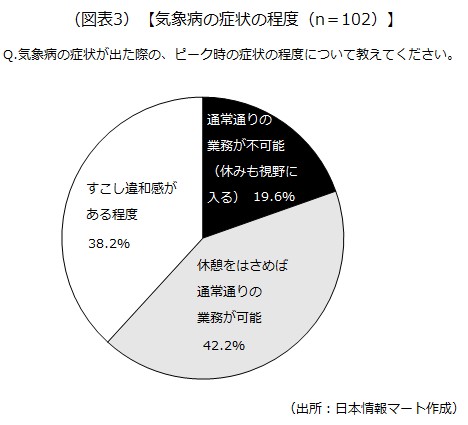

また、気象病の症状の程度については次の通りです。

アンケートの結果を見ると、「通常通りの業務が不可能」と「休憩をはさめば通常通りの業務が可能」の合計が61.8%を占めており、気象病の症状がある人のうち約6割が、業務に大きく影響を与えるほどの症状を抱えていることが分かります。

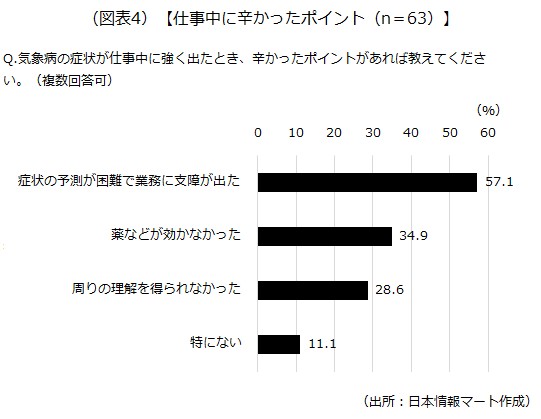

また、「通常通りの業務が不可能(休みも視野に入る)」「休憩をはさめば通常通りの業務が可能」と答えた63人を対象にした、「気象病の症状が仕事中に強く出たとき、辛かったポイントは?」という設問への回答は以下の通りです。

3 社員はどのような配慮を求めているのか?

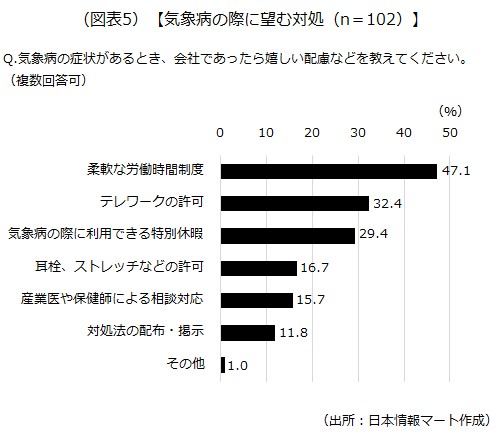

気象病の症状が出たことがあると回答した102人に、「気象病の症状があるとき、会社であったら嬉しい配慮」を聞いたところ、次のような結果になりました。

これを踏まえ、次章では仕事への影響が大きい症状と、会社でできる対処法の例を紹介します。ただし、

対処法の内容は、医療機関のウェブサイトなどに基づく一般的なものですので、実際に取り組みを講じる場合、必要に応じて医師や理学療法士などの専門家に相談

するようにしてください。

4 会社でできる「気象病」への対処法を検討してみよう

1)頭痛、めまい、吐き気、耳鳴りなどがある人への配慮

気象病の場合、頭痛、めまい、吐き気、耳鳴りといった症状は、主に、

気圧の変化が内耳に影響を与え、自律神経のバランスが乱れることで引き起こされる

と考えられています。自律神経は、交感神経と副交感神経がバランスを取りながら体の機能を調整していますが、このバランスが崩れると、上のような不調が現れやすくなるのです。

会社でできる対処法としては、次のようなものが挙げられます。

1.業務中の耳栓着用の許可

内耳への気圧の影響を和らげるため、社員が業務中、耳栓を着用することを許可します。気象病に特化した耳栓もあるので、会社で購入して配布するのもよいでしょう。

2.朝食を毎日しっかり取ることの推奨

朝食を取ることは、自律神経のバランスを保つ上で非常に重要です。例えば、農林水産省では、「めざましごはんキャンペーン」という、朝食を毎日しっかり食べることを応援するキャンペーンを実施し、ウェブサイト上で朝食が体に与える影響などを分かりやすく説明しています。こうした情報を、リーフレットやポスターで社員に周知するとよいかもしれません。

3.軽い運動を促す

休憩時間に軽いストレッチやウォーキングを勧めることも効果的です。血流を促し、体温を高めの状態で保つことは、自律神経の安定や痛みの軽減につながるといわれています。

4.温かい飲み物の提供

体を温めることは、自律神経のバランスを整えるのに役立ちます。例えば、オフィスに給湯器を設置し、温かい飲み物を自由に飲めるようにすることなどが考えられます。ただし、コーヒーや緑茶はカフェインを多く含むため、飲みすぎると自律神経が活性化し、かえって症状が悪化することがあるようです。ノンカフェインの飲み物を用意することも検討しましょう。

2)関節痛(関節内の圧力変化からくる症状)がある人への配慮

気圧の変化は、関節内の圧力に影響を与え、関節痛を引き起こすといわれています。

会社でできる対処法としては、次のようなものが挙げられます。

1.テレワークの許可

関節痛は、特定の姿勢を長時間続けると悪化することがあります。痛みが強い日には、通勤の負担を避けるためにテレワークを許可することも、症状の緩和につながります。

2.昇降式デスクなどの導入

長時間同じ姿勢でいることが関節痛の原因になる場合があります。高さを調節できる昇降式デスクを導入すると、立ったり座ったりしながら仕事をすることが可能になり、関節への負担を軽減できます。

3.軽いストレッチの奨励

関節を動かす体操やストレッチを行うことで関節周りが温まり、痛みが和らぐことがあります。休憩時間にできる簡単なストレッチを奨励したり、オフィスでストレッチ動画を流したりするのもよいでしょう。ただし、痛みの程度などによって、適切なストレッチ方法は異なる場合があります。

3)症状が重い人への特別な配慮

中には、気象病の症状が非常に重く、仕事に集中できないだけでなく、日常生活にも支障を来す社員もいます。このような場合、通常の体調不良と同様の柔軟な対応が求められます。

会社でできる対処法としては、次のようなものが挙げられます。

1.体調不良休暇の導入

年次有給休暇とは別に、体調不良時に取得できる特別休暇を導入することも一考に値します。無理に出社して体調を悪化させることを防ぎ、回復に専念できる環境を提供できます。

2.就業時間中の「中抜け」を認める

体調の良い時間に集中して仕事を進め、つらい時間は「中抜け」するなど、自身のペースで柔軟に働ければ、体調が悪いのに無理をして、更に症状が悪化することの防止につながります。中抜けの時間は休憩時間(無給)として扱うことも、時間単位年休(1時間単位で取得できる年次有給休暇)として扱うことも可能ですが、いずれの場合も就業規則等で定めなければいけません。また、時間単位の年休を導入するには、労使協定の締結が別途必要です。

3.産業医やカウンセラーとの連携

症状が継続的であったり、精神的な負担が大きかったりする場合は、産業医や社外のカウンセラーと連携し、サポートを受けられる体制を整えることも重要です。必要に応じて医療機関への受診を促し、適切な治療を受けられるよう支援しましょう。

5 より気象病に理解のある職場をつくるために……

最も大切なのは周囲が気象病への理解を深め、配慮する姿勢を示すことです。単に「だるいんだろう」「気分が優れないんだろう」で片付けず、社員の声に耳を傾け、困っていることを理解しようとする姿勢が、社員の安心感につながります。

1)定期的な情報発信

多くの人が気象病の症状を感じていても、それが気象の変化によるものだと自覚していないケースも少なくありません。「ただの体調不良」で片付けてしまうと、適切な対処が遅れる原因となりますので、会社として気象病に関する正しい情報を発信し、社員の認知度を高めることが重要です。例えば、次のような方法が挙げられます。

1.社内報や社内SNSでの情報発信

気象病の基礎知識、症状、対処法などを定期的に発信しましょう。専門家の監修を受けた情報であれば信頼性も高まります。

2.健康セミナーの開催

外部から専門家を招き、気象病に関するセミナーを開催するのもよいでしょう。質問の時間を設けることで、社員の疑問解消につながります。

2)ツールの利用

気象病は、天気予報や気圧予報を参考にすることで、ある程度の予測が可能です。また、自身の症状を記録することで、傾向をつかみやすくなります。次のようなツールを利用することも考えられます。

1.気圧予報アプリ・ウェブサイト

気象病の代表的な症状である頭痛に特化したアプリやウェブサイトなどもあります。社員が自身の症状と気圧変化の関連性を把握し、事前に体調管理を意識するのに役立つので、社内での活用を推奨したり、紹介をしたりするだけでも、社員のセルフケア意識を高められるでしょう。

2.気圧計

オフィスに簡易的な気圧計を設置するのも一つの方法です。社員が日常的に気圧の変化を意識し、体調管理の目安にするきっかけになります。

3.オンライン診療・健康相談サービス

症状が続く場合や、専門的なアドバイスが必要な場合に、オンラインで医師や専門家に相談できるサービスを導入することも検討しましょう。時間や場所の制約を受けずに相談できるため、社員の心理的負担を軽減し、早期の対処につながります。福利厚生の一環として導入することで、社員は安心して利用できます。

以上(2025年9月作成)

pj00773

画像:ミツキ(MiMi)-illustAC