1 農業を始めたいけどお金が……そんな悩みを解決!

自然に囲まれて働きたい、自分のペースで仕事がしたい、地元に貢献したいなど、さまざまな理由から農業を始めようとする人は少なくありません。農林水産省によると、2023年の新規就農者数は4万3460人、うち3万9630人が親元での就農または雇用就農、3830人が新規参入者です(農林水産省「令和5年新規就農者調査結果」)。

一方、ネックとなるのが初期投資。全国新規就農相談センターによると、新規参入者が

- 就農1年目に要した費用は平均896万円(機械・施設等への費用が670万円、必要経費が226万円)

- それに対し、新たに農業経営を開始した参入者の自己資金は平均278万円

で、農業に必要な費用と自己資金の差額にかなりの開きがあるようです(全国新規就農相談センター「令和6年度新規就農者の就農実態に関する調査結果」)。

つまり、農業を始めたいけどお金が足りない……というのが多くの新規参入者が抱える悩みなわけですが、そんな悩みの解決に役立つ制度があります。それが、

農林水産省が実施している「就農準備資金・経営開始資金」

です。どちらも新規参入であるかどうかを問わず、次世代の農業を担うことを目指す49歳以下の人々に対し、就農準備段階や経営開始時の早期の経営確立を支援するために資金を交付する制度で、40代以下の農業従事者を拡大し、将来の農業経営を担う人材を育成することを目的にしています。

以降でそれぞれの概要を簡単に紹介します。なお、制度についてより詳しく知りたい人は、こちらをご確認ください。

■農林水産省「就農準備資金・経営開始資金」■

https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html

2 就農準備資金

就農準備資金は、農業技術を習得するための研修期間中の生活を支援することを目的としています。

1)主な交付要件

- 就農時に49歳以下であること

- 都道府県等が認めた研修機関で、1年以上かつ年間1200時間以上の研修を受けること

- 原則として、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。ただし、資金の交付主体が生活費の確保の観点から支援を必要と認める場合は、この限りではない

- 常勤の雇用契約を締結していないこと

- 研修中のけがに備え、研修開始前に傷害保険に加入していること

- 交付期間中に農業経営力向上のための研修を修了すること

2)支給額と交付期間:

- 月額12.5万円(年間150万円)を交付

- 交付期間は最長2年間。ただし、国内研修後に海外研修(最長1年間)を行う場合は、最長3年間まで延長が可能

3 経営開始資金

経営開始資金は、就農直後の経営が不安定な時期の生活を支援し、早期の経営確立を促すことを目的としています。

1)主な交付要件

- 独立・自営で就農する49歳以下の「認定新規就農者」であること(市町村の審査を経て、事業計画の実現可能性が高いと公的に認められた経営者)

- 経営開始5年後までに農業により生計が成り立つ実現可能な計画を立てていること

- 経営を継承する場合でも、経営発展に向けた取り組みを行い、新規参入者と同等の経営リスクを負っていると市町村長に認められること

- 原則として、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること

- 目標地図に位置付けられている農地を利用するか、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること

2)支給額と交付期間:

- 月額12.5万円(年間150万円)を交付

- 交付期間は最長3年間

- 夫婦で共同経営を行う場合、資金は年間150万円の1.5倍、つまり225万円を交付

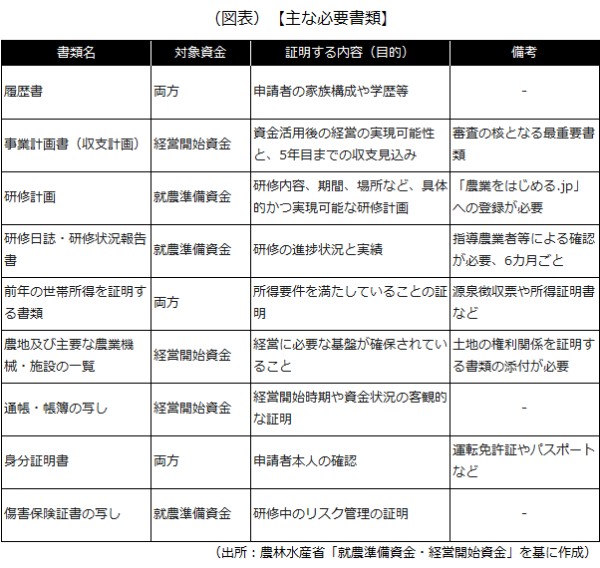

4 申請時に必要な主な書類

資金を申請する際は、地方自治体の農業支援担当窓口に対し、必要書類を提出する必要があります。両資金制度で必要となる主な書類は次の通りです。

この他、確約書、離職票の原本、経営開始時期の証明書類などが必要になります。

5 申請時の注意点

1)交付停止について

資金の交付は、以下の要件に該当した場合に停止されることがあります。

- 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合

- 適切な研修や経営が行われていないと判断された場合

- 虚偽の申請や不正な手段で資金を受給したことが判明した場合

特に注意すべきは、交付期間中に世帯所得が600万円を超えた場合に交付が停止されるという規定です。例えば、経営開始資金の受給期間中(最長3年間)に、事業が予想以上に急成長し、農業所得が大きく向上した結果、世帯所得が600万円を超えてしまうケースが想定されます。この場合、その時点で資金の交付は停止されます。

一見喜ばしい成功のようですが、翌年の作柄が悪化したり、市場価格が暴落したりして所得が減少した場合、既に資金は停止しているため、安定した生活基盤を失うリスクを抱えることになります。単に売上を最大化するだけでなく、資金停止後の経営リスクに備え、所得を計画的に管理する必要があるということです。

2)返還請求について

次のいずれかに該当した場合、資金の全額または一部の返還が求められます。

- 就農準備資金の受給者が、研修終了後1年以内に就農しなかった場合

- 経営開始資金の受給者が、交付期間終了後、その期間と同期間以上、同程度の営農を継続しなかった場合

これらの規定は、単なる手続き上のルールではなく、就農希望者が抱える2つの潜在的な事業リスクを具現化したものです。

1つ目は「就農失敗リスク」です。研修を終えたにもかかわらず、農地や資金の確保ができずに就農できなかった場合、それまでの受給額を全て返還しなければなりません。

2つ目は「経営失敗リスク」です。経営を開始しても、事業が立ち行かなくなり、義務付けられた営農期間を達成できなかった場合、資金返還の義務が発生し、自己資金と借入金に加えてさらなる負債を抱えることになります。

以上(2025年9月作成)

pj50564

画像:SENRYU-Adobe Stock