育児休業を取る男性が増えています。中小企業でもここ数年、男性の育児休業があたりまえになりつつあり、育児休業がとりづらい職場環境は、人材の採用・定着の面でもマイナスになりかねません。本稿では、厚生労働省が今年7月30日に公表した「令和6年度雇用均等基本調査」の結果から、男性の育児休業の現状をお伝えするとともに、その背景や、育児休業取得のための支援制度を紹介します。

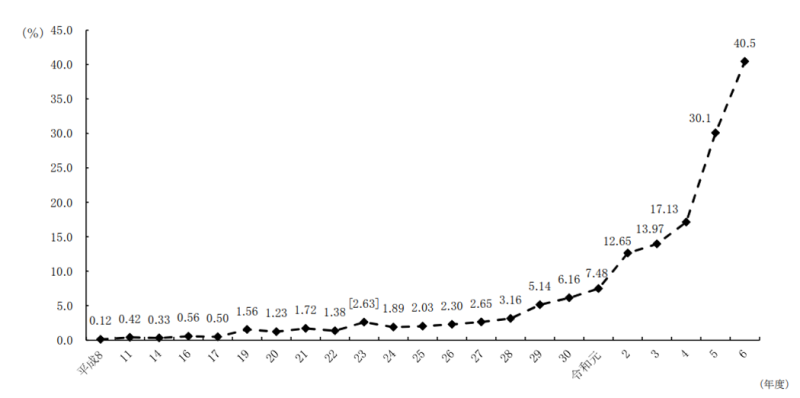

1 男性の育休取得率は40.5%

雇用均等基本調査は、男女の均等な取り扱いや仕事と家庭の両立などの実態把握を目的に、厚生労働省が毎年度行っています。令和6年度、育児休業については6,300事業所を対象に行われ、有効回答率は53.7%でした。

調査結果によると、令和4年10月1日から1年間に妻が出産した男性のうち、令和6年10月1日までに育児休業を開始した人の割合(育児休業取得率)は 40.5%。前年度より10.4 ポイントもアップし、過去最高を記録しました。

男性の育児休業取得率の推移

注:平成23年度の[ ]内の割合は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果

※厚生労働省 令和6年度雇用均等基本調査の結果より

男性の育児休業は、正社員だけでなく、有期契約の労働者にも広がっています。有期契約の男性の育児休業取得率は33.2%で、前年度より6.3ポイント増え、過去最高となりました。

取得率アップに大きく貢献したのが、「産後パパ育休」(出生時育児休業)です。「産後パパ育休」は、男性の育児休業を促すため、令和4年10月に導入された制度で、子供が生まれた後8週間以内に、男性が最大4週間の育児休業を取ることができます。長くは休めないが、妻の出産直後をサポートしたい、というケースに適しています。

調査結果によると、育児休業取得男性の60.6%が「産後パパ育休」を取得。有期契約の男性では、育児休業取得者の82.6%が「産後パパ育休」を取りました。

一方、女性の育児休業取得率は、平成19年度以降、80%以上となっており、令和6年度も86.6%(前年度比2.5ポイント増)でした。

2 令和12年度に85%へ

男性の育児休業が進んだ要因は、産後パパ育休の創設だけではありません。男性の育児休業取得率の公表義務も一因です。従来、従業員1,000人超の企業のみ義務となっていましたが、令和7年4月からは300人超の企業に拡大されました。

また政府は、民間企業に勤める男性の育児休業取得率を令和7年に50%、令和12年に85%にする目標を掲げています。これも、男性の育児休業を後押ししています。

政府は、こうした施策を進めるために、労働者への経済的な支援を強化しています。育児休業を取ると、その間の所得補償として雇用保険から育児休業給付金が労働者に支給されます。産後パパ育休では、出生時育児休業給付金が出ます。令和7年4月からは、両親ともに14日以上の育児休業を取った場合に、雇用保険から出生後休業支援給付金が出るようになりました。

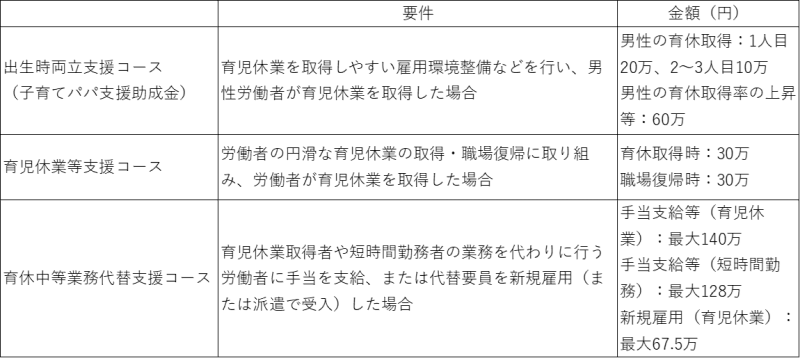

企業に対しては両立支援等助成金があります。概要は次の表をご覧ください。

両立支援等助成金のうち育児休業に関わるコース

※厚生労働省リーフレット「2025(令和7)年度両立支援等助成金のご案内」より

3 さいごに

育児休業の付与は、育児・介護休業法により企業に義務づけられています。男性、女性にかかわらず、また企業の規模も関係ありません。中小企業であっても、雇用保険の給付金や助成金をうまく活用して、確実に付与してください。

※本内容は2025年9月10日時点での内容です。

(監修 社会保険労務士法人 中企団総研)

sj09158

画像:photo-ac