書いてあること

- 主な読者:けがや病気で働けなくなるリスクに備えたい経営者

- 課題:どのような備えをしておけばよいか分からない

- 解決策:労災保険への特別加入、民間保険への加入、経営陣の補強と後継者育成を検討する

1 企業の存続にも関わる経営者の就業不能リスク

皆さんは「就業不能」リスクについて考えたことがありますか? 就業不能リスクとは働けなくなるリスクであり、

けがや病気によって入院が長期化したり、障害が残ったりして、長い間働けなくなってしまうこと

です。全ての人に関係することですが、特に経営者の場合、会社経営に重要な影響を及ぼすことになります。

【経営者個人の生活に関する影響】

- 治療などにかかる負担(入院費・治療費・介護費、家族の介護負担)

- 収入減少による負担(住宅ローンの返済、生活費)

- 自身・家族の人生設計の見直し(子どもの進学) など

【企業経営に関する影響】

- 経営業務の停滞(各種決済、経営者がけん引するプロジェクトなどの停滞)

- 経営計画の見直し(取引先との関係、金融機関からの融資などへの影響)

- モチベーションが低下した従業員の離職、追加人員の補充のための人件費増加 など

就業不能リスクは、

50歳を超えるとその傾向が顕著だといわれ、けがや病気によって1年以上の長期入院となった人のうち、50歳以上が約89%を占める

というデータもあります(厚生労働省「患者調査」(2017年))。特に高齢の経営者にとって就業不能リスクは他人事ではないわけですが、「自分は大丈夫!」と考えている経営者もいるでしょう。では、世の経営者が就業不能リスクについてどう考えているのでしょうか。全国の経営者327人に対して行った独自アンケート(2021年5月実施)の結果を紹介します。

2 経営者327人に聞いた就業不能リスクへの不安と備え

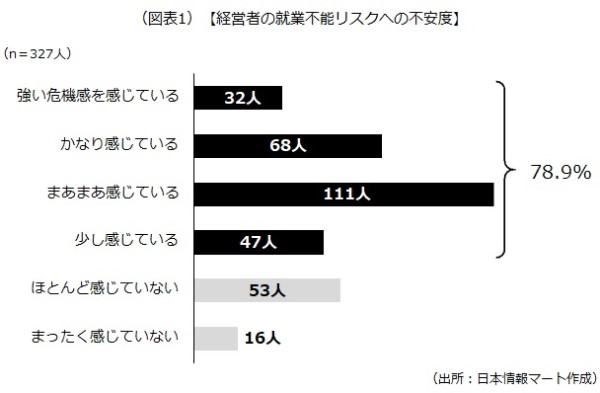

1)就業不能リスクへの不安

就業不能リスクについては、経営者の約79%が「不安を感じている」と答えています。

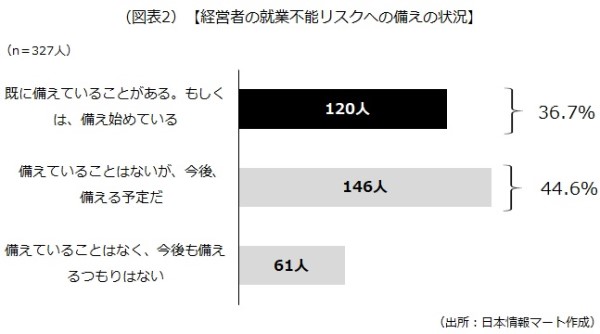

2)就業不能リスクへの備えの状況

就業不能リスクへの備えの状況については、経営者の約37%が既に備えを進めており、約45%は今後備える予定と答えています。

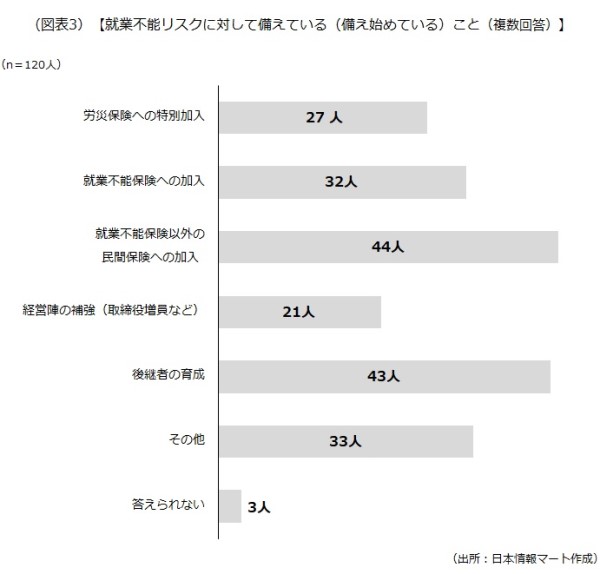

3)就業不能リスクへの具体的な備え

図表2で、「既に備えていることがある。もしくは、備え始めている」と答えた経営者の具体的な備えは次の通りです。

回答のうち、「その他」は、貯金・貯蓄や不動産活用、そもそも就業不能にならないための健康管理など、経営者によってさまざまです。以降では、労災保険の特別加入や就業不能保険といった民間保険など、主な備えについて解説していきます。

3 労災保険への特別加入(中小事業主等の場合)

原則として、経営者は労災保険には加入できません。しかし、所定の要件を満たす場合は「労災保険への特別加入」が認められます。中小企業の経営者のケースで紹介します(一人親方の場合などがありますが、ここでは割愛します)。

1.中小企業の範囲

- 金融業・保険業・不動産業・小売業:50人以下

- 卸売業・サービス業:100人以下

- 上記以外の業種:300人以下

2.特別加入者の範囲

- 経営者やその他の役員

- 経営者の事業に従事する役員や、労働者と見なされていない経営者の家族従事者

3.加入の一般的要件

次の2つの要件を満たし、所轄都道府県労働局長の承認を受ける(労働保険事務組合を通じて所轄労働基準監督署経由で所定の申請書を提出)

- 雇用する労働者について保険関係が成立していること

- 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

特別加入者した経営者は、所定の給付を受けることができます。ただし、補償の対象となる範囲(労災保険給付を受けられるケース)や、労災保険給付(一部)の算定基礎となる「給付基礎日額」などについては独自のルールがあるため、詳細は厚生労働省「特別加入制度のしおり(中小事業主等用)」をご確認ください。

4 就業不能保険などの民間保険への加入

就業不能リスクへの備えとして、

最も多くの経営者が実施しているのが「民間保険への加入」

です。具体的には、就業不能状態となった際に一定期間、所得の一部を補償する就業不能保険や、企業の運転資金の一部を補うことができる法人向け医療保険などが該当します。

労災保険の給付は手厚く、労災保険に特別加入すれば安心ですが、これだけで全ての生活費などを補うには難しいケースもあります。私傷病の場合に支給される傷病手当金(健康保険)なども同様です。

こうした理由から就業不能保険などの民間保険に加入する経営者が多いのでしょうが、保険会社によって、給付の対象となる傷病の種類や要件、給付期間などが異なるので注意が必要です。

5 経営陣の補強や後継者の育成

その他の備えとして、経営陣の補強や後継者の育成などがあります。経営者が経営を続けられなくなった場合に、自分の代わりとなる人材を育て、スムーズとはいえなくても、引き継ぎができるような準備は必要かもしれません。

これは、就業不能リスクへの対策であると同時に、事業承継対策でもあります。事業承継対策をいつから始めればよいのか分からないという経営者は少なくありませんが、就業不能リスクへの対策という別の切り口から検討してみることも重要です。

以上(2021年6月)

pj60038

画像:photo-ac