1 企業事例から「産学連携」のイメージをつかもう!

産学連携とは、

企業が大学や研究機関と協力し、研究者の知見や最新技術を取り入れる取り組み

です。

「産学連携とはどんなものか」というイメージをつかんでいただくため、

産学連携により、こどもたちの世界観を広げる教育プログラムを開発した企業「シンクアロット」

にインタビューを実施しました。研究者との連携をどのように始め、どんな成果を得たのかを以降で詳しくご紹介します。また、巻末では産学連携を検討する際の基本的な流れと、利用可能な支援制度についても記載しているので、興味がある人はぜひご確認ください。

なお、この記事は後編です。前編では産学連携により、今までにない美味しいデカフェコーヒーを生み出した企業の事例を紹介しています。

2 「こどもたちに、世界観を広げるための平等な機会を与えたい」シンクアロット

「こどもたちの世界観を広げる」をビジョンとして掲げるシンクアロット。代表の漆間康介(うるま こうすけ)さん。

同社は2018年の設立以来、保育園・幼稚園(以下、園)の未就学児向け教育プログラム「せかいタッチ」を中心に事業を展開しています。「せかいタッチ」は、教材を通じて海外の自然や文化、言葉に触れ、さらに現地園児とのオンライン交流を組み合わせ、こどもたちの心の育ちを支援するサービス。未就学児教育の現場に科学的な体験と学びを届けています。

1)産学連携に至った経緯

漆間さんは、自身の海外赴任経験から「新しい世界に触れる体験が人の視野を広げる」と確信。海外・異文化と交流することで、異なる人や文化に関心を持つ機会を、その環境にかかわらず与えたいと考え、サービスを立ち上げます。しかし、

教育サービスの効果を客観的に示すのは容易ではなく、科学的裏付けが不可欠

でした。

そこで、当時参加していた多摩イノベーションエコシステムを通じて、効果検証に協力してくれる大学の研究者を探すことに。数人の先生と面談を重ねた結果、国際基督教大学で発達心理学を研究している直井望(なおい のぞみ)上級准教授と出会います。

直井上級准教授が「多様性や文化がこどもたちに与える影響」に関心を示したこともあり、両者のニーズが一致して「せかいタッチ」の共同研究を行うことになりました。

2)産学連携だからこそできたこと

研究開始時、最大の課題は「こどもたちの世界観や好奇心をどう測るのか?」でした。当時はまだ効果を測るノウハウもなく、何もかも手探りの状態だったのです。

当初、シンクアロットは「こどもたちに手をあげてもらう」ことで効果を測る予定でしたが、直井上級准教授から「未就学児は肯定バイアス(『はい』か『いいえ』の質問をされたら『はい』と答えてしまう現象)が強く、単純な質問形式では正確な評価は困難である」との指摘が……。

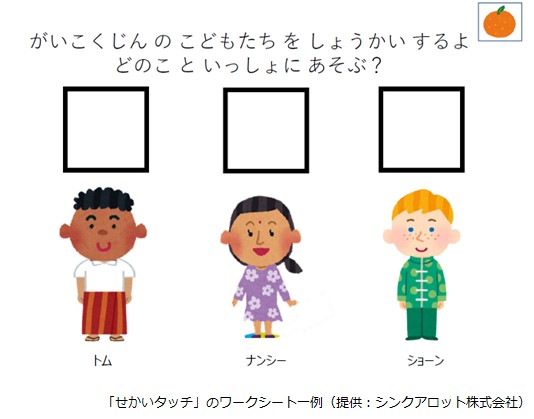

そこで、シンクアロットと直井上級准教授は相談の上、

文字が読めないこどもたちでも視覚的に理解できる、イラストなどを多用したワークシート形式を採用しつつ、肯定バイアスがかからないよう、少人数グループにして効果を測る

という方法で、実験を行うことになりました。海外園との交流前後での変化を測定し、主体性や探究心、世界観の広がりを科学的に評価できる体制を構築したのです。

また、共同研究の過程で、サービス運営の仕組み自体を見直す契機も生まれました。当初は日本と海外、それぞれの園が1:1の交流を単発で行う想定でしたが、実験の結果、少ない回数の交流では、こどもたちはすぐに「海外のこどもたちと遊んだこと」自体を忘れてしまうことが分かりました。加えて、本サービスが「(海外・異文化に対する)バイアスを減らすことにつながっている」と科学的に実証するには、交流の回数が不十分であることも判明しました。

そこで、シンクロアットは

サービスの価格などを鑑みて複数園同時の交流に切り替え、年間の実施回数を増やす形

にサービスを再設計したのです。分析に基づいてサービスを見直した結果、現在では多くの園への「せかいタッチ」の導入が実現しています。

漆間さんは、

「産学連携があったからこそ、科学的根拠に基づいたサービス改善が可能になった」

と振り返ります。大学側の専門知識と研究手法を借りることで、単なる権威付けに留まらず、サービス内容の本質的改善につながることになりました。研究者との対話やデータ分析の結果、プログラムの構造や運用方法を見直すきっかけも得られ、事業の成長につながっています。

「権威付けだけに留めず、自社サービスの本質的価値を見直す機会として活用してほしいと思います。事業内容に共感してくださる先生と出会えれば、ハードルは決して高くなく、両者にメリットがあるのです」(漆間さん)

4 産学連携へのステップ

産学連携は想像よりも現実的な選択肢です。また、両者の取り組みを振り返ると、「教育機関側も、研究を社会に活かしたいと考えている」という見落としがちな観点もはっきりと見えてきます。

しかし、実際に一歩を踏み出そうとすると、「何から始めればいいのか」「費用はどうなるのか」といった疑問が出てきます。そこで最後に、産学連携を検討する際の基本的な流れと、利用可能な支援制度について整理します。

産学連携の一般的なステップは次の通りです。

- ニーズの整理:自社が解決したい課題や強化したい分野を明確にする

- 大学・研究機関とのマッチング:自治体や商工会議所、産業支援機関が窓口となる場合が多い

- 共同研究・試作開発の検討:技術的な可能性や知的財産の扱いを含め、協議を重ねる

- 契約・実施:契約締結後、研究や開発をスタート。進行管理や成果物の確認も重要

また、いざ共同研究先が見つかったとしても、資金面で不安を抱える企業も多いでしょう。そんなときに取り組みを後押しするのが、

国や自治体による補助金・助成金制度

です。代表的なものとしては、次の制度が挙げられます。

■中小機構「ものづくり補助金」■

https://seisansei.smrj.go.jp/subsidy_guide/subsidy_info/manufacturing_subsidy.html

■経済産業省「産学融合拠点創出事業」■

https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/2025/k250219001.html

各自治体や金融機関でも、産学連携プロジェクトに対して独自の支援を行っている場合がありますので、自社のニーズがはっきりとしたらまずは相談してみるのも一手です。

以上(2025年10月作成)

pj50567

画像:シンクアロット