1 取引の適正化に向け、下請法は「取適法」へ

2026年1月1日、下請代金支払遅延等防止法(下請法)が改正され、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(中小受託取引適正化法=取適法(とりてきほう))になります。この法改正は、発注者と受注者の対等な関係づくりを促し、人件費や原材料費、エネルギーコストの上昇を反映できる適正な価格交渉につなげる狙いがあります。

まず、注目されるのが法律名と内容から「下請け」という用語がなくなることです。これは、「下請け」という用語自体が取引の実態にそぐわなくなってきていることもありますが、発注者が上で受注者が下という従属的なイメージを払拭するという意味合いがあります。

今回の法改正の内容は多岐にわたりますが、まず押さえておきたいのは、

- 発注者がやってはいけない「禁止行為」が追加される

- 適用対象となる「取引の範囲」が広がる

ということです。以降で詳しく見ていきましょう。

(注)この記事では便宜上、下請法(取適法)の用語である親事業者(委託事業者)を「発注者」、下請事業者(中小受託事業者)を「受注者」、下請代金(製造委託等代金)を「代金」と呼びます。

2 取適法で追加された新たな禁止行為とは?

取適法では、下請法でも禁止されてきた発注者による「受領拒否」「代金の支払い遅延」「代金の減額」「返品」「買いたたき」などに加え、

- 協議に応じない一方的な代金決定の禁止

- 手形による代金支払いの禁止

という、新たな禁止行為が定められています。

受注者の了解を得ていても、発注者に悪意がなくても、禁止行為に及べば法令違反

です。これまでの取引慣行が違法とみなされるリスクもあり、早期の対応が不可欠といえるでしょう。

1)協議に応じない一方的な代金決定の禁止

発注者が一方的に代金を決定し、受注者の利益を不当に害する行為は禁止されます。例えば、次のようなものが禁止行為に該当します。

- 受注者が代金の額の引き上げについて協議を求めたにもかかわらず、発注者が無視する、拒否する、回答を先延ばしにするなどして応じない

- 発注者が代金の額の引き下げを要請する場合に、受注者が説明を求めたにもかかわらず、具体的な理由の説明や根拠となる資料の提供をしない

発注者にとって重要なのは、

- 代金について価格交渉の機会を確保すること

- 交渉材料として必要なデータ(原価データなど)を整えておくこと

です。「これまでそうだったから」という屁理屈は通用しませんし、代金の決定プロセスが不透明な場合、優良な受注者は取引に応じず離れていってしまう恐れがあります。

2)手形による支払いの禁止

代金の支払い手段として手形を用いることで、受注者に資金繰りの負担を強いる商習慣が続くことが問題視され、取適法では、

- 代金の支払い手段として手形(紙の手形)を用いることは全面禁止

- 電子記録債権や一括請求方式(ファクタリング等)についても、支払い期日までに、代金に相当する金銭(手数料等を含む満額)を得ることが困難なものは使用禁止

となります。

これまで、代金の支払い手段として手形を用いてきた発注者は、

振込などによる支払いの増加に備えて、資金を確保しておかなければならない

ことになります。発注者は、物品等の受領後、60日以内で定められている支払い期日までに、代金を支払わなければ支払い遅延となるからです。なお、紙の手形は2026年度末(2027年3月末)までに廃止される予定であり、代替の支払い手段への移行が必要です。

3 対象となる取引の範囲も広がる?

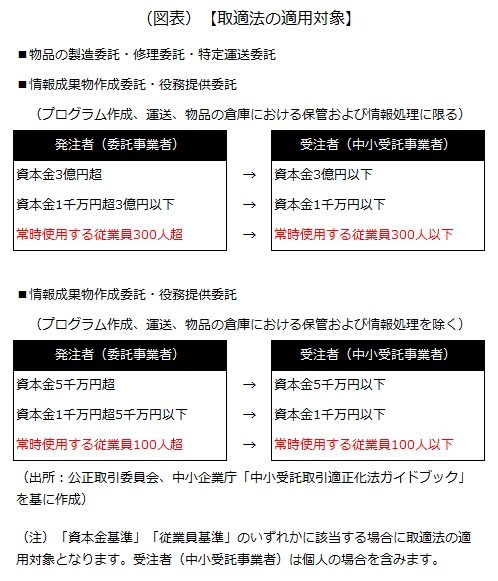

取適法では、適用対象となる取引の範囲を、「取引の内容」と「資本金基準」(資本金の額あるいは出資の総額)または「従業員基準」(常時使用する従業員の数)によって定めています。

「法律の対象取引」=「取引の内容」+「資本金基準」または「従業員基準」

「取引の内容」については、下請法の「製造委託」「修理委託」「情報成果物作成委託」「役務提供委託」の他に、「特定運送委託」が新たに追加されました。特定運送委託とは、

販売する物品、製造を請け負った物品、修理を請け負った物品、作成を請け負った情報成果物(例:作成を請け負ったデザインに基づいて製造されたペットボトル)が記載されるなどした物品の引き渡しに必要な運送を、他の事業者に委託すること

です。

「従業員基準」は、今回の法改正で新たに追加されたもので、

従業員数が多く事業規模が大きいものの、減資等により資本金額が少額となっていた事業者を適用対象とする

ことで、より多くの取引関係における不公正な慣行を是正しようという目的があります。

具体的な考え方は図表の通りです。黒字が「資本金基準」、赤字が「従業員基準」で、適用対象となる取引の発注者がどちらか1つでも該当する場合、取適法の適用を受けます。

基準を満たす事業者を「優先的地位にある」ものとして取り扱うことで、取引に係る発注者の不当な行為を、より迅速かつ効果的に規制することが狙いです。

なお、詳しくは触れませんが、取適法とフリーランス・事業者間取引適正化等法のいずれにも違反する行為については、原則としてフリーランス・事業者間取引適正化等法を優先して適用することとされています。

4 参考

公正取引委員会・中小企業庁は、2026年1月1日の改正法施行までに広く十分な周知を行うため、適用対象となる事業者をはじめとする関係者を対象に説明会を開催しています(一部地域では既に開催が終了しています)。

2026年1月施行!~下請法は取適法へ~改正ポイント説明会の実施について

https://www.jftc.go.jp/event/kousyukai/toriteki.html

また、中小企業庁は、「適正取引支援サイト」を通じて、基本的な知識とともに、法改正のポイントを重点的に学ぶ無料のオンライン講習会を開催しています(受講には参加申し込みが必要です)。

中小受託取引適正化法(下請法)講習会

https://tekitorisupport.go.jp/shitauke/

上記のオンライン講習会に加え、中小企業庁は、「みんなのパブリックレッスン」を通じて、下請法・取適法の内容や価格交渉についての無料のeラーニングも提供しています(利用規約に同意の上、新規利用登録が必要です)。

みんなのパブリックレッスン

https://minpub.learning-ware.jp/login

以上(2025年11月作成)

(監修 三浦法律事務所 弁護士 磯田翔)

pj60375

画像:ChatGPT