1 午(うま)に関する話

1)午年に起きた出来事

2026年の干支(えと)は、「午(うま)」です。前回の午年は、2014年(平成26年)の甲午(きのえうま)でした。2014年は、消費税が5%から8%へ引き上げられた年。また、青色発光ダイオード(LED)の開発で、赤﨑勇氏、天野浩氏、中村修二氏の3人がノーベル物理学賞を受賞したことも注目を集めました。

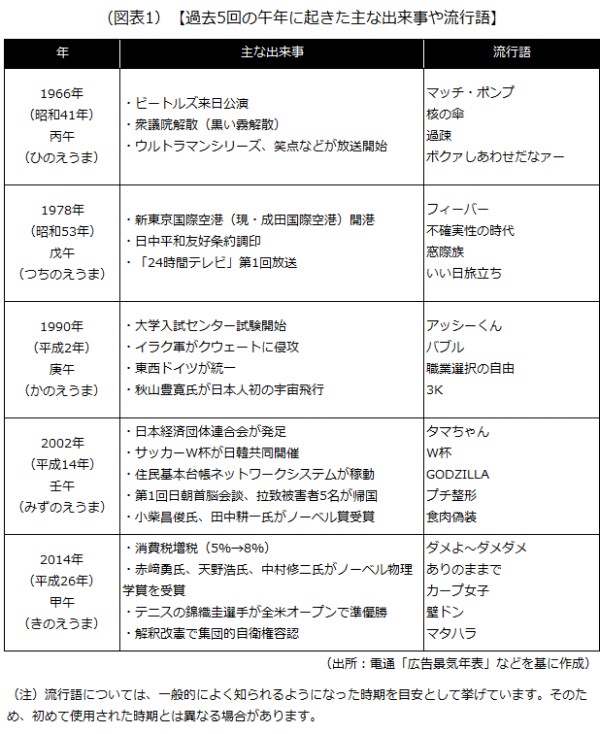

過去5回の午年に起きた主な出来事や流行語は次の通りです。

2)午年生まれの有名人

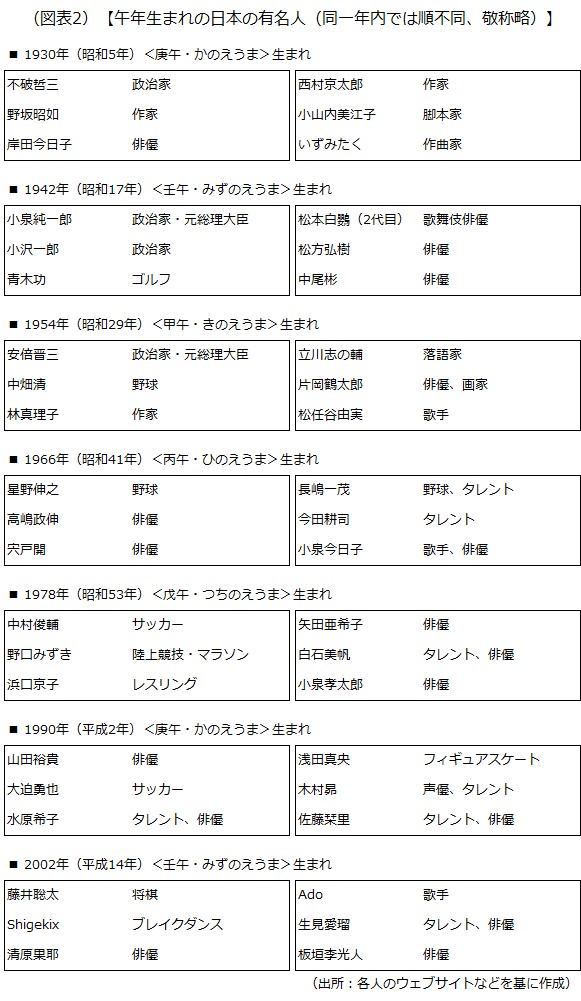

午年生まれの日本の有名人には、次のような人がいます(既に亡くなられた方も含みます)。

3)うまの話

日本において馬は、農耕や交通、そして戦の場でも欠かせない存在でした。力強く田畑を耕し、人や物を運び、戦場では武将の誇りと共に駆け抜けました。戦国時代には、織田信長の愛馬「白石鹿毛(しろいしかげ)」や上杉謙信の「放生月毛(ほうしょうつきげ)」など、名馬とともに戦った逸話が数多く残されています。戦国武将たちにとって馬は、単なる乗り物ではなく、共に命を預ける“戦友”だったのです。

時代が進むにつれ、馬は人々の暮らしから離れていきましたが、その存在は今なお日本文化の中に息づいています。例えば、正月の神社には、願い事を書いた「絵馬」がずらりと並びます。古来より神々の乗り物とされてきた馬に願いを乗せて届ける。そうした信仰から、今でも多くの人が、初詣で絵馬を奉納しているのです。

近年では、馬と触れ合うことで心を整える「ホースセラピー」も注目されています。馬は感情に敏感な優しい動物であるため、人の緊張を解きほぐし、安らぎをもたらすからです。力と優しさを併せ持つ馬は、今もなお、人と共に生きるパートナーとして活躍しているのです。

2 午(うま)にちなんだスピーチ事例

1)スピーチ事例1

午(うま)にまつわる話として、古代マケドニアの英雄・アレクサンドロス大王と愛馬ブケパロスの逸話があります。ブケパロスは非常に気性の荒い暴れ馬として有名でした。しかし、大王は、ブケパロスに臆病な一面があることを見抜きます。実はブケパロスは、他の馬より感覚が鋭く、自分自身の影におびえて暴れていたのです。そこで、大王はブケパロスの顔を太陽に向けさせ、影を見ないようにすることで、この暴れ馬を落ち着かせ、見事に乗りこなしたのです。

この逸話が教えてくれるのは、「先入観を捨てて、相手を理解すること」の大切さです。皆さんも、部下や同僚が仕事で困っているとき、サポートに入りたいのに的はずれな助言をしてしまった経験はないですか? それは、自分の経験や相手の普段の言動などから、「相手は、〇〇に困っているんだ」と決めつけているからかもしれません。

大切なのは、そうした先入観を捨て、相手が何につまずいているのかを注意深く観察し、聞き取り、理解すること。原因が分かれば、自然と解決策も見えてきます。自分の問題に向き合う場合も同じです。「自分は、〇〇に困っているんだ」というのは、実は思い込みかもしれません。今、置かれている状況を冷静に分析しながら、解決策を探りましょう。

馬たちが蹄の音高らかに駆けていくように、今年は一丸となって前へと進む年にしましょう。そのために、自他問わず抱えている困難や不安としっかり向き合って、理解する姿勢を大切にしていきましょう。それは必ず、チームや組織が前へ進んでいくための一助になります。

2)スピーチ事例2

馬の視野は非常に広く、およそ350度もあるといわれています。これは草食動物として、天敵である肉食獣の接近をいち早く察知するために進化した能力です。また、左右の目で異なるものを見る「単眼視」であるため、草を食べながらでも周囲の変化や危険を常に確認できます。馬は動くものに敏感で、わずかな風や音にも反応します。こうした能力のおかげで、馬は広大な草原でも安全に生活できるのです。

仕事の場でも、同じことが言えます。広い視野を持つことで、変化やリスクを早めに察知でき、柔軟に対応する力が養われます。新入社員や若手社員の皆さんは、まだ視野を広く持つことが苦手かもしれませんが、これは訓練で身につきます。例えば、「自分の仕事には誰が関わっているのか?」「自分の工程が終わったら、次は誰が何をするのか?」「この仕事の成功・失敗はお客さまにどのような影響を与えるのか?」。そういったことを一つずつ考えながら仕事をすると、視野は広がっていきます。

全体像を見ながらも、細かい見落としを拾うことができる「馬の視野」は、働く上でぜひとも理想としたい姿です。今年は干支にあやかって、馬のような視野を持って仕事をすることを心がけていきましょう。

しかし、実は馬にも、真後ろの約10度に死角があるそうです。同じように、たったひとりで全てを見渡すことはできません。弱点は仲間と補い合い、チームでカバーし、一丸となって前進していきましょう。

3 干支の起源・豆知識

1)干支の起源

ところで、「干支とは何か?」と聞かれたら、どう答えますか? 一般的に、干支とは、巳(へび)年や申(さる)年など、12種類の動物を、年ごとに当てはめたものと認識されています。しかし、実は干支(えと=かんし)とは、古代中国に起源を持つ、年月日や時刻、方位などを表す呼称で、10種類の「干」と12種類の「支」を組み合わせた60通りがあるのです。本章では、意外と知られていない干支の起源についてご紹介します。

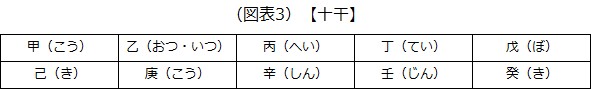

干支の「干(え)」は10種類あり、十干(じっかん)といいます。

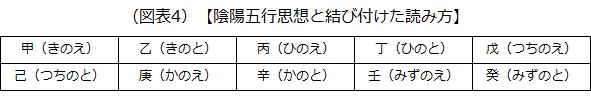

これに陰陽五行思想(木・火・土・金・水)を結び付けて、次のようにも読みます。

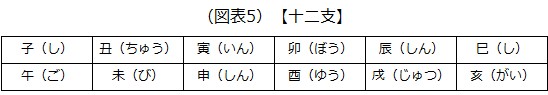

一方、干支の「支」は古代中国の天文学で、木星の位置を示すために天を十二分した呼称を起源にしており、十二支といいます。

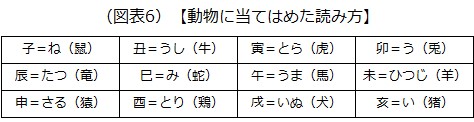

さらに、十二支を動物に当てはめて、次のように呼ばれるようになったのです。

中国では、古く殷(いん)の時代(紀元前16世紀~紀元前11世紀ごろ)から、この十干十二支の組み合わせで年月日が数えられたといいます。これが干支の起源です。

2)干支と十二支

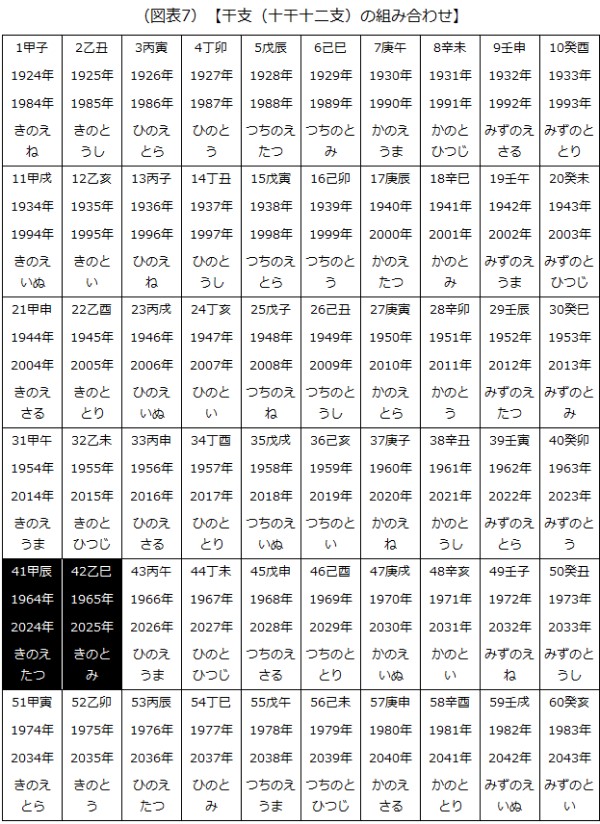

現在の日本では、干支は十二支を指すように使われていますが、このように、厳密には干支と十二支とは異なります。本来の干支(十干十二支)の組み合わせは全部で60通りあり、日本で使われている12通りの十二支とは違うのです。干支は年月日や時刻に当てられますが、日本では一般的に年に当てて使われています。満60歳を還暦(かんれき、もしくは生まれ年の干支を「本卦(ほんけ)」と呼ぶことから本卦還(がえ)りともいう)というのは、干支が1周して生まれ年の干支に還(かえ)るところからきています。

ちなみに、2025年の干支は乙巳(きのとみ)、2026年の干支は丙午(ひのえうま)です。自分の生まれ年の干支が何かを、下表で確認してみましょう。

3)干支が表す歴史年代

干支は年月日などの時間を表す呼称として、古くから使われており、具体的な年がすぐ分かるため、歴史上の事件の呼称としても多く用いられています。

有名な例としては、以下のようなものがあります。

- 672年 みずのえさる 壬申(じんしん)の乱

- 1592年 みずのえたつ 壬辰(じんしん)倭乱(わらん)(注)

- 1868年 つちのえたつ 戊辰(ぼしん)戦争

- 1911年 かのとい 辛亥(しんがい)革命

(注)日本でいう「文禄(ぶんろく)の役」です。

ちなみに、阪神甲子園球場は、「甲子(きのえね)」年の1924年に完成したことから名付けられています。

以上(2025年12月更新)

pj90006

画像:Brian-Adobe Stock