目次

1 見落としてはいけない投資評価特有のコスト

投資の判断を誤る原因の1つに、

「お金を集め、利用することにかかるコスト(以下「資金調達コスト)」を意識せずに計画を立ててしまう

ことがあります。同じ1000万円の設備投資であっても、その資金をどのように調達したかによって、実際の採算性は大きく変わります。銀行から借りた資金であれば利息が発生し、株主からの出資であれば配当が必要になるように、資金を調達する方法によってコストの内容が変わってくるからです。

投資評価は、「この設備を導入すれば売上が増えるか」という一面的な判断ではありません。

資金調達コストを正しく把握し、その分を差し引いても利益を生むかどうかを見極める

ことが大切です。

今回は、投資評価の判断において欠かせない「資金調達コスト」の考え方やその具体的な計算方法と、資金調達コスト以外に投資評価やファイナンスで使う独特のコストである「機会コスト」「埋没コスト」を解説します。

2 資金調達コストはどのように使われるのか

投資案件の採算性を評価する際、問題となるのが、

- 将来その投資から得られるキャッシュ・フロー

- 現時点で投資のため支払われるキャッシュ・フロー

とで、時点(将来と現時点)が異なる点です。なぜなら、現在の100万円は、利息や配当が発生することで、1年後に受け取る100万円に比べ、その価値が高くなるからです。

この問題を解消するために、「将来その投資から得られるキャッシュ・フロー」を「現時点の価値」に換算する必要があります。この「将来のお金の価値を現時点の価値に換算すること」を「現在価値に割り引く」といいます。

資金調達コストは、将来のキャッシュ・フローを現在価値に調整する際に用いる率(割引率)として使われます。また、それ以外にも投資利益率、内部収益率を使った具体的な投資の評価方法で投資案件を採択するかどうかの判断基準として使われます。

3 資金調達コストの具体的な計算方法

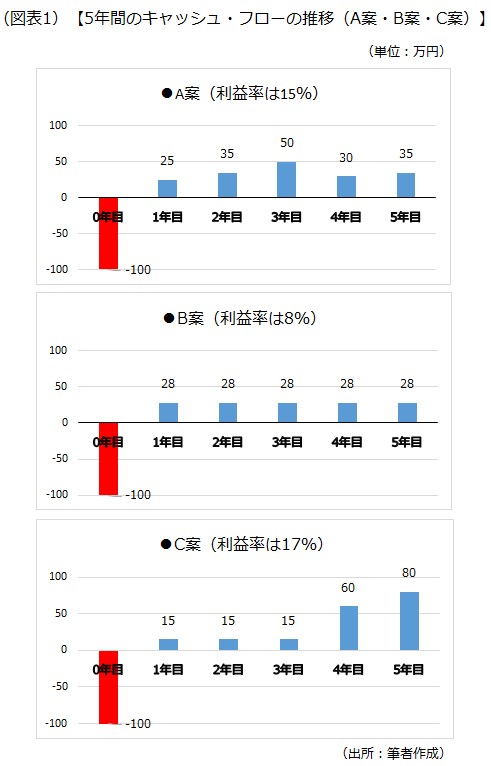

事例として、

- 投資額は100万円

- 資金調達コストは10%

- 投資案件はA案(利益率は15%)、B案(利益率は8%)、C案(利益率は17%)の3案

とした場合で、投資案件にかかる5年間のキャッシュ・フローの推移を見てみましょう。

この投資案件を選ぶ際に、B案は選ぶことはまずありません。なぜなら、投資するための資金を集めてくる資金調達コスト(10%)よりも利益率(8%)が低いので、予定通りいったとしてもマイナス2%(=8%-10%)になってしまい、やらないほうがマシだからです。

では、その他の案はどうでしょうか。A案、C案については、どちらも利益率が資金調達コスト(10%)を上回っており、どちらを選ぶかは会社の経営状況次第です。この事例では、A案のように「投資後初期(1~3年目)からある程度リターンが見込めるのがよいのか」、C案のように「最初は少ないリターンで耐える期間は長いものの5年目の総額が大きいキャッシュ・フローを得られるほうがよいのか」といった判断になります。

4 資金調達コストの具体的な中身と計算方法(WACC)

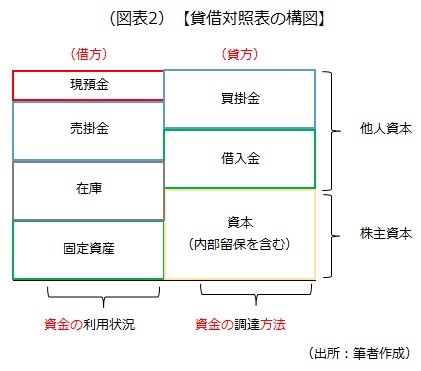

それでは、資金調達コストの中身を見てみましょう。資金調達コストは、資金調達の方法により異なるため、貸借対照表に注目します。

貸借対照表は、企業の財政状態を表しています。左側(借方)が、資金の利用状況を、右側(貸方)は利用している資金の調達方法を表しています。資金調達コストは、貸方の資金の調達方法ごとに決まっています。

買掛金などの営業活動にかかる項目は、企業間の信用で得られた資金なので資金調達コストはかかりません。そのため、計算でも考慮しません。

次に、金融機関からの借入金は、支払う利息が資金調達コストです。例えば、年利2.0%なら、借入金の資金調達コストは2.0%になります(詳細な解説は後述)。昨今、この金利は上がっていく傾向にあるので、今後借入金に係る資金調達コストは高くなっていくというのが、現在の一般的な見方ではないでしょうか。

ただし、支払利息は税金計算上の費用(損金)になるため、節約効果があります。そのため、実際の資金調達コストは、

支払利息-税金の節約効果(利息×税率)

で考えます。ただし、税金の節約効果を考慮しなければならないのは、利益が出て税金を払っている会社だけです。

一方、資本(株主の出資に内部留保を加え、株主資本と呼ぶ)は、支払う配当金が資金調達コストです。配当金は損金にならないため、配当金の全額が資金調達コストになります。

それでは、実際に計算例を使って資金調達コストを算出してみましょう。投資評価では、会社全体で資金の調達方法を加重平均した資金調達コストを用います。これを「加重平均資本コスト」といいます。英語ではweighted average cost of capital、頭文字をとってWACC(ワック)と世間では呼ばれ、次の算式で計算されます。

WACC=借入利率×(1-実効税率)×負債シェア+資本金配当率×株主資本シェア

例えば、借入金4000万円、資本6000万円、借入利率5%、資本金配当金10%、実効税率30%の場合は次のようになります。

7.4%=5%×(1-30%)×0.4(注1)+10%×0.6(注2)

(注1)負債シェア0.4=4000万円/(4000万円+6000万円)

(注2)株主資本シェア0.6=6000万円/(4000万円+6000万円)

5 中小企業における資金調達コストの考え方

中小企業の場合、配当を支払うことは稀です。なぜなら、経営者と株主が同じであることが多いため、株主の資本に対して資金調達コストを要求されないケースが多いからです。このような場合に、筆者は、

借入金による資金調達コストをベースに考えるのがよい

と考えています。中小企業では、会社に資金を残すか、経営者兼株主に還元していくかは比較的自由であり、その状況に応じて資金調達コストを変えていくのは現実的ではないためです。

無借金経営の場合はどうでしょうか。この場合も、

一般的な借入金の利息、または、安全な運用利回りとして定期預金などの利息を参考に資金調達コストを考える

ようにしましょう。資金は資本金、内部留保を使えばよいだけですが、少なくとも預金で置いておくよりも利益率は高くないと事業をする意味がないからです。

もちろん、資金調達コストは判断をする上での最低限の基準なので、定期預金などの利息をそのまま資金調達コストとして設定するのではなく、一定の+α(上乗せ幅)を乗せて目指すべき目標とすることになります。

6 投資評価時に必要な「機会コスト」と「埋没コスト」

投資評価の場面では、機会コストと埋没コストという考え方も大切です。

まず、機会コストとは、

ある案を選択した場合に「他の選択肢を選べば得られたはずの利益や収益」のこと

です。例えば、新しい製造ラインに1000万円の投資をすることを決めたとします。しかし、その同じ1000万円で不動産投資に回していれば年間で5%の利益が見込めたかもしれません。この場合、新しい製造ラインへの設備投資の機会コストは、不動産投資をしなかったために得ることのできなかった5%の利益です。このように、得られなかったメリットをコストと考えます。

機会コストは、実際には支出をすることがないイメージ上のコストであり、何かの意思決定、選択をすると必ず何かを失っているということを強く意識するためのコストといえます。ぜひ、皆さんの判断の際には気にしてみましょう。

次に、埋没コストとは、

投資によって、どの案を選んだとしても「変わらない費用」のこと

です。例えば、新店舗を出店するかどうかを検討する際に、本社の管理部門の費用(本社の人件費や賃料など)は出店してもしなくても発生するため、埋没コストに該当します。

また、「ここまで資金を使ってしまったのだから、途中でやめるのはもったいない」と考えてしまう心理も、埋没コストに関係します。途中まで進めた段階で、そこまでに払った資金は戻ってきません。大切なのは、その案件を継続するかどうかは、これからの収入と費用を冷静に比較して考えることです。例えば、ギャンブルで、こんなに時間とお金をかけたのだから、当たるまでやらないともったいないと考え続けてしまうケースがあるようです。この“こんなにかけた時間とお金”が埋没コストです。続けても、やめても変わらないコストです。経営判断でも同じで、過去の支出に引きずられないという考え方が、正しい意思決定を行う上で非常に重要です。

以上(2025年11月作成)

pj35172

画像:apinan-Adobe Stock