目次

1 非正規社員の待遇改善に取り組むと助成金が受け取れる!

2025年6月20日に、いわゆる「年金制度改正法」が公布されました。非正規社員の待遇に関する改正では、

社会保険に加入できる短時間労働者の範囲の拡大(社会保険の適用拡大)

などが定められています。国を挙げて正社員と非正規社員の格差の是正が推し進められている中、会社においても非正規社員の待遇の見直しが必要になってきています。

とはいえ、賃上げや就業規則等の変更にはコストがかかるもの。そこでおすすめしたいのが

非正規社員のために一定の取り組みをすると受け取れる「キャリアアップ助成金」

を活用することです。2025年7月から「短時間労働者労働時間延長支援コース」という新しいコースも作られ、内容がこれまで以上に充実してきています。

この記事では、キャリアアップ助成金の6種類のコースを取り上げ、主な要件や支給額などを紹介します。以降で出てくる言葉の定義は次の通りです。

- 非正規社員:正社員以外の社員

- 短時間労働者:非正規社員のうち、週の所定労働時間が正社員より短い者

- 有期雇用労働者:非正規社員のうち、雇用期間の定めがある者

- 無期雇用労働者:非正規社員のうち、雇用期間の定めがない者

なお、助成金の内容は、2025年10月20日時点のもので、将来変更される可能性があります。申請書の書き方や添付書類などについては、次のURLをご参照ください。

■厚生労働省「キャリアアップ助成金」■

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

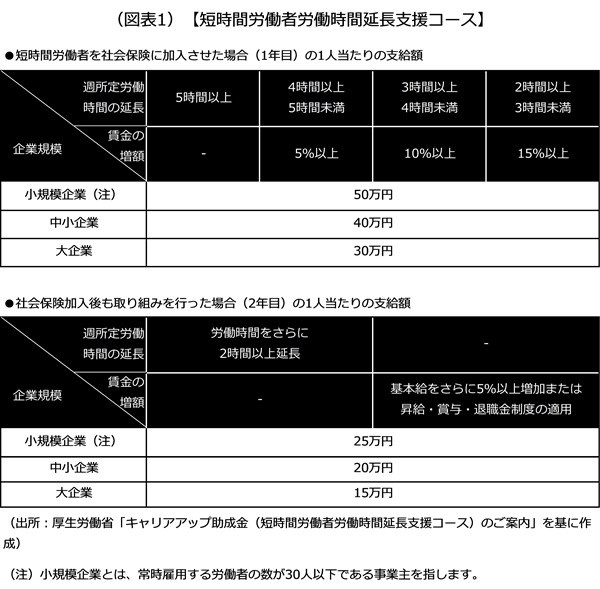

2 短時間労働者労働時間延長支援コース(2025年7月新設)

1)短時間労働者労働時間延長支援コースとは?

いわゆる「年収の壁」対策を目的とした新しいコースです。社会保険の適用要件を満たすよう、短時間労働者の週所定労働時間を延長し、賃金も増額する等の処遇改善を行う会社を支援します。

2)助成金を受け取るには?

次の要件などを満たす必要があります。

- コースの実施日の前日までにキャリアアップ計画を作成し、都道府県労働局に提出する。具体的には、社会保険加入日の前日(例:2025年11月1日加入の場合、10月31日)

- 短時間労働者を6カ月以上雇用した上で、社会保険に加入させる

- [第1期分の申請]

- 社会保険加入に当たり、短時間労働者の週所定労働時間を2時間以上延長して基本給を一定以上増額するか、もしくは週所定労働時間を5時間以上延長する

- 社会保険に加入後、その社員を継続して6カ月以上雇用し、6カ月目の賃金支給日の翌日から2カ月以内に支給申請する

- 複数年かけての取り組みも可(その場合、社会保険適用後の労働時間延長等は必要なし)

- [第2期分の申請]

- 第1期支給対象期における週所定労働時間の延長等の実施後、第2期支給対象期の開始日(社会保険加入日から12カ月経過後)までに、2時間以上の所定労働時間の延長、5%以上の基本給の増額、賞与や退職金制度への適用等の措置を講じる

- 第2期支給対象期の開始日から起算して6カ月目の賃金支給日の翌日から2カ月以内に支給申請をする

3)受け取れる金額はいくら?

次の額を定額で受け取れます。支給申請人数の上限はありません。

4)専門家のワンポイントアドバイス

2)で出てきた「キャリアアップ計画」とは、

非正規社員のキャリアアップを図る上での目標や会社の取り組みに関する計画のこと

で、キャリアアップ助成金ではどのコースでも、この計画書の提出が必須となります。ただし、この短時間労働者労働時間延長支援コースについては、後述の「社会保険適用時処遇改善コース」からの切り替えを行う場合に限り、キャリアアップ計画書の再提出は不要とされています。

本コースは、単年の取り組みによる申請が原則ですが、すぐに支給要件を満たす事が難しい会社については、複数年かけて支給要件を満たした場合による申請が認められています。ただし、その場合、キャリアアップ計画書で定める「キャリアアップ計画期間」(3年以上5年以内の期間で任意で設定)内で取り組みを実施する必要があるため、余裕を持ってキャリアアップ計画書を提出しておく必要があります。

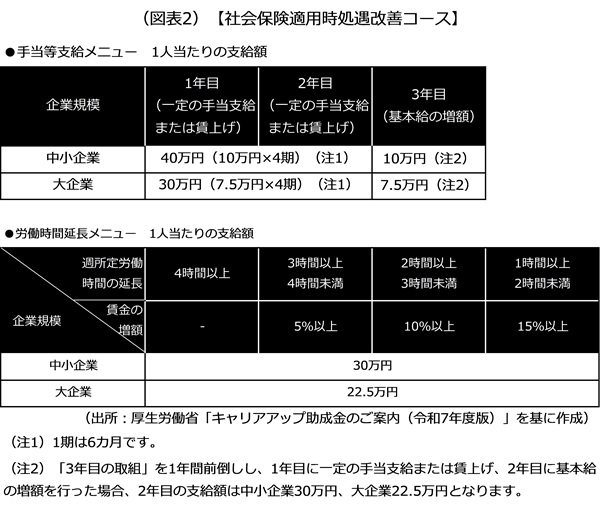

3 社会保険適用時処遇改善コース(2026年3月まで)

1)社会保険適用時処遇改善コースとは?

短時間労働者が社会保険の適用を受けるようになった際に、手当等の支給、賃上げ、労働時間の延長等を実施した場合に助成を受けられるコースです。なお、このコースは2026年3月31日までの時限措置とされています。

2)助成金を受け取るには?

次の要件などを満たす必要があります。

- コースの実施日の前日までにキャリアアップ計画を作成し、都道府県労働局に提出する

- 短時間労働者を6カ月以上雇用した上で、社会保険に加入させる

- [手当等支給メニュー] 社会保険加入に際し、1~2年目に社員負担分の社会保険料相当額(標準報酬月額等の15%以上)の手当支給または賃上げ、3年目に基本給の総支給額を18%以上増額する(賃上げ等、労働時間延長あるいはその両方による増額)

- [労働時間延長メニュー] 社会保険加入に際し、週の所定労働時間を4時間以上延長するもしくは1時間以上延長して基本給を一定以上増額する等の措置を講じる

- それぞれのメニューに応じて、支給対象期分の賃金支給日の翌日から2カ月以内に支給申請する

3)受け取れる金額はいくら?

手当等支給メニューまたは労働時間延長メニューについて、次の額を定額で受け取れます。

4)専門家のワンポイントアドバイス

このコースには「手当等支給メニュー」と「労働時間延長メニュー」があります。基本的に受給できるのは1人につき1メニューまでですが、例えば、1年目は「手当等支給メニュー」に取り組み、2年目で「労働時間延長メニュー」へ切り替えて、それぞれの支給を受けることも可能です(併用メニュー)。

取り組みが長期にわたるため、取り組みの過程で前章の「短時間労働者労働時間延長支援コース」を満たすようになった場合、そちらのコースに切り替えることが認められています(「労働時間延長メニュー」または「併用メニュー」の場合に限ります)。

なお、2026年3月31日までに社会保険に加入した標準報酬月額10.4万円以下の短時間労働者に対して、社会保険料の本人負担分の軽減を目的とした「社会保険適用促進手当」を支給した場合(本人負担分の保険料相当額が上限)、本コース「手当等支給メニュー」の助成の要件とされる「一定の手当支給または賃上げ」を実施したものとして扱うことができます。ただし、手当の支給に際し、就業規則等への規定や届け出が必要となります。

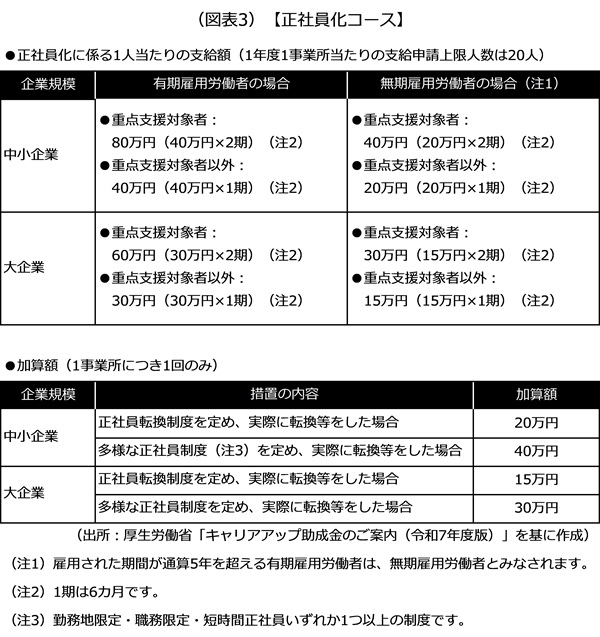

4 正社員化コース

1)正社員化コースとは?

就業規則等に基づき、非正規社員(有期雇用労働者または無期雇用労働者)を正社員に転換し、転換後に一定以上賃金を増額した場合、助成金を受け取れるコースです。

2)助成金を受け取るには?

この助成金を受け取るためには、次の要件などを満たす必要があります。

- コースの実施日の前日までにキャリアアップ計画を作成し、都道府県労働局に提出する(人材開発支援助成金の申請を絡める場合は一部例外あり)

- 賃金の額または計算方法が正社員と異なる雇用区分の就業規則等を、6カ月以上適用された有期雇用労働者または無期雇用労働者を正社員に転換する

- 正社員転換後の6カ月間(第1期)の賃金を、転換前6カ月間の賃金と比較して3%以上増額し、支給対象期分の賃金支給日の翌日から2カ月以内に支給申請する

- 重点支援対象者(後述)である場合、第1期後の6カ月間の賃金を、第1期の賃金と比較して合理的な理由なく引き下げずに支給した上で、支給対象期分の賃金支給日の翌日から2カ月以内に支給申請する

3)受け取れる金額はいくら?

次の額を定額で受け取れます。

4)専門家のワンポイントアドバイス

2)と3)に出てくる「重点支援対象者」とは、次のa~cのいずれかに該当する人を指します。

a:雇入れから3年以上の有期雇用労働者

b:雇入れから3年未満で、次のいずれにも該当する有期雇用労働者

1.過去5年間に正社員であった期間が合計1年以下

2.過去1年間に正社員として雇用されていない

c:派遣労働者、母子家庭の母等または父子家庭の父、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者

重点支援対象者については前述した通り、助成金の支給が手厚くなるので、社内の有期雇用労働者に該当者がいないか確認してみましょう。派遣労働者を正社員化する場合にも使える助成金です。ただし、新規学卒者(4月1日付の雇用者)については、雇入れから起算して1年を経過していない場合は、正社員化した場合であっても支給対象外となります。

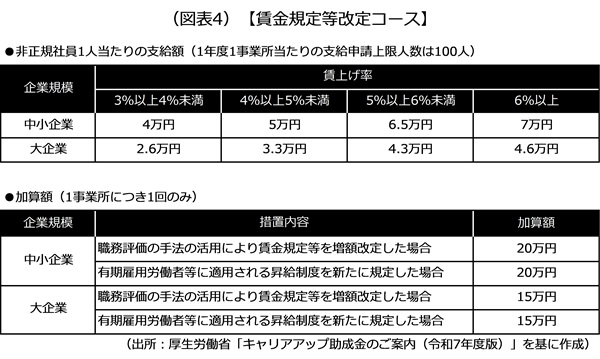

5 賃金規定等改定コース

1)賃金規定等改定コースとは?

非正規社員の基本給を3%以上増額するように賃金規定等(就業規則の賃金規定、賃金テーブル、賃金一覧表等のこと)を改定し、その規定を適用させた場合、賃上げをした非正規社員の人数に応じ、助成金を受け取れるコースです。

2)助成金を受け取るには?

会社が次の要件などを満たす必要があります。

- コースの実施日の前日までにキャリアアップ計画を作成し、都道府県労働局に提出する

- 非正規社員の基本給を3%以上増額するように賃金規定等を改定する

- 3カ月以上雇用した非正規社員に対して改定後の規定に基づき増額した賃金を6カ月以上支給し、6カ月目の賃金支給日の翌日から2カ月以内に支給申請する

3)受け取れる金額はいくら?

次の額を定額で受け取れます。

4)専門家のワンポイントアドバイス

図表4の「加算額」の項にある「職務評価」とは、

職務の大きさを相対的に比較し、その職務に従事する社員の待遇が職務の大きさに応じたものとなっているかの現状を把握すること(人事評価・能力評価とは異なります)

をいいます。職務評価の方法はさまざまですが、例えば、

職務(役割)評価表を作成し、評価項目ごとにポイントを付けて評価する「要素別点数法」

という手法があります。なお、職務評価を実施する場合、厚生労働省が設置する「働き方改革推進支援センター」のサポートを受けられます。

要素別点数法の詳細についてはこちらをご確認ください。

■厚生労働省・多様な働き方の実現応援サイト「要素別点数法」■

https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/estimation/estimation_02.html

なお、昇給が一部の非正規社員に限定されていても、それが職種別や部門別といった合理的な理由の区分に基づいているのであれば、助成の対象になります。また、昨今の最低賃金の大幅引き上げを踏まえ、本コースの利用を検討するケースも多いと思いますが、その場合、新たな最低賃金の効力が生じた日以降における規定等での増額については、助成の要件とされている3%以上の賃上げ率の算定に、当該最低賃金に達するまでの増額分を含むことができません。

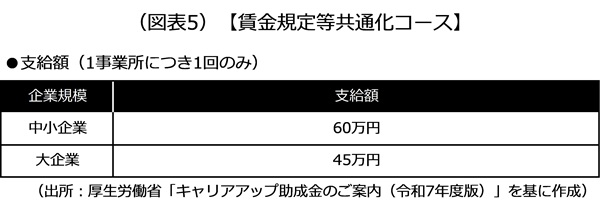

6 賃金規定等共通化コース

1)賃金規定等共通化コースとは?

非正規社員について、正社員と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成して適用した場合に助成を受けられるコースです。

2)助成金を受け取るには?

会社が次の要件などを満たす必要があります。

- コースの実施日の前日までにキャリアアップ計画を作成し、都道府県労働局に提出する

- 非正規社員を3カ月以上雇用した上で、賃金規定等を正社員と共通化する

- 改定後の規定に基づき、増額した賃金を6カ月間支給し、6カ月目の賃金支給日の翌日から2カ月以内に支給申請する

3)受け取れる金額はいくら?

次の額を定額で受け取れます。

4)専門家のワンポイントアドバイス

正社員が月給制、非正規社員が時給制の場合、非正規社員の賃金規定等を正社員と共通化するに当たって、「正社員の月給の時給換算額 ≦ 非正規社員の時給」になるように賃金テーブル等を作成する必要があります。時給換算のイメージは次の通りです。

正社員の月給 ÷ 正社員の月の労働時間数(注) ≦ 有期雇用労働者等の時給

(注)正社員の1日の所定労働時間×月平均労働日数(週の所定労働日数×52÷12)

なお、共有化する賃金規定等については、それぞれ3区分(等級)以上を設け、そのうち共通する区分が2区分以上である必要があります。

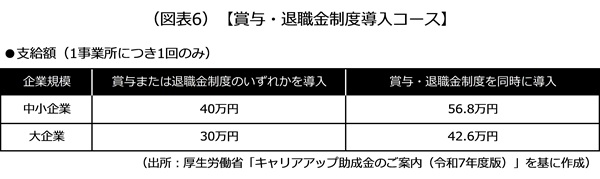

7 賞与・退職金制度導入コース

1)賞与・退職金制度導入コースとは?

全ての非正規社員を対象とする賞与・退職金制度を導入し、支給または積み立てを実施した場合に助成を受けられるコースです。

2)助成金を受け取るには?

会社が次の要件などを満たす必要があります。

- コースの実施日の前日までにキャリアアップ計画を作成し、都道府県労働局に提出する

- 全ての非正規社員を対象とする賞与・退職金制度を新たに設ける

- 非正規社員を3カ月以上雇用し、制度の新設後、さらに6カ月以上継続雇用する

- 賞与については、6カ月分相当として対象者1人当たり5万円以上を支給する。退職金については、1カ月分相当として3000円以上を6カ月分または6カ月分相当として1万8000円以上積み立てる

- 初回の賞与支給日または退職金の積み立て後6カ月目の賃金支給日の翌日から2カ月以内に支給申請する

3)受け取れる金額はいくら?

次の額を定額で受け取れます。

4)専門家のワンポイントアドバイス

退職金については制度導入に際して、

積立・拠出費用を事業主(会社)が負担する制度であることを明記

する必要があります。なお、定年の適用を受けない有期雇用労働者については、年齢に関係なく退職金制度の対象とする制度である必要があります(非常に短期間の雇用契約である場合は除きます)。定年の適用を受ける無期雇用労働者については、定年年齢までで構いません。

また、過去に「旧諸手当制度共通化コース」「旧諸手当制度等共通化コース」の助成金の支給を受けている場合は、本コースの支給対象外となります(健康診断制度を新たに設け、実施した場合の助成のみを受けている場合を除きます)。

以上(2025年11月作成)

(監修 人事労務すず木オフィス 特定社会保険労務士 鈴木快昌)

pj00793

画像:ChatGPT