業務時間外にLINEで連絡する、肩を叩いて励ますなどの行為は、職場のハラスメントに当たるのでしょうか。ハラスメントになるかどうかの境界線について、悩む企業も多いと思います。本稿では、最新の調査結果を参考に、ハラスメントの代表格であるパワーハラスメント(パワハラ)とセクシュアルハラスメント(セクハラ)について、基本的な考え方やハラスメント回避のヒントをお伝えします。

1 グレーゾーン行為に注意

先端機器によるストレスの可視化に取り組むMENTAGRAPH株式会社(本社:東京都中央区)は今年9月、「ハラスメントの基準」に関する調査結果を公表しました。

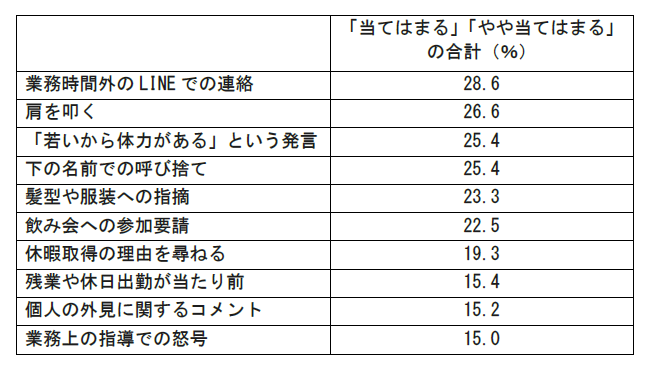

調査は昨年12月、全国の22~65歳の管理職と非管理職各900人、計1,800人を対象に実施。「ハラスメントの基準に関して当てはまるものを選択してください」という質問では、次のような回答が出ました。

※MENTAGRAPH株式会社 「ハラスメントの基準」に関する調査結果より

同社では、「身体的接触や属性・外見への言及、私的時間への侵入といった“グレーになりやすい行為”」が並んでいると指摘しています。これらの行為については、ハラスメントと感じる人が一定程度いる以上、慎むべきでしょう。

「肩を叩く」「『若いから体力がある』という発言」「髪型・服装への指摘」「業務時間外のLINEでの連絡」「下の名前での呼び捨て」については、非管理職のほうが管理職よりも「ハラスメントに当てはまる」と答えた割合が7.3~3.9ポイントも高く、大きなギャップがありました。同社は「現場(非管理職)はリスクとして敏感に捉える一方、管理職は『コミュニケーションの一形態』『指導の一環』と捉えがちで線引きが甘くなりやすい可能性が示唆されています」と注意を促しています。

2 ハラスメントの基準

これらの行為について従業員が「ハラスメントだ」と被害を訴えた場合に、会社は調査をして、ハラスメントに当たるかどうかの判断をしなくてはなりません。厚生労働省が示している判断の基準について、改めて確認しておきましょう。

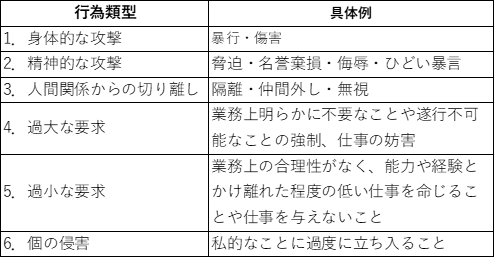

まずパワハラは、①優越的な関係を背景とした言動で、②業務上必要かつ相当な範囲を超え、③労働者の就業環境が害されるもので、3つの要素をすべて満たすケースです。例えば、次のような行為がパワハラになります。

※厚生労働省サイト「あかるい職場応援団」より

例えば、「ハラスメントの基準」に関する調査結果のうち、「休暇取得の理由を尋ねる」は、過度に繰り返し行うと「個の侵害」に当たる可能性があります。一方、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、パワハラには当たりません。

セクハラは、「労働者の意に反する性的な言動」で、性的な関係の強要はもちろん、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘いなども含まれます。受け手が不快に感じればセクハラになり得ますが、セクハラかどうかの判断にあたっては、個人の受け止め方の違いもあるので、受け手の主観を重視しつつも一定の客観性が必要です。一般的には、被害者が女性の場合には「平均的な女性労働者の感じ方」を、被害者が男性の場合には「平均的な男性労働者の感じ方」を基準として、ケースバイケースで判断します。

また、性的関係を要求され、拒んだら解雇されたといったケースを「対価型セクハラ」、上司が女性社員の腰、胸などに度々触ったため、女性社員が苦痛を感じ就業意欲が低下したといったケースを「環境型セクハラ」といいます。

「ハラスメントの基準」に関する調査結果のうち、「肩を叩く」「髪型や服装への指摘」などは、例えば男性上司が女性の部下に対して行う場合、セクハラに該当しかねない行為と言えます。

3 さいごに

ハラスメントへの対応が遅れると、最悪の場合、訴訟に発展し企業に大きな負担がかかります。訴訟の結果、使用者責任、債務不履行責任が問われ、適切な措置を怠ったことに対する損害賠償、社会的信用の失墜、従業員のモチベーション低下なども生じかねません。また、ご対応を進められる場合は、厚生労働省の特設サイト「あかるい職場応援団」も大変参考になるので、目を通すことをお勧めします。

※本内容は2025年11月10日時点での内容です。

(監修 社会保険労務士法人 中企団総研)

sj09164

画像:photo-ac