書いてあること

- 主な読者:感覚だけでなく、定量的な基準や根拠を持ってビジネスの判断をしたい人

- 課題:売上がどこまでになったら、利益が0になるか分からない

- 解決策:自社の利益体質を知りつつ、損益分岐点分析で利益が0になる売上高を確認する

1 質問:売上がどこまで減ったら、赤字になるか分かりますか?

業績の悪化が見込まれる際、対策を考える前に知らなければならないのが、利益を確保するためにはいくらの売上高が必要なのかということです。そのためには、利益が0になるときの売上高を計算します。

この利益が0になるときの売上高を「損益分岐点売上高」といい、この分析のことを損益分岐点分析(CVP分析)

といいます。「CVP分析」のCVPとは、それぞれC(コスト:Cost)、V(販売量:Volume)、P(利益:Profit)の頭文字であり、コスト・販売量に基づく利益を分析する手法です。

CVP分析は、

- コストの構造を踏まえた自社の利益体質を理解することができる

- 会社全体だけでなく、事業別・商品別などに細分化して集計することで、区分ごとの収益性が把握できる

- 新規参入を検討している新規事業や、既存事業の評価に活用できる

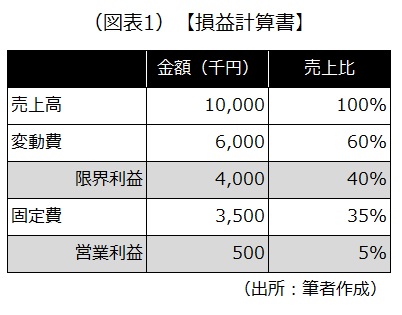

など、経営管理上さまざまな使い道があります。まずは、基本的な計算方法と分析に必要な指標を押さえましょう。早速、次の簡易的な管理会計の損益計算書から損益分岐点売上高を計算してみましょう。

2 損益分岐点売上高を計算しよう

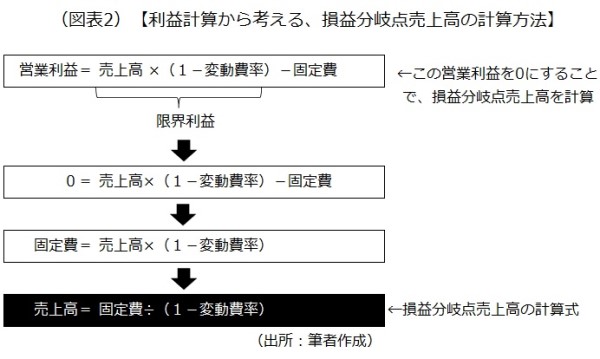

損益分岐点売上高は、営業利益が0になる売上高です。営業利益の計算式から損益分岐点売上高の算式を考えます。

算式に上記の事例の数値を当てはめると、

売上高=3500千円/(1-0.6)=8750千円

になります。

3 CVP分析に使う主な指標「安全余裕率」と「損益分岐点比率」

CVP分析では、上記で計算した損益分岐点売上高を使用して、

- 安全余裕率:損益分岐点売上高に対する安全余裕額(実際の売上高と損益分岐点売上高の差)の割合

- 損益分岐点比率:実際の売上高に対する損益分岐点売上高の割合

といった指標を使います。2つは表裏一体なので、いずれか1つで大丈夫なのですが、念のため、両方の計算式を紹介しておきます。

安全余裕率は、

(実際の売上高-損益分岐点売上高)/実際の売上高

で計算されます。今回の事例の数値を当てはめると、

安全余裕率=(9000千円-8750千円)/9000千円≒2.8%

になります。安全余裕率は、現在の売上高が何%減少すると、赤字になるかを示しており、高いほど業績が良いことを表しています。

安全余裕率と表裏一体となる損益分岐点比率は、

損益分岐点売上高/実際の売上高

で計算されます。今回の事例の数値を当てはめると、

損益分岐点比率=8750千円/9000千円≒97.2%

になります。損益分岐点比率は、低いほど業績が良いことを表しており、業種によって異なるものの、一般的に80%以下が好ましいといわれています。

CVP分析により、自社の利益体質がどのような状況なのかをチェックしてみましょう。そして、数値は推移で見るようにしてください。単年度の数値を見ただけでは、状況は分かりませんが、年度ごとの推移で見ることで、体質の変化が分かるようになってきます。

以上(2022年5月)

(執筆 管理会計ラボ株式会社 取締役・公認会計士 福原俊)

pj35115

画像:apinan-Adobe Stock