目次

1 試算表と決算書の違い

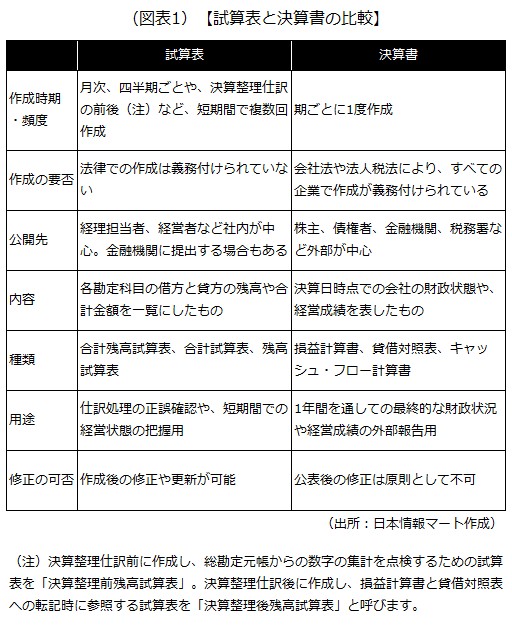

企業の財政状態を数字で把握する際は、決算書(損益計算書、貸借対照表)を確認するのが通常ですが、より詳細に足元の状態を確認したいときは、合計残高試算表(以下「試算表。T/B : Trial Balanceとも呼ばれる」)を活用します。試算表は、全ての勘定科目の残高や合計額を一覧にまとめた資料で、決算書とは次のように異なります。

試算表のメリットは次の通りです。

- 月次や四半期の状態を具体的な数値に落とし込むことで、期首に立てた目標の達成度や、経営者の感覚とのずれを把握しやすくなる

- 期の途中のリアルタイムな状態を金融機関と共有できるので、融資審査を受けるときの補助書類になる

金融機関と良好な関係を築いている経営者は、「月次」で試算表を作成し、それを金融機関に提出していることが少なくありません。「隅から隅まで、赤裸々な今の企業の状態を示す試算表」を共有しているわけですから、金融機関も企業の状態を把握しやすいのです。

皆さんの会社はいかがでしょうか。「試算表を作ってはいるけれど、担当者に任せきりで、自分は細かく読んでいない」「そもそも自社では、試算表を作成していない」という経営者は、ぜひ、試算表の作成を検討してみてください。自社の「今」の状態が把握できることはもちろん、金融機関に提出すれば、今よりも良好な関係を築く一助になるはずです。

以降では、「試算表は決算書とどのように違うのか」「試算表を見ていくことで、どのような情報が分かるのか」を、イメージの図表付きで理解しやすく解説していきます。

なお、以降で紹介する図表データのExcelファイルは、全てこちらからダウンロードできます。

2 試算表のフォーマット

試算表に決まったフォーマットがあるわけではなく、決算書(損益計算書や貸借対照表)のように作成することもありますが、特徴は、

「借方合計」「貸方合計」と「借方残高」「貸方残高」の両方を確認できる

ことです。

厳密には、勘定科目ごとの借方の合計値、貸方の合計値のみを記載した「合計試算表」と、勘定科目ごとの借方と貸方の差額である残高のみを記載した「残高試算表」があります。

合計試算表や残高試算表は作成の手間がかかりませんが、その代わり、総勘定元帳(企業が行った全ての取引を「勘定科目」ごとに分類して記録したもの)から試算表を作成する際、転記ミスや漏れがあっても気づきにくいというデメリットがあります。そのため、実務では2つの表を組み合わせた合計残高試算表が使われることが多いです。

3 試算表(損益計算書)を見る際の主なポイント

1)試算表(損益計算書)のイメージ

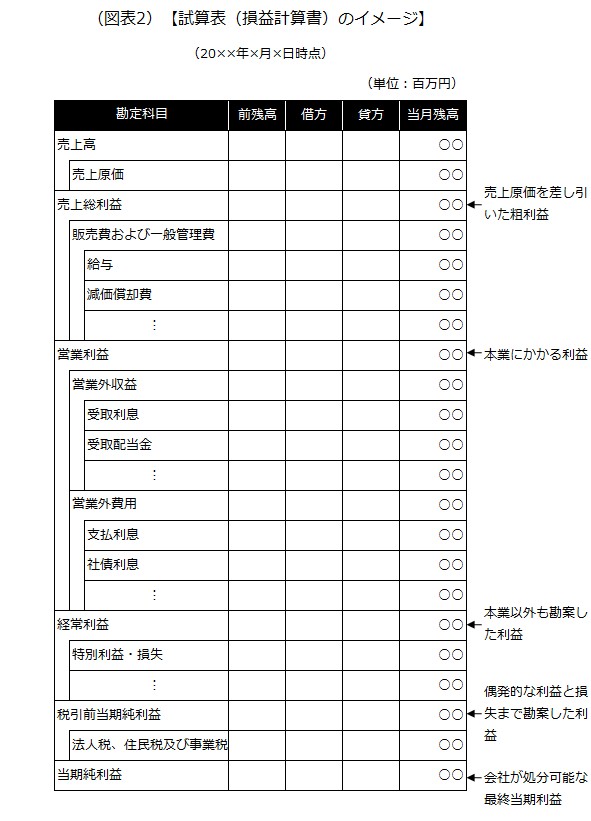

決算書では5つの利益ごとに勘定科目とその金額のみが掲載されます。試算表では、これらが「前残高」「借方」「貸方」「当月残高」の4つに分けられます。

2)売上高を使った比較と分析

試算表(損益計算書)では、まずは売上高を確認してみましょう。単月の試算表で見ると、

- 貸方の売上高が、その月にもうけた金額

- 当月残高の売上高が、今期の期首から当月までの累計売上高

に当たります。目標と実績との差額を比較して、どの程度差分があるのかを確認し、その要因を分析すると、軌道修正の道筋を見つけられます。

その他にも、前年同期比(時季)や直近3カ月平均比(直近の経営環境)などを用いて、時季や直近の経営環境を前提としたずれの分析を行うことで、より綿密に現状を把握できるようになります。

3)経常利益を使った比較と分析

試算表(損益計算書)の経常利益は、企業全体の継続的なもうけを表す利益です。目標と実績の比較や前年同期比を用いることで、自社の全体的な業績の動向を把握できます。企業の収益力を確認するための経営指標である、

売上高経常利益率(=経常利益/売上高×100)

を計算し、比較分析を行うようにしましょう。

経常利益を使った多角的な比較分析は、単に利益が多いか少ないかを見るためだけではありません。

どの科目(売上原価、販管費・営業収益/費用・営業外収益/費用)に問題があるのかを見つけるための大枠のチェックポイント

でもあります。もし、利益率が低くなっている場合には、売上原価や販管費の変動、構成割合をチェックするなど、コスト管理への関心を高めるようにしましょう。

4 試算表(貸借対照表)を見る際の主なポイント

1)試算表(貸借対照表)のイメージ

決算書では、左側の「資産の部」が資金の運用状況を表し、右側の「負債の部」「純資産の部」が資金の調達状況を表しています。試算表では、これらが「前残高」「借方」「貸方」「当月残高」の4つに分けられます。

2)現金・預金の増減要因の分析と残高確認

現金・預金は企業にとって最も重要な科目なので、増減と残高を高い頻度で確認しましょう。

例えば、売上に特段変わった様子はないものの、現金・預金が数カ月にわたって減少し続けているようであれば、後述する売掛金を適切に回収できていない可能性があります。このような状況下で起きた資金不足は、最悪の場合、黒字倒産(黒字であっても、仕入代金や人件費などの必要な支払いができず倒産すること)につながる恐れがあります。そうならないためにも、自社に必要な運転資金を現金・預金で賄うことができるかを確認しておく必要があります。

運転資金は、企業が日々の営業活動を回すために必要な資金で、貸借対照表の次の科目を用いて計算できます。なお、一般的な運転資金の目安は、月商(1カ月間の売上高)の3カ月分以上とされています。

運転資金=売上債権(売掛金・受取手形)+棚卸資産-仕入債務(買掛金・支払手形)

3)売掛金・受取手形の増減要因の分析

試算表(貸借対照表)の資産の部(借方残高)にある売掛金や受取手形は、売上として計上されたものの、まだ現金化されていない金額です。そのため、売掛金や受取手形を見る際には、売上高とのバランスを確認することが大切です。

例えば、売上高が横ばいにもかかわらず、前年同期や直近3カ月平均値など過去の数値と比べて、売掛金の残高が大きく増えているときは、売掛金が滞留している(適切に回収できていない)可能性があります。売掛金・受取手形の増減は資金繰りに直結しますから、回収が遅れている場合は、即座に取引先への確認や回収策を検討しましょう。

4)買掛金・支払手形の増減要因の分析

試算表(貸借対照表)の負債の部(貸方残高)にある買掛金や支払手形は、仕入れとして計上されたものの、まだ支払いが完了していない金額です。そのため、買掛金や支払手形を見る際には、仕入高とのバランスを見ることが大切です。

例えば、仕入高が横ばいにもかかわらず、前年同期や直近3カ月平均値など過去の数値と比べて、買掛金の残高が大きく増えているときは、取引先への支払い遅延が発生している可能性があります。支払い遅延を頻繁に起こしたり、長期化したりすると、取引先との関係に悪影響が出ます。単に支払期限に間に合わせるだけでなく、企業の資金状況や取引先との関係を踏まえた支払い管理をすることが大切です。

5)資産・負債・純資産の割合から、自社の状態を把握

貸借対照表では、これらの割合を確認することで、企業の財政状態を大まかに把握できます。ここでは、代表的な3つのパターンを紹介します。

1.純資産が多い状態

借方の流動資産と貸方の純資産が占める割合が高く、貸方の負債が占める割合が低い場合は、借り入れなどが少なく、優良で安定している状態といえます。

- 借方:流動資産>固定資産

- 貸方:流動負債、固定負債<純資産

2.資産と負債のバランスが取れた状態

現金・預金を含めた流動資産が占める割合が、流動負債を上回っている状態を指します。貸方の中で、純資産が占める割合が大きい場合は倒産リスクが低いですが、純資産が占める割合が小さい場合は、少しの損失でも債務超過に陥る恐れがあります。

- 借方:流動資産>固定資産

- 貸方:流動負債>固定負債、純資産

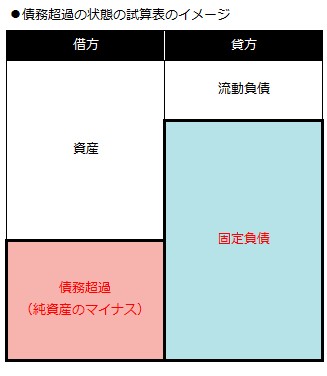

3.債務超過の状態

企業が抱えている負債の総額が、資産の総額を超えている状態を指します。全ての資産を売却したとしても、返済できない借入金が残ってしまい、企業の存続が困難になります。

債務超過の解消策は企業の利益を上げて資産を増やすことですが、いきなりは難しいため、売上原価や人件費の見直し、休資産や不動産の売却検討などの短期的な対策と併せて、中長期的な経営体質の改善が必要です。

- 借方:資産>債務超過

- 貸方:流動負債<固定負債

5 試算表をより正確な資料にするためのポイント

1)月次決算を行うための会計処理の方法

企業における会計処理には、次の3つの考え方があります。

- 発生主義:現金や預金の入出金にかかわらず、取引の発生時点で費用と収益を計上する

- 現金主義:現金や預金の入出金があってはじめて費用と収益を計上する

- 実現主義:費用や利益の実現が確定した時点で費用と収益を計上する

現金主義は、商品やサービスを提供済みであっても、代金の支払いがあるまでは費用と収益を計上することができません。そのため、帳簿上ではもうけや未入金、未払いを把握することが難しくなります。

そのため、掛仕入や未払金の処理の際には、取引が発生した時点で費用と収益を計上する、発生主義での会計処理が向いています。

一方で、取引が発生した時点での会計処理となると、取引額が変わったり代金が確実に支払われたりしないリスクもあるため、収益に関しては、費用や利益の実現が確定した時点で費用と収益を計上する、実現主義を採用すると、より正確に損益を計算できます。

2)減価償却費を毎月計上する

減価償却費(固定資産の購入費用を耐用年数にわたり、分割して費用計上するための勘定科目)を毎月計上することも大切です。減価償却費が高額のため、本決算で大きく損益がぶれないよう減価償却費の年間の見込み金額を12カ月で割り、毎月の月次決算に計上しましょう。

3)在庫の計上も忘れずに

当月までの正しい利益を算出するには、在庫の計上も欠かせません。一方で、物理的に在庫を確認する実地棚卸しでは、営業を止めて手動で在庫を数えるなど大掛かりな作業となってしまうため、在庫管理システムや、帳簿に記録されたデータを基にする帳簿棚卸で、在庫を把握するとよいでしょう。毎月が難しい場合には、四半期に1回、半期に1回など、期中で把握できる仕組みを作るのもよいと思います。

4)できる限り早く作成する

決算期にかかわらず、月次や四半期などのタイミングで試算表を作ることで、自社の業績を小まめに確認できるので、より早いタイミングで作成するとよいでしょう。一般的には、月初めから10日程度で試算表を作成するのが理想的です。

そのためには、試算表を作るための基となる仕訳に関しても、取引が発生したその日のうちに計上して、なるべくため込まないようにしましょう。

5)作成段階でのチェックは正確に

試算表は最終的に借方と貸方の数値が一致しなければなりません。もし、この2つが一致しない場合は、作成段階でのミスが発生していることが考えられます。次のような箇所に問題がないかを確認してみましょう。

- 仕訳帳や総勘定元帳から試算表への金額の転記ミス

- 合計金額や残高の計算間違い

- 一部の仕訳や勘定科目が総勘定元帳や試算表に反映されていない

- 借方と貸方の勘定科目を誤って使用している

以上(2025年12月作成)

(監修 税理士 石田和也

pj35176

画像:InfiniteFlow-Adobe Stock