書いてあること

- 主な読者:所得税の「所得」について確認したい人

- 課題:不動産の売買など、これまでとは違う所得があるが、どうしたらよいか分からない

- 解決策:所得には10種類あるので、自分の所得が何に該当するかを確認する

1 あなたの所得は何所得? 10種類ある所得。

所得を得る方法は実にさまざまです。そこで所得税では、所得を次の10種類に区分し、それぞれの性質に見合った形で納付税額を計算します。

利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得

保有している不動産を売却した、保険金の満期返戻金を受け取った、個人事業を始めたなど、人生のうちに幾度とないような所得が発生したときには、まず自身の収入がどの所得に該当するのか認識することがはじめの一歩です。

この記事では、この10種類ある所得の具体例を確認した上で、計算方法や課税方法について説明します。自身の所得に該当する(該当しそうな)項目を抜粋して読んでみてください。

2 利子所得

1)利子所得とは

利子所得には、次のようなものが該当します。

- 公社債(国債、地方債、社債)の利子

- 預貯金(銀行預金、JA貯金など)の利子

- 合同運用信託(金銭信託、貸付信託など)の収益の分配

- 公社債投資信託(中期国債ファンドなど)の収益の分配

- 公募公社債等運用投資信託の収益の分配

2)非課税とされるものの代表例

1.障害者等のマル優などの利子

障害者等については、所定の手続きを取れば、元本350万円以下の少額預貯金等の利子、元本350万円以下の公債の利子が非課税となります。

2.財形貯蓄の利子のうち一定のもの

給与所得者の勤労者財産形成貯蓄(財形貯蓄)のうち、財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄については、合わせて元本550万円までの利子が非課税となります。

3.納税準備預金の利子

納税準備預金が、税金の納付を目的として引き出された場合の利子が非課税となります。

3)利子所得の金額

利子所得の金額は、受け取った利子の額(源泉徴収前の金額)となります。

4)課税方法

利子所得になるものは、国内所得の場合、その支払いを受けるときに20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率で源泉徴収され、それで所得税や住民税の課税関係が完結するため、確定申告をする必要はありません。これを、源泉分離課税といいます。

なお、国債、地方債、公募公社債など一定の特定公社債等の利子は源泉分離課税の対象から除外され、原則として申告分離課税の対象となっています。申告分離課税とは、他の所得とは分離して個別で課税計算をすることをいいます。

3 配当所得

1)配当所得とは

配当所得には、次のようなものが該当します。

- 法人から受ける剰余金、利益の配当

- 剰余金の分配(出資に係るものに限ります)

- 基金利息

- 投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除きます)の収益の分配

- 特定受益証券発行信託の収益の分配

2)非課税とされるものの代表例

1.オープン型の株式投資信託の特別分配金

これは、事実上元本の払い戻しに相当するため非課税となります。

2.障害者等のマル優などの収益の分配

少額預貯金などの利子には、一定の株式投資信託の収益の分配も含まれます。

3.財形貯蓄に係る収益の分配のうち一定のもの

財形貯蓄の利子には、一定の株式投資信託の収益の分配も含まれます。

4.非課税口座内の少額上場株式などに係る配当所得(新NISA:成長投資枠)

年間240万円を上限として非課税口座で取得した上場株式等の配当などは、非課税となります。また、下記5.つみたて投資枠との併用が可能です。なお、一生涯で非課税とされる限度額が設定されており、1200万円(成長投資枠の非課税限度額)となっています。

2024年1月に、上記の上限額の拡充や、非課税となる保有期間が廃止され恒久化されるという改正が行われました。2023年以前にNISA口座を保有している人については、口座を開設している金融機関にて自動的に新NISA口座が開設されているため、上記の非課税枠が適用されます(下記5.について同じ)。

5.一定の投資信託に係る配当所得(新NISA:つみたて投資枠)

年間120万円を上限として購入した投資信託の分配金などは、非課税となります。なお、一生涯で非課税とされる限度額は1800万円(上記4.成長投資枠と併用した場合も、限度額は同じ)です。

6.未成年者口座内の少額上場株式などに係る配当所得(ジュニアNISA)

18歳未満の居住者が、年間80万円を上限として未成年者口座で取得した上場株式等の配当などは、最長5年間非課税となります。

なお、2024年以降は制度が廃止されるため、新規の口座開設はできませんが、現時点でジュニアNISAの口座を持っている場合には、本人が成人(満18歳)になるまでは上記の非課税枠が適用されます。

3)配当所得の金額

配当所得の金額は次のように計算します。

配当所得=収入金額(受け取った配当の源泉徴収前の金額)-負債の利子の額

4)課税方法

1.上場株式等(持株割合3%未満のもの)の配当など

その支払いを受けるときに20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率により源泉徴収されます。配当所得として確定申告をする場合、この源泉徴収税額は前払税額として精算されますが、上場株式等の配当などについては、その金額にかかわらず確定申告をしなくてもよいという特例があります。この場合には、その源泉徴収税額だけで所得税と住民税の課税関係が完結します。

2.その他の株式等の配当など

その支払いを受けるときに所得税・復興特別所得税が20.42%の税率により源泉徴収されます。配当所得として確定申告をする場合、この源泉徴収税額は前払税額として精算されますが、年間の配当金が10万円以下の少額配当については確定申告をしなくてもよいという特例があります。この場合には、その源泉徴収税額だけで所得税の課税関係が完結します(住民税の徴収は行われないため、金額に関係なく住民税の確定申告は必要になります)。

3.私募公社債等運用投資信託および特定目的信託(社債的受益証券)の収益の分配

その支払いを受けるときに20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率により源泉徴収され、その源泉徴収税額だけで所得税や住民税の課税関係が完結しますから、確定申告をする必要はありません(源泉分離課税)。

4 不動産所得

1)不動産所得とは

不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利(借地権など)、船舶・航空機の貸付けによる所得です。具体的には、貸家やアパートの家賃収入、駐車場の地代収入などが該当します。不動産所得はあくまで不動産などを貸し付けた場合の所得で、不動産を売却した場合は譲渡所得となります。

2)不動産所得の金額

1.総収入金額

家賃収入、地代収入などを計上します。原則として、契約上の支払日に計上します。ただし、継続記帳等による計算を行っている場合を除き、翌月分の家賃地代を当月末までに受け取る契約となっている場合は、翌年1月分の家賃地代を今年の総収入金額に計上するので注意しましょう。また、原則として全額返還するものとされる敷金や保証金などは預り金であるため、総収入金額に計上しません。

2.必要経費

貸し付けている不動産に係る固定資産税、修繕費、損害保険料、減価償却費、借入金の利子、管理費などを計上します。

3.青色申告特別控除

青色申告者は、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額を計算するときに、青色申告特別控除額として10万円(原則)または55万円(特例。e-taxで申告する場合等は65万円)を差し引くことができます。55万円の特例は、「不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を事業的規模(貸家ならおおむね5棟以上、アパート等ならおおむね10室以上など)で営んでいることと、取引内容を詳細に帳簿に記録していること」などが要件とされ、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額の順で合計55万円(e-Taxを使用して確定申告および青色申告決算書を提出期限までに提出する場合などは65万円)を上限として控除します。

4.不動産所得の金額

不動産所得の金額=総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額

3)課税方法

不動産所得の金額は、他の所得と総合(合算)して総所得金額を構成し、所得税が課税されます。従って、確定申告が必要となります。

5 事業所得

1)事業所得とは

事業所得とは、農業・小売業・卸売業・製造業・サービス業その他の事業から生ずる所得をいい、次のようなものも事業所得に含まれます。

- 従業員用アパートの使用料収入(社宅など)

- 取引先や従業員に対する貸付金の利子

- 空き箱や作業くずの売却代金などの雑収入

- 仕入割戻(仕入リベート)

- 棚卸資産に係る保険金収入

- 副業などによる収入で、帳簿が保存されているもの

2)事業所得の金額

基本的に不動産所得の金額と同じように計算します。

事業所得の金額=総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額

3)総収入金額計算上の注意点

1.棚卸資産の家事消費

棚卸資産を家事のために消費したら、自分自身に売ったものとして所得税が課税されます。この場合、その棚卸資産の通常の販売価額の70%の金額と仕入価額のいずれか高い金額を、総収入金額に計上することとなります。

2.棚卸資産の贈与

棚卸資産を贈与した場合にも、上記1.の家事消費と同様に取り扱われます。

3.棚卸資産の低額譲渡

棚卸資産を通常の販売価額の70%未満の対価で譲渡した場合、その通常の販売価額の70%の金額を総収入金額に計上しなければいけません。ただし、形崩れなどによる値引販売や広告宣伝のための目玉商品としての値引販売の場合は除きます。

4)必要経費計算上の注意点

1.売上原価

棚卸資産の売上原価の金額は、次のように計算します。

売上原価=年初棚卸高+当年仕入高-年末棚卸高

年末棚卸高の評価は、税務署に他の評価方法の届出をしない場合、最終仕入原価法(年末に最も近い日に仕入れた単価を使って、原価を計算する方法)により評価します。

2.家事上の経費・家事関連費

衣食住費、教育費、娯楽費などの家事上の経費は、必要経費に計上することはできません。また、店舗併用住宅の家賃や水道光熱費などのように、業務上の経費と家事上の経費が含まれている経費(家事関連費)については、業務の遂行上必要であることが明らかな部分だけを必要経費に計上します。

3.事業専従者控除

事業を営む者(白色申告者)と同一生計の親族(年齢15歳未満の者を除きます)で、その事業に専ら従事する者(事業専従者)がいる場合は、その事業専従者1人につき原則50万円(配偶者の場合は86万円)を必要経費に計上できます。なお、その事業専従者側では、その金額は給与所得に係る収入金額となります。

4.青色事業専従者給与

事業を営む者(青色申告者)と同一生計の親族(年齢15歳未満の者を除きます)で、その事業に専ら従事する者(青色事業専従者)に対し、「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている金額の範囲内において給与(退職金は認められません)の支払いをした場合、労務の対価として相当な金額であれば、必要経費に計上できます。なお、青色事業専従者側では、その金額は給与所得に係る収入金額となります。

この規定の適用を受ける場合、その年の3月15日まで(新規開業等の場合には、開業日から2カ月以内)に、上記の届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

5)課税方法

事業所得の金額は、他の所得と総合(合算)して総所得金額を構成し、所得税が課税されます。従って、確定申告が必要となります。

6 給与所得

1)給与所得とは

給与所得とは、給料・賃金・賞与(ボーナス)などに係る所得をいいます。

2)非課税とされるものの代表例

- 出張旅費等

- 通勤手当(原則として月15万円まで)

- 制服などの職場上必要な現物給与

- いわゆる税制適格ストックオプション(株式会社の取締役または使用人が、株主総会の付与決議に基づき株式会社と締結した契約(一定の要件を満たすもの)により付与された株式譲渡請求権または新株式引受権を行使した場合の経済的利益)

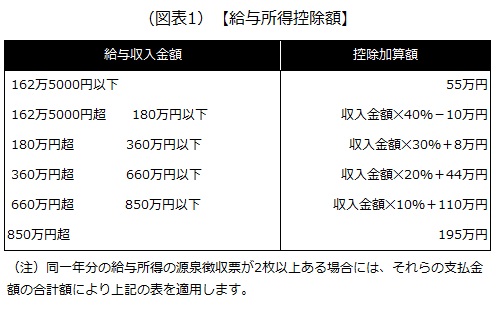

3)給与所得金額

給与所得金額は、原則として給与収入金額から給与所得控除額を控除して算出します。

4)課税方法

給与所得の金額は、他の所得と総合(合算)して総所得金額を構成し、所得税が課税されます。給与についてはその支払いを受けるときに一定の金額が源泉徴収され、確定申告の際には、その源泉徴収税額は前払税額として精算されます。

なお、勤務先に年末まで在職している人は、その年の最後に給与の支払いを受けるときに「年末調整」という手続きで所得税額が精算されるので、原則として確定申告はしなくてよいこととされています。

ただし、給与以外に所得があり、その金額が20万円を超える人などは年末調整を受けた場合であっても、確定申告をしなければなりません。また、給与収入が2000万円を超える場合は年末調整を受けることができず、確定申告をしなければなりません。

7 退職所得

1)退職所得とは

退職所得とは、退職手当、一時恩給など退職により一時に受ける給与に係る所得をいいます。また、次のようなものも退職所得に含まれます。

- 国民年金法等の社会保険または共済に関する制度に基づく一時金

- 確定給付企業年金法に基づいて支給を受ける一時金で加入者の退職により支払われるもの(その受給者が負担した保険料がある場合には、その負担した金額を控除します)

2)退職所得金額

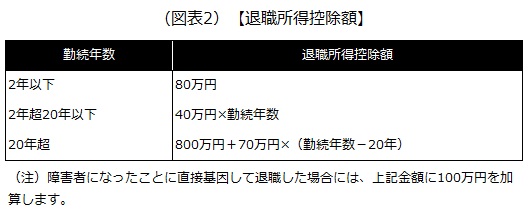

退職所得金額は次のように計算します。

退職所得金額=(収入金額(源泉所得税控除前の金額)-退職所得控除額)×1/2

なお、勤続年数が5年以下である役員・公務員等については、「退職所得金額=収入金額-退職所得控除額」となります。退職所得控除額は次の通りです。

3)非課税

死亡退職金のうち死亡後3年以内に支給が確定したものは、原則として相続税の課税対象とされるため所得税は非課税となります。

4)課税方法

退職所得は、原則として所得の金額の計算上2分の1とするとともに、他の所得と区分する分離課税制度により課税されます。

また、勤務先を退職するときには通常「退職所得の受給に関する申告書」を提出することで、退職所得について正当税額が源泉徴収されるため、原則として確定申告をする必要はありません。なお、上記の申告書を提出しない場合には、退職金の額の20.42%が源泉徴収されます。

8 山林所得

1)山林所得とは

山林所得とは、山林の伐採または立木のままでの譲渡による所得をいいます。ただし、保有期間が5年以内に伐採または譲渡した場合は、事業所得または雑所得になります。なお、土地付きで山林を譲渡した場合には、土地部分は譲渡所得とされます。

2)山林所得の金額

山林所得の金額は次のように計算します。

山林所得の金額=総収入金額-必要経費-特別控除額-青色申告特別控除額

1.総収入金額

山林の譲渡金額を計上します。

2.必要経費

山林は、長期間育成した上で譲渡するものですから、譲渡した山林についてかかった植林費、取得費用、管理費、伐採費、譲渡費用など、その山林の育成から譲渡までの費用の累積額を計上します。

なお、譲渡した山林を15年前の12月31日以前から所有していた場合は、一定の概算経費率による方法で必要経費を計算することができます。

3.特別控除額

総収入金額から必要経費を差し引いた金額と50万円のいずれか低い金額となります。

4.青色申告特別控除

青色申告者は、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額の順で、合計10万円を控除することが認められています。なお、山林所得については55万円の控除が適用されません。

3)課税方法

山林所得は長年の育成の成果が一時に実現するものであることから、税負担の緩和を図るため、他の所得と区分する分離課税制度を取り、他の所得に比べて低い税率により課税されます。

9 譲渡所得

1)譲渡所得とは

譲渡所得とは、土地・建物、書画・骨董品、株式などの譲渡による所得をいいます。ただし、次のものは譲渡所得とはなりません。

- 棚卸資産の譲渡による所得(事業所得となります)

- 山林の譲渡による所得(山林所得、事業所得、雑所得となります)

2)非課税とされるものの代表例

- 生活に通常必要な動産(家具、衣類、時価30万円以下の宝石・書画・骨董品など)の譲渡

- 国、地方公共団体等に対する贈与

- 国、地方公共団体等に対する重要文化財の譲渡

- 相続税の物納による譲渡

- 新NISA(成長投資枠)にかかる少額上場株式等の譲渡

- 新NISA(つみたて投資枠)にかかる投資信託の譲渡

- 未成年者口座(ジュニアNISA)での少額上場株式等の譲渡

3)譲渡所得の区分

譲渡所得は、次の5つに区分されます。

- 分離短期譲渡所得:土地・建物等の譲渡で、譲渡年の1月1日における所有期間が5年以下のもの

- 分離長期譲渡所得:土地・建物等の譲渡で、譲渡年の1月1日における所有期間が5年超のもの

- 株式等に係る譲渡所得:株式等(ゴルフ会員権を除きます)の譲渡

- 総合短期譲渡所得:上記以外の資産の譲渡で、譲渡時の所有期間が5年以下のもの

- 総合長期譲渡所得:上記以外の資産の譲渡で、譲渡時の所有期間が5年超のもの

4)譲渡所得の金額

1.分離短期譲渡所得

総収入金額-(取得費+譲渡費用)

2.分離長期譲渡所得

総収入金額-(取得費+譲渡費用)

3.株式等に係る譲渡所得

総収入金額-(取得費+委託手数料等)

4.総合短期譲渡所得

総収入金額-(取得費+譲渡費用)-50万円特別控除額

5.総合長期譲渡所得

総収入金額-(取得費+譲渡費用)-50万円特別控除額

なお、上記4.と5.における50万円特別控除額は総合短期譲渡所得と総合長期譲渡所得の全体で50万円の控除であり、先に総合短期譲渡所得から控除します。

5)総収入金額

資産の譲渡代金を計上します。なお、その計上時期は、原則としてその資産の引き渡しの日になります。

6)取得費

1.原則

土地や骨董品などの減価しない資産は、その資産の取得価額が取得費となります。建物、車両運搬具、工具器具備品などの減価する資産は、その資産の取得価額から価値の減少分(減価償却費など)を控除した金額が取得費となります。

2.相続等により取得した資産

相続、遺贈、個人からの贈与により取得した資産の取得費は、原則として元の所有者の取得費を承継します。

3.「5%基準」

上記の金額が収入金額(譲渡代金)の5%に満たない場合、資産の取得価額が不明である場合には、収入金額の5%を取得費とすることができます。

7)譲渡費用

資産の譲渡に際して支出した仲介手数料などを計上します。なお、資産の保有期間中の固定資産税、支払利息、修繕費などその資産の維持や管理のためにかかった費用は譲渡費用とはなりません。

8)内部通算

上記4)の譲渡所得の金額を計算した結果、赤字(譲渡損)の譲渡所得が生じた場合には、他の黒字(譲渡益)の譲渡所得から控除することができます。ただし、その赤字と黒字の相殺(内部通算)は、分離課税と総合課税のそれぞれの中でしか行うことができません。例えば、分離短期譲渡所得が赤字の場合には、分離長期譲渡所得の黒字と相殺することはできますが、総合課税の黒字とは相殺することはできません。また、株式等に係る譲渡所得については、内部通算の対象となりません。

9)課税方法

1.分離短期譲渡所得

他の所得と区分して分離課税により所得税・復興特別所得税30.63%、住民税9%の税率により課税されます。

2.分離長期譲渡所得

他の所得と区分して分離課税により所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%の税率により課税されます。

3.株式等に係る譲渡所得

他の所得と区分して分離課税により所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%の税率により課税されます。

4.総合短期譲渡所得

他の所得と総合(合算)して総所得金額を構成し、超過累進税率により所得税が課税されます。

5.総合長期譲渡所得

所得金額の2分の1を他の所得と総合(合算)して総所得金額を構成し、超過累進税率により所得税が課税されます。

10)住宅の譲渡に係る特例など

居住していた住宅を譲渡した場合には、短期所有、長期所有に関係なく、原則としてその譲渡益から3000万円を控除することができます(居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除)。つまり、住宅の売却益は3000万円まで無税ということです。

また、土地などが国や地方公共団体に強制的に買い取られたような場合には、5000万円を控除することができます(収用交換等の5000万円特別控除)。

11)株式等に係る譲渡所得

1.株式等の範囲

株式(株式引受権等を含みます)、法人の出資者持分、新株予約権付社債、特定株式投資信託の受益証券など

2.取得費

- 購入した株式:購入価額(購入手数料を含みます)

- 払込みにより取得した株式:払込価額

- 税制適格ストックオプションの適用を受けた株式:払込価額

3.課税関係

株式等に係る譲渡所得の金額は、「上場株式等」とその他の「一般株式等」に区分して計算します。なお、上場株式等のうち特定口座に保管が委託されている上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額は、証券業者が計算するため、納税者自身が所得計算を行う必要はありません。株式等に係る譲渡所得の金額は、他の所得と区分して分離課税により確定申告をするのが原則ですが、特定口座内の上場株式等の譲渡のうち、源泉徴収ありを選択したものについては、確定申告をしないことも認められています(確定申告不要制度)。

12)ゴルフ会員権

ゴルフ会員権の譲渡については、株式形態のものも預託金形態のものも、いずれも譲渡所得として総合課税されます。

13)公社債等

公社債(新株予約権付社債を除きます)、公社債投資信託や公募株式投資信託の受益証券、貸付信託の受益証券などの譲渡による所得については、2016年から課税となり、株式等に準じた課税方法が取られています。

なお、取得時に支払った経過利子や譲渡時に受取った経過利子の額は、それぞれ取得価額や譲渡対価に含まれます。

10 一時所得

1)一時所得とは

一時所得とは、上記2~9のいずれにも該当しない一時的な所得をいい、次のようなものが含まれます。

- 懸賞の賞金品、福引の当選金品(業務上のものは除きます)

- 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金など(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます)

- 生命保険契約等に基づく満期返戻金(業務上のものは除きます)

- 損害保険契約等に基づく満期返戻金

- 法人からの贈与により取得する金品(業務上のものは除きます)

- 遺失物拾得により受ける報労金など

- 固定資産税や住民税の前納報奨金(業務上のものは除きます)

2)非課税とされるものの代表例

- 国内宝くじの当選金

- ノーベル賞の賞金など

- 相続、遺贈、個人からの贈与により取得する金品

- 心身または資産(棚卸資産等は除きます)に加えられた損害を補てんする性質の損害保険金や損害賠償金

3)一時所得の金額

一時所得の金額=総収入金額-支出した金額(その収入を得るために直接要した金額に限る)-50万円特別控除額

4)課税方法

一時所得の金額は、所得金額の2分の1を他の所得と総合(合算)して総所得金額を構成し、超過累進税率により所得税が課税されます。

11 雑所得

1)例示

1.公的年金等

- 国民年金や厚生年金

- 勤務先からの退職年金

- 確定給付企業年金法に基づく年金

2.公的年金等以外

- 友人に対する貸付金の利子

- 学校債や組合債の利子

- 所得税の還付加算金

- 生命保険契約等の年金

- 株主優待券など

- 副業などによる収入で、帳簿が保存されていないもの(年間の収入金額が300万円を超える場合で、事業実態がある場合には事業所得に該当)

2)雑所得の金額

1.公的年金等

収入金額-公的年金等控除額

2.公的年金等以外

総収入金額-必要経費

3.雑所得の金額

雑所得の金額=1.+2.

1.の公的年金等控除額は、国税庁「公的年金等の課税関係」にまとめてあります。公的年金等にかかる雑所得以外の所得に係る合計所得金額ごとに控除割合と控除額が異なりますので注意しましょう。

3)課税方法

雑所得の金額は、他の所得と総合(合算)して総所得金額を構成し、超過累進税率により所得税が課税されます。なお、雑所得のうち一定のものについては、その支払いを受けるときに一定の金額が源泉徴収されますが、その源泉徴収税額は、確定申告の際には前払税額として精算されます。

4)生命保険契約等に基づく年金

生命保険契約や損害保険契約による年金については、公的年金等には含まれず、公的年金等以外となりますので注意が必要です。これらの年金については、次のように計算します。

- 本年中に受けた生命保険等の年金(A)(総収入金額に計上)

- (A)×(保険料総額/年金支給総額)(必要経費に計上。小数第2位未満切り上げ)

以上(2024年12月更新)

(監修 税理士 石田和也)

pj30022

画像:pixabay