書いてあること

- 主な読者:DXの一環として、ペーパーレス化など経理の電子化を進めたい経営者

- 課題:電子帳簿保存法の改正でペーパーレス化が進めやすくなったと聞くが、本当?

- 解決策:細かな要件が多く、体制整備も必要。費用対効果をしっかり検討する

1 電子帳簿保存法?

DX(デジタル・トランスフォーメーション)が大いに注目を集めていますが、多くの会社は手始めに「ペーパーレス化」に取り組んでいるようです。まずはイメージしやすいペーパーレス化から、ということでしょう。

こうした中で注目されているのが「電子帳簿保存法」(以下「電帳法」)の改正です。電帳法では決算書や請求書などを電子データで保存するためのルールが定められています。例えば、クラウド会計システムの導入など一定の要件を満たした場合、キャッシュレス決済の利用明細データが領収書の代わりにできることなどが、電帳法で定められています。

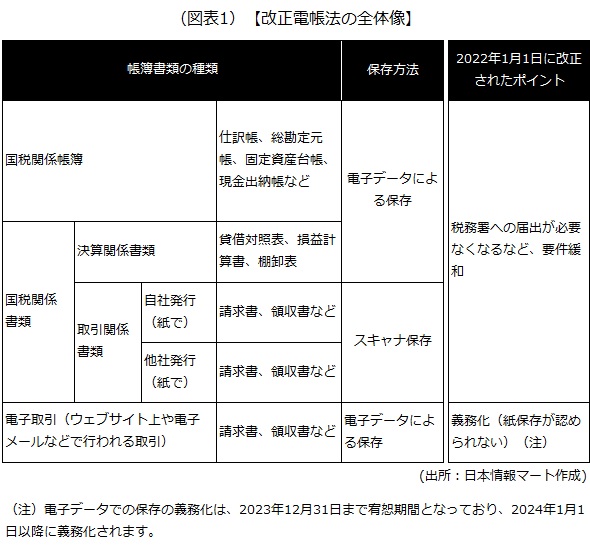

まずは、2022年1月に施行された改正電帳法の全体像を見てみましょう。

ポイントを紹介します。国税関係帳簿・国税関係書類の電子保存と国税関係書類(決算関係書類を除く)のスキャナ保存は、任意で実施できます(2021年12月31日以前は税務署長の承認が必要でした)。一方、電子取引に係る取引情報の保存は義務化されるので、電子取引を行う会社は守らなければなりません。電子取引の場合、

注文書や領収書などの原始記録が保存されていない恐れがある

ため、厳しくなっているのです。

改正電帳法には便利なイメージがあります。それは事実ですが、一方で多くの要件が事細かく決められてもいます。改正電帳法を利用してペーパーレス化を進めたい経営者は、改正電帳法の「面倒な部分」をきちんと押さえておく必要があります。詳細を確認されたい方は、このまま読み進めてください。

2 改正電帳法で定められている3つの事項

1)国税関係帳簿・国税関係書類の電子保存(最初から一貫して電子データ)

国税関係帳簿・国税関係書類とは、

国税に関する法律により備え付けおよび保存をしなければならないこととされている帳簿と書類

です。具体的には、

- 国税関係帳簿:仕訳帳、総勘定元帳、経費帳、売上帳、仕入帳など

- 国税関係書類:損益計算書、貸借対照表、見積書、請求書、納品書、領収書の控えなど

となります。

国税関係帳簿・国税関係書類の電子保存とは、

国税関係帳簿・国税関係書類を最初から一貫してパソコンなどで作成したものを保存すること

をいいます。

2)国税関係書類のスキャナ保存(紙から電子データへ)

国税関係書類とは、前述した損益計算書、貸借対照表、見積書、請求書、納品書、領収書の控えなどです。

そして、国税関係書類のスキャナ保存とは、

取引の相手先から紙(書面)で受け取った請求書や自己が作成した請求書などのコピーを、スキャナで読み取って保存すること

をいいます。

3)電子取引に関する取引情報の保存

電子取引に関する取引情報とは、ウェブサイト上や電子メールなどで行われる電子取引でやり取りされる契約書や見積書、請求書などのことです。

そして、電子取引に関する取引情報の保存とは、

文字通り、電子取引でやり取りされる取引情報を保存すること

をいいます。

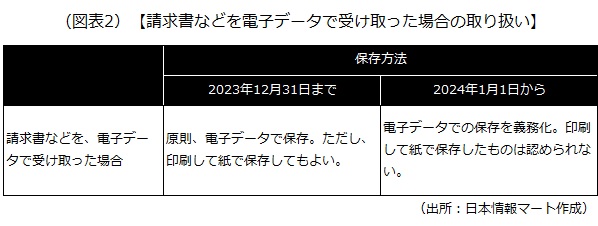

2024年1月1日から、電子取引に関する取引情報は印刷をして紙で保存することは認められず、電子データによる保存が義務付けらます。電子データによる保存は、システムの導入などの対応が必要です。まだ準備に取り掛かっていない場合は、税理士などの専門家に相談するようにしましょう。

3 業務効率化につながりやすいスキャナ保存制度

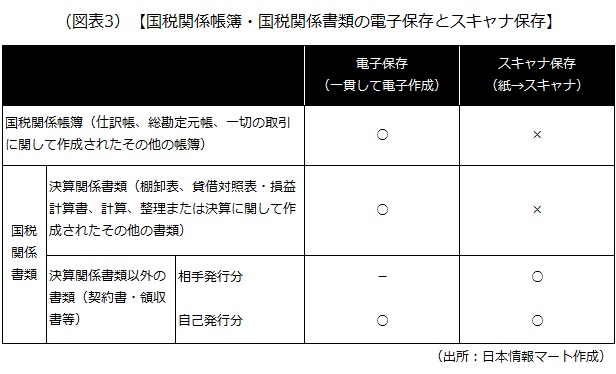

1)電子保存とスキャナ保存の対象の違い

まず、混同しがちな国税関係帳簿・国税関係書類の電子保存とスキャナ保存の違いを整理しておきましょう。

両者にはこのような違いがあるのですが、経費精算など経理業務の効率化につながりやすいのは、国税関係書類のスキャナ保存(以下「スキャナ保存制度」)だといえるので、注目していきます。

2)国税関係書類のスキャナ保存制度の概要

国税関係書類のうち、

契約書や領収書など決算関係書類以外の書類については、スキャナで読み取って作成した電子データで保存することが可能

です。とても便利ですが、電子データは簡単に加工できるので、紙であったときと同程度の証拠(「真実性と可視性」という)を電子データで確保することが求められています。具体的には、領収書などをスマートフォンで撮影したら、2カ月と7営業日以内(改正前は3営業日以内)にタイムスタンプを付与します。タイムスタンプとは、

デジタル上の時刻認証で、外部の認定事業者が発行するもの

です(改正前のものは自書署名が必要)。なお、2022年1月1日以降は、訂正や削除履歴が確認できるシステム上に保存する場合はタイムスタンプが不要です。

その他、システムの検索機能などさまざまな要件があります。詳細については、下記のURLをご参照ください。

■国税庁「はじめませんか、書類のスキャナ保存!」■

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/08.htm

4 スキャナ保存制度を導入するための体制

1)システムの費用

スキャナ保存制度を導入する場合、真実性と可視性を確保するための要件を満たしたシステムや設備を整える必要があります。また、タイムスタンプにかかる費用なども考慮しなければなりません。これらの要件を満たした経費精算システムを導入する場合、初期費用(10万円程度)と、会社規模(社員数など)に応じた月額費用(数万円~)が必要です。

2)社内規程などの整備

スキャナ保存制度を導入する会社は、必ず作業責任者、作業の過程、順序および入力方法などの手続きを明記した規程を整備しなければなりません。

また、スキャナによる入力方式について、その業務の処理にかかる通常の期間(最長2カ月)を経過した後、おおむね7営業日以内に入力する方法(業務処理サイクル方式)を採用した場合、作業責任者、処理基準および判断基準などを含めた業務サイクル(書類の作成または受領からスキャナで読み取り可能となるまでの作業の流れ)におけるワークフローなど、企業の方針を社内規程に定めなければなりません。

ただし、スキャナによる入力方式について、書類の作成または受領後、おおむね7営業日以内に入力する方法(早期入力方式)を採用する場合、上記のような業務サイクルにおける規程を整備する必要はありません。

5 実務家からのアドバイス

スキャナ保存制度の導入・運用するには相応の体制整備とコストが必要です。スキャナ保存制度を導入することで、こうしたデメリットを上回るだけのメリット(帳簿書類の保存コスト削減など)を得られるのかについて、慎重に検討しましょう。

スキャナ保存制度を導入する際は、併せて国税関係帳簿・国税関係書類の電子保存制度の導入を検討するとよいでしょう。国税関係帳簿、決算関係書類、自己発行の重要書類は電子保存し、相手が発行した重要書類のみスキャナ保存することにすれば、自己発行の重要書類をスキャナ保存する手間が省けます。また、国税関係帳簿・国税関係書類の電子保存制度ではタイムスタンプの付与の必要がありませんので、コスト面でも有利です。

スキャナ保存制度の導入を検討する際には、税理士やスキャナ保存制度に関するサービスを提供している企業などに相談してみるようにしましょう。

以上(2023年11月更新)

(監修 税理士法人アイ・タックス 税理士 山田誠一朗)

pj30030

画像:pixabay