1 設備などの投資は、超・固定費

「コロナ前にした設備投資がなかったら、(今の経営が)どんなに楽だっただろう」。こんな声を経営者から聞くことがあります。なぜ、設備などへの投資が大きな負担になるのか、投資する際には、どのようなことに気を付ければよいのか。一緒に考えていきたいと思います。

費用をかけるときは、その費用が売上とどのような関係にあるのかを把握し、利益への影響を想定しなくてはなりません。そのためには、その費用が変動費か固定費かを、理解しておく必要があります。

- 変動費 … 売上や仕事の量によって増減する費用(例:材料費、仕入代など)

- 固定費 … 売上の増減に関係なく一定額発生する費用(例:家賃、人件費など)

実は、

設備などへの投資は、「固定費の中の固定費」ともいえる費用

なのです。なぜなら、設備や新規事業などで多額のお金がいっぺんに出ていってしまい、支払ったら最後、もう取り返すことができないからです。この特徴が、通常の固定費(基本的に将来にわたって発生が続く費用)以上にやっかいなのです。

例えば、海外からのインバウンド増加に合わせてホテルを建設していた会社が、建設途中でコロナ禍に直面したとします。すでに発生した建設費は、たとえ工事をやめても戻ってきません。仮にホテルはなんとか開業できたとしても、コロナ禍で人の動きが制限され、宿泊客が激減している状況では、建設にかけたお金を短期間で回収することは難しくなります。

このように、一度支払ってしまった投資のお金は過去のものとなり、後からどうにかしようとしても手の打ちようがないのです。投資のために金融機関からお金を借りる場合も、基本的な考え方は同じです。自社から実際にお金が出ていくタイミングは、借り入れによって後ろ倒しにできますが、最終的には元本と利息の支払いは、自社で負担することになります。

2 収益を伸ばすことだけが投資ではない

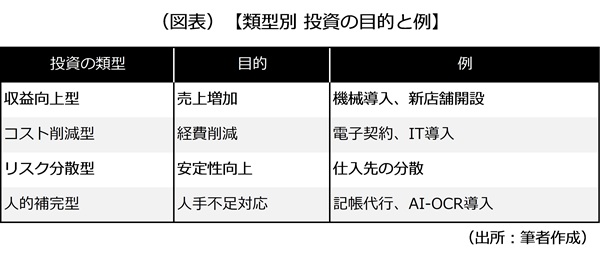

投資というと、機械の導入による増産など、収入を増やす案件の意思決定を想像しがちですが、実際には費用を削減するための投資案件もあります。むしろ、IT化が進んだ昨今では、管理部門を中心に、コストパフォーマンスの改善を目指す投資案件も増えてきたと感じます。

例えば、契約書や請求書の電子化、電子署名の導入などがそうです。契約書などを電子化すれば紙や印刷代の削減につながりますし、メールなどで送付すれば郵送料も抑えることができますよね。そこにかかる人件費も考えると大きなコスト削減効果が期待できます。

経営では、業績改善を目指します。つまり、会社のもうけを増やすことを大事にします。このもうけ、つまり利益は「収入-費用=利益」ですから、収入と費用に分けて考えることができます。投資案件も、利益は「収入を増やす」「費用を減らす」という2つの側面に分けて考えましょう。

私の専門とする管理会計では、このように何かを「細分化」することが好まれます。「年度の決算を月次に分ける」「損益計算書を部門に分ける」といったようにです。いろいろ交ざったものを細かく分けることで、中身が見えてくるというわけです。

3 実務では、さらに広い意味での投資が問題となる

実務では、投資という言葉をさらに広い意味で捉えます。例えば、仕入先を見直すことも投資の一つです。現在の仕入先だけで取引を継続するのか、新しい仕入先も一定割合増やしてみるのか。短期的には取引先が増えて管理が大変になったり、効率が落ちたりするかもしれません。ですが、将来的に品質や取引の安全性を考えれば、その試み自体が先を見据えた投資になるのです。このように最初は損をしても、将来のために行うことを「先行投資」と呼びます。

その他にも、コストは割高で作業の手間がかかるものの、近年の人手不足を補うための投資というものもあります。

例えば、経理業務を担当する従業員が1人辞めてしまい、仕訳の入力作業などの業務を担当する人がいなくなったとします。もちろん、次の従業員を採用するまで、なんとか残された人材で乗り切るという考えもありますが、いつまで経っても採用の応募が来ないことも、現実的に起こり得ます。

そのような際、記帳代行サービスを利用することも考えられます。コストは割高であることと、証憑(しょうひょう)のやり取りに手間もかかりますが、人手不足を補うための投資であり、事業を継続するために避けられない投資と捉えるのが、今どきと思います。

このように投資と一言で言っても、その内容は様々なのです。投資をタイプ別にまとめると、おおむね次のような類型になります。

なお、最近、サブスクリプション(商品やサービスを一定期間利用できる権利に対して、料金を支払う定額制のビジネスモデル)が広く使われるようになっています。このタイプは、一度に多額の支払いが必要ないので、新しい設備やサービスなどを比較的簡単に導入することができます。ぱっと見では投資と思えないかもしれませんが、経営における選択肢の一つである以上、投資案件として判断する必要があります。

4 投資評価の必要性

投資を検討する際には「投資評価」が必要です。なぜかというと、

会社の資金には限りがある

からです。会社の経営資源はヒト、モノ、カネ(資金)、情報といわれます。これらはいずれも制約があり、会社はそれらを使って最大限の成果を出せるよう事業に取り組みます。資金として使えるのは、株主からの資本、過去からの利益の累積による貯蓄、銀行借入などの負債に限られます。そして、たとえ良い投資案件でも、全てに投資することはできません。だから、複数ある選択肢の中から、どれが効率的か、どれが安全かを比較し、限りある資金を効果的に使うための判断基準が必要になるのです。

また、投資評価のような定量的な判断基準をしていないと、どの収支で、いつ回収する予定であったかさえ分からなくなり、経営が不安定になります。先代経営者が行ってきた設備などへの投資が気付かないうちに多額になり、2代目経営者がそれらの負債を、これからの事業で取り返さないといけなくなる(マイナスのスタートになる)というのは、よくある話です。

特に、金利の上昇が見込まれている昨今ほど、資金の制約は大きくなり、投資評価の必要性は重要度を増しています。

1990年前半には6%であった金利が、バブルの崩壊した1990年代後半以降は低い水準で推移しています。私たちは、30年間にわたって金利のない世界しか知らない世代であるが故に、金利の上昇が資金に与える影響を真剣に考える機会がほとんどありませんでした。しかし、今後は、今までと同様の考えではいけません。

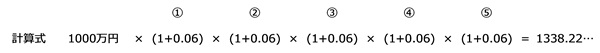

もし、1000万円を6%の金利で5年間借りると、返済に必要な資金は元本の約1.34倍になります。

ここでは説明を簡略化するため、1000万円に(1+金利)を年数分掛けていますが、実際は、毎月利息を払うので月単位の計算となり、さらに支払いは増えます。このように、金利が上昇するということは、今まで以上に資金の悩みが増えるのです。

皆さんの会社ではどのような投資を考えられているでしょうか。その評価の仕組みはできていますでしょうか。このシリーズを通して次回から、投資評価のための数字の集め方、具体的な手法について解説をしていきたいと思います。

以上(2025年9月作成)

pj35170

画像:apinan-Adobe Stock