1 今のうちから進めておこう、相続資料の準備

相続は、そう何度も経験することではありません。だからこそ、いざ相続が発生すると、必要な資料や手続きの進め方が分からず、戸惑うケースがほとんどです。相続に必要な資料は被相続人(亡くなった人)の生き方や財産状況によって異なります。近年では預貯金はネットバンキング、証券はネット証券といった形で管理されるケースも増え、デジタル上にしか跡が残っていないことも珍しくありません。

相続財産や債務を最も正確に把握しているのは被相続人ですが、その当事者が亡くなってから、資料を一から集めることは簡単ではなく、皆さんが想像している以上に手間がかかります。

ですから、生前のうちに、将来の相続人(相続財産などを引き継ぐ人)は基本的な資料を把握しておくことが大切です。

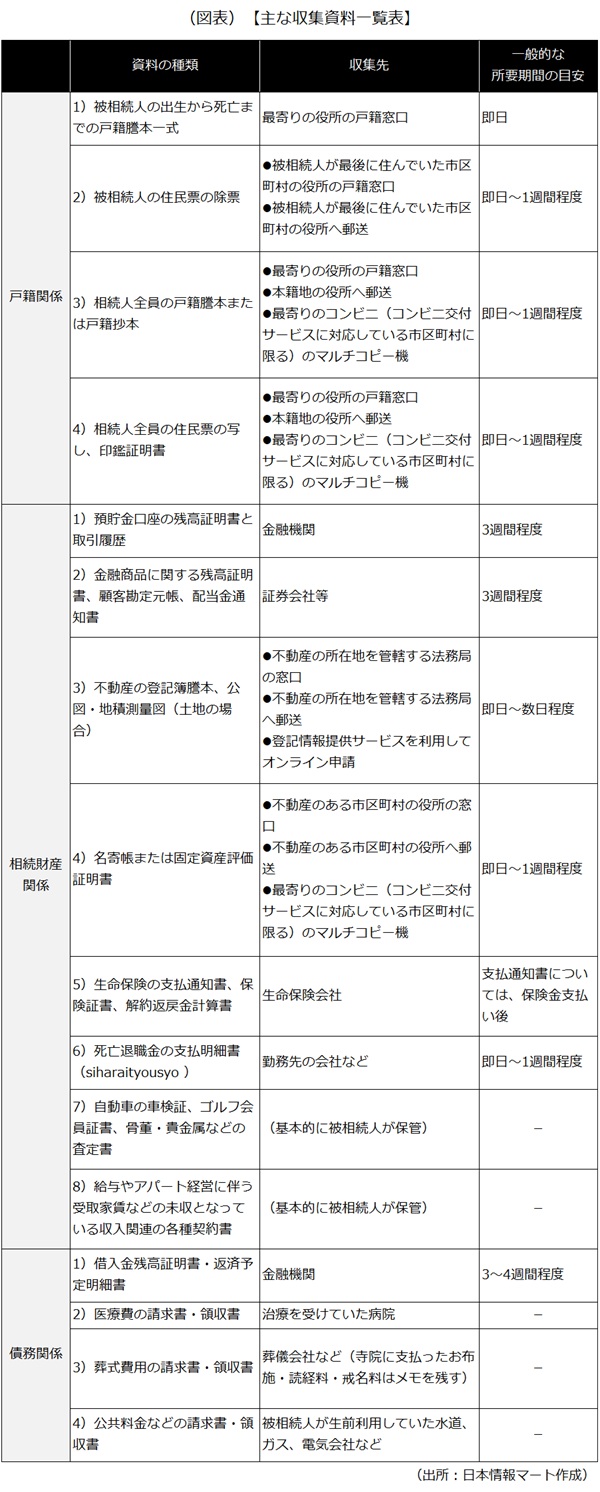

相続資料(自治体や金融機関などに申請や連絡が必要なもの)は多岐にわたりますが、

戸籍関係・相続財産関係・債務関係に分けて考える

と理解がしやすいです。次の図表を確認しながら必要な資料を整理していきましょう。

2 主な戸籍関係の相続資料(4種類)

1)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式

【目的】法定相続人を明らかにする、各種相続財産の名義変更手続きなどのため

【取得】相続人が、最寄りの役所の戸籍窓口で請求・取得

2024年3月1日以降は、戸籍謄本を1つの役所の窓口で一括して申請・取得できます(広域交付制度の開始)。転籍の状況や、市区町村の事情(ネットワーク共有ができていない)などにより異なる場合もありますが、一般的に即日発行されます。

2)被相続人の住民票の除票

【目的】不動産を相続した場合の相続登記(名義変更)や、各種相続財産の名義変更手続きなどのため

【取得】相続人が、被相続人が最後に住んでいた市区町村の役所の戸籍窓口(上記の広域交付制度には対応していないので注意)、または被相続人が最後に住んでいた市区町村の役所へ郵送のいずれかで請求・取得

一般的に申請から1週間程度で発行されます。届出の処理状況によっては即日発行もできる場合もあるようです。

3)相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本

【目的】自身が被相続人の相続人であることを明らかにするためや、各種相続財産の名義変更手続きなどのため

【取得】相続人が最寄りの役所の戸籍窓口、本籍地の役所へ郵送、または最寄りのコンビニ(コンビニ交付サービスに対応している市区町村 に限る)のマルチコピー機のいずれかで請求・取得

郵便で請求した場合を除き、一般的に即日発行されます。郵便の場合は、1週間程度で送付されます。

4)相続人全員の住民票の写し、印鑑証明書

【目的】遺産分割協議書の作成や不動産を相続した場合の相続登記(名義変更)をする際などのため

【取得】相続人が、最寄りの役所の戸籍窓口、本籍地の役所への郵送、または最寄りのコンビニ(コンビニ交付サービスに対応している市区町村に限る)のマルチコピー機のいずれかで請求・取得

郵便で請求した場合を除き、一般的に即日発行されます。郵便の場合は、1週間程度で送付されます。

3 主な相続財産関係の相続資料(8種類)

1)預貯金口座の残高証明書と取引履歴

【目的】相続財産の把握、生前贈与の有無や預貯金の払戻し手続きなどのため

【取得】相続人が、金融機関に相続発生の連絡をし、指定の必要書類(被相続人の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本、本人確認書類など)を窓口または郵送にて提出することで取得

金融機関ごとに詳細な手続きフローは異なりますので、事前にウェブサイトを確認しましょう。なお、個々の状況によって違いますが、手続きには3週間程度 を要します。

また、被相続人名義の口座への入金や、公共料金などの引き落としは、原則取り扱えなくなりますので、金融機関の連絡に併せて、入金先や引落先への連絡や、入金・引落口座の変更手続きも進めていく必要があります。

預貯金口座については、上記の手続きの前に、所有口座の把握が重要な作業になります。相続人が、生前、所有していた預貯金口座の一覧表を作成していれば、それをたどればよいのですが、もし一覧表などがない場合には、生前の所得税の確定申告や家屋に残された物品(金融機関名の入った封筒やティッシュ)などを基に、取引がありそうな金融機関に問い合わせが必要です。なお、現時点(2025年2月時点)では、被相続人の口座を一括して検索できる手続きはありません。ただ、2024年度末頃(予定)に、預貯金口座にマイナンバーを登録すること(任意)で、1つの金融機関の窓口で、登録された口座の所在が確認できる制度が始まる予定です。

2)金融商品に関する残高証明書、顧客勘定元帳、配当金通知書

【目的】相続財産の把握や相続人の口座への移管手続きなどのため

【取得】相続人が、証券会社等に相続発生の連絡をし、指定の必要書類(被相続人の戸籍謄本や、相続人の戸籍謄本、本人確認書類など)を提出することで取得

金融機関ごとに詳細な手続きフローは異なりますので、事前にウェブサイトを確認しましょう。また、個々の状況によって違いますが、手続きには3週間程度 を要します。

金融商品については、上記の手続きの前に、開設している証券口座の把握が必要です。相続人が、生前、証券口座の一覧表を作成していれば、それをたどればよいのですが、もし一覧表などがない場合には、証券保管振替機構 リンクに対して、信用情報の開示の申し込みが必要になります。開示申し込みの手続きは、それぞれの機関のウェブサイトをご参照ください。

また、遺産分割協議後に、それぞれの相続人への名義変更が必要になりますが、相続人が証券用の口座を持っていない場合には、被相続人と同様の金融機関にて、新規口座開設をしなければならない点には注意しましょう。

3)不動産の登記簿謄本、公図・地積測量図(土地の場合)

【目的】相続財産の把握や相続人への名義変更手続きなどのため

【取得】相続人が、不動産の所在地を管轄する法務局の窓口、不動産の所在地を管轄する法務局への郵送、登記情報提供サービス を利用してオンライン申請のいずれかで請求・取得

窓口の場合は即日発行、オンライン申請の場合は数日程度で郵送されます。

4)名寄帳または固定資産評価証明書

【目的】相続財産の把握や相続人への名義変更手続きなどのため

【取得】相続人が、不動産のある市区町村の役所の窓口、不動産のある市区町村の役所への郵送、最寄りのコンビニ(コンビニ交付サービスに対応している市区町村に限る)のマルチコピー機のいずれかで請求・取得

窓口およびコンビニの場合は即日発行、郵送の場合は1週間程度を要します。

不動産の相続については、1)と2)のように外部に請求する書類以外にも、被相続人が保管しているさまざまな書類が必要になります。主な資料には、次のものがあります。保管場所などを生前に把握しておくことが大切です。

- 土地の実測図

- 土地、建物の固定資産税課税明細書

- 土地、建物の売買契約書など(取得の場合)

- 土地、建物の不動産賃貸借契約書(賃貸、借地の場合)

5)生命保険の支払通知書、保険証書、解約返戻金計算書

【目的】相続財産の把握や保険金の支払い請求手続きなどのため

【取得】支払通知書と解約返戻金計算書は、保険金受取人が、契約している保険会社に連絡し、指定の必要書類(支払請求書、被保険者の住民票、保険金受取人の戸籍謄本・印鑑証明書など)を提出することで取得

支払通知書は、保険金の支払い後、郵送等されます。生命保険会社ごとに詳細な手続きフローは異なりますので、事前にウェブサイトを確認しましょう。保険証書は、基本的に被相続人が保管していますので、保管場所などを生前に把握しておくことが大切です。

生命保険については、上記の手続きの前に、契約している生命保険の把握が必要です。相続人が、生前、契約していた生命保険の一覧表を作成していれば、それをたどればよいのですが、もし一覧表などがない場合には、生命保険契約照会制度 を利用して調査することができます。この制度は、生命保険協会を通じて、生命保険会社42社へ保険契約の有無を一括で照会できるもので、オンラインや郵送で調査依頼が可能です。

6)死亡退職金の支払明細書(支払調書)

【目的】相続財産の把握などのため

【取得】勤務先の会社などから交付

支払明細書が見当たらない場合には、勤務先の会社などに問い合わせるようにしましょう。

7)自動車の車検証、ゴルフ会員証書、骨董・貴金属などの査定書

【目的】相続財産の把握や名義変更などのため

【取得】基本的に被相続人が保管している(保管場所などを生前に把握しておく)

骨董・貴金属など購入価額が高額なものは、専門家による鑑定により評価額を算定する必要があります。

8)給与やアパート経営に伴う受取家賃などの未収となっている収入関連の各種契約書

【目的】相続財産の把握や名義変更などのため

【取得】基本的に被相続人が保管している(生前にどのような収入があるのか、保管場所などを生前に把握しておく)

相続時点で未収となっているものも、相続税の課税対象となるため、漏れのないよう情報収集しておきましょう。

4 主な債務関係の相続資料(4種類)

1)借入金残高証明書・返済予定明細書

【目的】相続財産の把握などのため

【取得】相続人が、金融機関に相続発生の連絡をし、金融機関から指定された必要書類(被相続人の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本、本人確認書類など)を窓口または郵送にて提出することで取得

金融機関ごとに詳細な手続きフローは異なりますので、事前にウェブサイトを確認しましょう。また、個々の状況によって違いますが、手続きには3~4週間程度を要します。

借入金については、上記の手続きの前に、借入金契約の把握が重要な作業になります。相続人が、生前、契約していた借入金の一覧表を作成していれば、それをたどればよいのですが、もし一覧表などがない場合、指定信用情報機関である日本信用情報機構(JICC )、クレジット インフォメーション センター(CIC) 、全国銀行協会 のいずれかに対して、信用情報の開示の申し込みが必要になります。開示申し込みの手続きは、各機関のウェブサイトをご参照ください。

2)医療費の請求書・領収書

【目的】相続財産の把握や立て替えた相続人の所得税の医療費控除などのため

【取得】治療を受けていた病院から発行

被相続人の医療費については、誰が、いつ支払ったかを明確にしておくようにしましょう。被相続人が死亡した日までに本人が支払ったものは、

その被相続人の準確定申告(亡くなった年の1月1日から、亡くなった日までの所得税の確定申告)における医療費控除の対象

になります。

一方、被相続人が死亡した後に相続人(被相続人と生計が一緒であった場合に限る)が支払ったものは、

負担した相続人(被相続人と生計が一緒であった場合に限る)の確定申告における医療費控除の対象

になります。また、立て替えた医療費については、相続財産から債務としてマイナスすることができます。

3)葬式費用の請求書・領収書

【目的】相続財産の把握のため

【取得】葬儀会社などから発行

寺院に支払ったお布施・読経料・戒名料などは通常、領収書などの発行がない場合は、支払日、支払先、支払金額などのメモを残しておくようにしましょう。

葬式費用(墓石・墓地の買入費用や香典返しなど一定のものは除く)については、相続財産から債務としてマイナスすることができます。

4)公共料金などの請求書・領収書

【目的】相続財産の把握や契約解除などのため

【取得】被相続人が生前利用していた水道、ガス、電気会社などから発行

公共料金以外にも、スマートフォンや各種定期サービスについても、それぞれ請求書・領収書を保存しておきましょう。

これら公共料金や電話料金については、相続財産から債務としてマイナスすることができます。ただし、支出の内容によっては相続財産からマイナスできないものもあるため、税理士などの専門家と相談するようにしましょう。

以上(2025年8月作成)

(監修 税理士 谷澤佳彦)

pj30229

画像:琢也 栂-Adobe Stock